はじめに

品質管理や業務改善の現場では、「なぜなぜ分析(5 Whys)」という手法が長年にわたり活用されてきました。しかし、経験や知識によって分析結果にばらつきが出たり、属人化してしまうという課題もありました。近年、これらの課題を補完するツールとしてAI、特にChatGPTの活用が注目されています。本記事では、ChatGPTを活用したなぜなぜ分析のプロンプトの使い方や、分析のステップ、具体例を交えながら、徹底的に解説していきます。

なぜなぜ分析とは?

1. なぜなぜ分析の基本概念

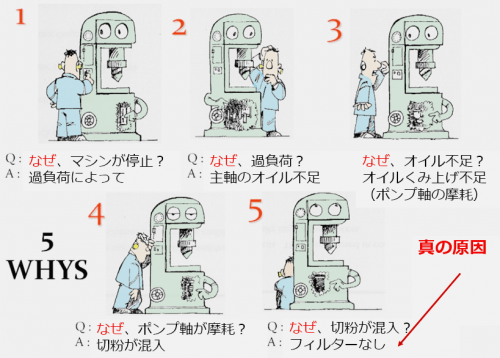

なぜなぜ分析(5 Whys)は、問題の真因(根本原因)を明らかにするための手法で、「なぜ?」を5回繰り返して掘り下げていくシンプルかつ強力な分析方法です。

2. 活用例

- 製造業の品質不良調査

- サービス業の顧客クレーム分析

- 業務改善やプロセス最適化

3. 代表的な形式

事象:製品Aの納期遅延が発生した

なぜ①:必要な部品Bが届かなかったから

なぜ②:発注が遅れたから

なぜ③:発注処理が承認待ちだったから

なぜ④:承認者が出張中で対応できなかったから

なぜ⑤:承認代行のルールが定まっていなかったから

このように、問題の「見えている現象」から「構造的な原因」へと深掘りしていきます。

*まず、初めにchatGPTに適切なプロント文を指示するために『なぜなぜ分析の基本』を下記の記事を参考にして学習してください。

ChatGPTによる分析の新たな可能性

1. ChatGPTの特長

ChatGPTは、自然言語でのやり取りが可能な大規模言語モデルであり、次のような強みがあります:

- 多視点からのアイデア提示

- 客観的かつ漏れの少ない要因抽出

- 初心者でも簡単に分析を始められる支援力

2. 従来手法との違い

| 観点 | 従来のなぜなぜ分析 | ChatGPT活用型 |

|---|---|---|

| 必要スキル | 経験や知識が必要 | プロンプト入力でOK |

| 主観性 | 担当者に依存しやすい | 客観的な切り口が得られる |

| 属人化リスク | 高い | 低い(再現可能) |

| アイデアの幅 | 限定的 | 多様な視点をカバー |

ChatGPTによるなぜなぜ分析のステップ

ステップ1:問題の明確化

例:出荷ミスが発生した。

ステップ2:「なぜ?」をChatGPTに問いかける

プロンプト:

「以下の問題について“なぜ”を5回繰り返して深掘りして下さい。

問題:出荷ミスが発生した」

ステップ3:ChatGPTが返す応答をもとに検証

ChatGPTが提示した「なぜ」への回答をもとに、現場の実情と照らし合わせて妥当性を検証。

ステップ4:真因を特定し、再発防止策を立案

特定した真因に対し、以下のような再発防止策をChatGPTにも相談できます。

「この原因に対して実行可能な対策案を3つ提示して」

ステップ5:関係者と共有・展開

ChatGPTが生成した分析結果を要約し、Excelやパワポなどでチーム共有も可能。

ChatGPTを活用したなぜなぜ分析プロンプト

基本形

「次の問題について“なぜ”を5回繰り返して深掘りし、真因を特定してください。

問題:○○○○○」

応用形(業界別)

- 製造業:

「ラインAで製品の寸法不良が発生した問題について、なぜなぜ分析を行ってください」

- 医療業界:

「外来受付で待ち時間が長くなった原因について、なぜなぜ分析をしてください」

- サービス業:

「お客様からのクレームが増加した原因について、なぜなぜ分析をしてください」

ChatGPTへの伝え方のコツ

- 「具体的な事象」を提示する

- 「5回のなぜを意識して」と明示する

- 「再発防止策も提案して」と追加する

なぜなぜ分析アプリの活用

1. ChatGPT × Excel / スプレッドシート

ChatGPTに出力させた「なぜなぜ分析」の内容をスプレッドシートで管理することで、次のようなメリットがあります:

- 時系列での追跡が容易

- 共有・レビューが簡単

2. 専用アプリやツールとの連携

ChatGPTの出力をNotionやTrelloなどのタスク管理ツールに流すことで、改善PDCAに組み込むことができます。

3. 自作なぜなぜ分析ツールの構築

Google Apps ScriptやPythonを使って、ChatGPT APIと連携したなぜなぜ分析専用ツールを作る事例も増えています。

なぜなぜ分析 ChatGPTによる新たな視点の提案

ChatGPTは、人間が見落としがちな視点を補完してくれます。例として:

- 「制度面」「文化面」などの構造的課題の提起

- 異なる業種のベストプラクティスの提示

- ユーザー視点・現場視点・経営視点のバランス

例えば、ある食品工場で「異物混入」が発生した場合、ChatGPTは下記のような視点も加味して分析します:

・清掃マニュアルの更新頻度は?

・パート作業員の教育体制は?

・発見時の報告ルートに遅延は?

なぜなぜ分析は、品質改善や問題解決の現場で広く用いられている手法であり、表面的な事象から原因を掘り下げ、本質的な課題を特定することを目的としている。しかし実務では、「なぜ」が途中で止まってしまったり、個人や組織の経験則に引きずられ、視点が固定化されてしまうという課題が多い。ここで注目されるのが、ChatGPTのような生成AIを活用した新たな視点の提案である。

ChatGPTの強みの一つは、人間が無意識に排除しがちな仮説や視点を、感情や立場に左右されずに提示できる点にある。なぜなぜ分析では、担当者の経験や組織文化によって「触れにくい原因」や「前提として疑われない原因」が存在しがちだが、ChatGPTはそれらをフラットに扱うことができる。例えば、個人のスキル不足だけでなく、教育プロセス、レビュー体制、業務設計、評価制度といった構造的要因を同時に提示することで、分析の幅を大きく広げる。

また、ChatGPTは一つの「なぜ」に対して複数の因果パターンを並列に提示できるため、単線的な思考に陥りにくい。人間同士の議論では時間や心理的コストの制約から一方向に収束しがちだが、AIを用いることで「技術的要因」「プロセス要因」「コミュニケーション要因」「組織・文化的要因」といった複数軸での深掘りが可能になる。これにより、真因の見落としや、対策が局所最適に終わるリスクを低減できる。

さらに、ChatGPTは過去の類似事例や一般的な品質改善フレームワークを背景知識として持つため、現場では気づきにくい“外部視点”を提供できる点も有効である。特定の業界や組織に閉じた常識から一歩離れ、「他の現場ではどう捉えられるか」という比較的視点を持ち込むことで、なぜなぜ分析の質は一段高まる。

一方で、ChatGPTの提案はあくまで仮説であり、事実確認や現場適合性の検証は人間が担う必要がある。重要なのは、AIを答えを出す存在としてではなく、「思考を拡張する壁打ち相手」として活用することである。なぜなぜ分析にChatGPTを組み込むことで、固定観念を打破し、より本質的で再発防止につながる改善策を導き出すことが可能になるだろう。

なぜ Why-Why分析は現場で失敗しやすいのか?

Why-Why分析がうまくいかない最大の原因は、分析を始める前の前提条件が揃っていないことです。

Why-Why分析を始める前の前提条件チェックリスト

分析前に、最低限以下が言語化されている必要があります。

- 事象:何が起きたのか(1文で説明できるか)

- 影響範囲:品質・納期・コスト・安全のどれに影響したか

- 発生条件:いつ/どこで/どの頻度で起きているか

- 再現性:再現するのか、単発なのか

- 事実情報:ログ・記録・証跡はあるか

- 暫定対応:すでに行った対策は何か

👉 これらが曖昧なままWhyを掘ると、ChatGPTを使っても分析は破綻します。

ChatGPTは「答えを出す存在」ではなく「仮説生成装置」

ChatGPTをWhy-Why分析に使う際は、最初から正解を出させようとしないことが重要です。

ChatGPTを使ったWhy-Why分析の基本構造

ChatGPTは、あくまで以下の役割に限定します。

- ChatGPT:原因仮説を網羅的に出す

- 人間:因果関係の妥当性を判断する

- 現場・データ:事実で裏取りする

この3点が揃って、初めて「使えるWhy-Why分析」になります。

ChatGPT支援 Why-Why分析の実践ステップ(型)

ステップ1:状況整理(初動)

まずChatGPTに「情報が足りない点」を洗い出させます。

- 何が不明か

- 追加で確認すべき事実は何か

- 前提として曖昧な点はどこか

👉 ここでは原因分析をさせないのがポイントです。

ステップ2:Whyを1段ずつ深掘り(仮説ベース)

Why-Why分析は必ず1段ずつ進めます。

各Whyには、以下の情報をセットで残します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| Why | なぜ起きたのか |

| 仮説 | ChatGPTが提示した原因 |

| 証拠 | ログ・記録・観察結果 |

| 確度 | 高/中/低 |

| 次の確認 | 追加で調べること |

👉 「仮説」と「事実」を混ぜないことが重要です。

よくあるWhy-Why分析の失敗例と修正方法

失敗例1:表層原因で止まる

NG例:「確認不足だった」

修正プロンプト例

「“確認不足”という表現を禁止し、

プロセス・仕組み・制約の欠陥として言語化してください」

失敗例2:人起因に逃げる

NG例:「担当者のミス」

修正プロンプト例

「人の行動ではなく、

その行動を誘発したプロセス上の問題を特定してください」

失敗例3:対策が教育だけになる

NG例:「注意喚起・教育を徹底する」

修正プロンプト例

「工程変更・自動化・ポカヨケを優先し、

教育は補助策として位置付けてください」

再発防止策は「強さ」で評価する

Why-Why分析のゴールは、真因特定ではなく再発防止です。

対策の強さ(強 → 弱)

- 設計・工程の変更

- 自動化・ポカヨケ

- 検出強化

- 手順改訂

- 教育・注意喚起

各対策には、以下を必ずセットで記載します。

- 期待効果(不良率・再発率)

- 実装コスト/工数

- 副作用(現場負荷・新たなリスク)

- 効果測定方法

改善効果を確認するための最小KPI

Why-Why分析は、効果測定まで行って初めて完結します。

最低限、以下のKPIを設定します。

- 不良率・再発件数

- 工程内検出率

- 手戻り工数

- 改善完了までのリードタイム

👉 数値で追えない改善は、形骸化しやすくなります。

ChatGPT利用時の機密情報・安全ルール

入力してはいけない情報

- 顧客名・個人情報

- 未公開仕様・脆弱性詳細

- 内部ログの原文

匿名化のルール

- 固有名詞 → 役割名

- 数値 → レンジ表現

- 日付 → 相対表現

ChatGPTはWhy-Why分析を「加速」させるが「代替」はしない

ChatGPTは、Why-Why分析を早く・広く・抜け漏れなく進めるための補助ツールです。

- 判断するのは人

- 確認するのは現場

- 責任を持つのはプロセス設計

この前提を守ることで、ChatGPTは品質改善の強力な武器になります。

AIがアイデアを教えてくれる! なぜなぜ分析GPT

Global Why-Why Analyzer(多言語対応 なぜなぜ分析GPT)の紹介

業務トラブルや品質問題の振り返りで、

「Whyが浅い」「精神論で終わる」「再発防止策が弱い」

そんな課題を感じたことはありませんか?

Global Why-Why Analyzer は、

実務経験ベースの プロの業務改善コンサル視点で、

なぜなぜ分析(5 Whys)を 構造的・再発防止志向で自動生成するカスタムGPTです。

🔧 このGPTでできること

-

なぜなぜ分析(Why1〜Why5)を表形式で整理

-

因果関係が破綻しないロジカルな掘り下げ

-

表面的対策で終わらない根本原因(Root Cause)の明示

-

短期/中長期に分けた実行可能な再発防止策の提示

-

日本語・中国語・英語など入力言語を自動判定して同一言語で出力

📝 使い方(とても簡単)

① チャットに 「开始」(または Start / 开始 など)と入力

② 分析したい問題・トラブル・業務課題を文章で入力

(背景・影響があると、より精度が上がります)

③ 自動で 5 Whys分析結果+再発防止策 が出力されます

💡 事前知識やテンプレート作成は不要です。

📊 使用事例①:設備トラブル(製造業)

入力例

工場内の機械が過負荷で停止。

GPTの分析結果(要約)

-

表面原因:ヒューズ熔断

-

根本原因:潤滑系にフィルター未設置 → 切屑混入 → ポンプ軸摩耗

-

対策:

-

短期:フィルター設置・洗浄・部品交換

-

中長期:設計基準見直し・FMEA・横展開

-

👉 「ヒューズを交換するだけ」の対策から脱却可能。

📊 使用事例②:業務ミス・報告漏れ(間接部門)

-

なぜ確認されなかったのか?

-

なぜ属人化していたのか?

-

なぜ仕組みで防げなかったのか?

👉 人のせいにしない構造的改善につながる分析が可能。

🎯 こんな方におすすめ

-

品質・製造・保全・生産技術担当者

-

業務改善/DX/内部監査担当

-

なぜなぜ分析が「形式化」してしまっている組織

-

若手にロジカルな問題解決を教えたい方

このGPTは

**「なぜなぜ分析を考えるツール」ではなく、

「正しいなぜなぜ分析を“実務レベルで出す”ツール」**です。

再発防止の質を上げたい方は、ぜひ一度使ってみてください。

下記に事務職での改善事例をNoteに投稿しています、参考願いします。

ChatGPT活用!なぜなぜ分析で真因を探る業界別5事例

品質不良、納期遅れ、顧客クレーム──日々の業務で発生する問題の背後には、見えにくい「真因」が潜んでいます。そこで注目されているのがなぜなぜ分析(5 Whys)です。そしてこの手法に、AIツールであるChatGPTを掛け合わせることで、よりスムーズかつ客観的な深掘りが可能になっています。

今回は、ChatGPTによるなぜなぜ分析の業界別5事例を紹介します。

① 製造業:金属部品の寸法不良

問題

製品Aの寸法にばらつきが出て、規格外のものが混在していた。

ChatGPTによるなぜなぜ分析

なぜ①:加工寸法にばらつきがあった

なぜ②:加工時の刃物の摩耗状態が管理されていなかった

なぜ③:摩耗限界をチェックするルールがない

なぜ④:定期点検のチェックリストに項目がなかった

なぜ⑤:チェックリストの作成時に品質管理部門が関与していなかった

解決策(ChatGPT提案)

- チェックリストの更新に品質部門を必ず加える

- 工具摩耗の管理にセンサーを活用

- 作業標準書の改訂

② 小売業:レジでの会計ミス

問題

顧客に誤った金額を請求してしまった。

ChatGPTによるなぜなぜ分析

なぜ①:バーコードの読み取りミスがあった

なぜ②:手入力で金額を修正した

なぜ③:商品コードと価格表が一致していなかった

なぜ④:価格改定時にPOS側が更新されていなかった

なぜ⑤:店舗側が本部への変更依頼を忘れていた

解決策(ChatGPT提案)

- 商品価格の自動更新連携システム導入

- レジ操作における再教育

- 金額確認ポップアップの実装

③ 医療業界:外来受付の待ち時間の長さ

問題

患者から「待ち時間が長い」とのクレームが急増。

ChatGPTによるなぜなぜ分析

なぜ①:予約時間通りに診察が始まらない

なぜ②:前の診察が長引いている

なぜ③:診療情報の事前確認ができていない

なぜ④:患者情報が紙で管理されている

なぜ⑤:電子カルテとの連携が進んでいない

解決策(ChatGPT提案)

- 受付〜診察フローのデジタル化

- 医師・看護師間の事前情報共有の強化

- オンライン問診の導入

④ 物流業界:誤出荷の発生

問題

商品Aではなく商品Bが顧客に届いてしまった。

ChatGPTによるなぜなぜ分析

なぜ①:ピッキングリストが間違っていた

なぜ②:在庫棚のラベルが違っていた

なぜ③:ラベル貼り替えの手順を間違えた

なぜ④:新人スタッフがマニュアルを見ていなかった

なぜ⑤:教育用マニュアルが古く、実際と違っていた

解決策(ChatGPT提案)

-

教育マニュアルの定期更新ルールの明文化と実施

→ 「3ヶ月ごと」などの見直しルールを設け、現場との整合性を維持。

⑤ サービス業(飲食店):注文ミス

問題

お客様に違うメニューを提供してしまった。

ChatGPTによるなぜなぜ分析

なぜ①:オーダー内容と提供内容が違っていた

なぜ②:厨房スタッフが伝票を見間違えた

なぜ③:伝票の文字が小さくて読みにくかった

なぜ④:旧型のプリンタを使用していた

なぜ⑤:新システム導入の予算が却下されていた

解決策(ChatGPT提案)

システム投資に対する予算検討プロセスの見直し

→ 以下のような改善案が考えられます:

-

投資効果(ROI)の定量化を事前に提示

-

現場からの提案を経営会議で定期審議する体制構築

-

小規模導入 → 検証 → 拡大のステップ投資モデルを採用

ChatGPTは、業界を問わず**「なぜ?」を繰り返して真因に迫る」**なぜなぜ分析の力強いパートナーとなります。人的な視点だけでは気づきにくい盲点も、ChatGPTなら提案可能です。

属人化を防ぎ、再発防止の質を高めるためにも、AIとの協働分析をぜひ現場に取り入れてみてください。

なぜなぜ分析とChatGPTの未来

1. データと連携した自動化

IoTやセンサーデータとChatGPTを連携させることで、リアルタイムでのなぜなぜ分析が可能に。

2. 経験知の継承

ベテランの知識をChatGPTに蓄積し、次世代への「技術伝承」として活用。

3. 多言語・多文化対応

海外拠点でもChatGPTを通じた共通分析フレームが活用され始めており、グローバル改善にも寄与。

4. 学習とフィードバックによる進化

ChatGPTが過去のなぜなぜ分析結果から学び、より精度の高い分析支援ができるようになります。

おわりに

ChatGPTは、なぜなぜ分析における「思考の壁打ち相手」として極めて有効です。属人化を防ぎ、再現性のある分析を誰でも行えるようになる未来が近づいています。人の経験とAIの知見を掛け合わせることで、真因究明と本質的な改善がますます加速していくでしょう。

参考書籍:

コメント