初心者、新入社員向けに業務マニュアル作成の入門ガイドとして作成しました。

事務所、工場及び研究所、学校、病院どこでも仕事をする場合、標準となる手本となるマニュアルが必要ですが初心者、新入社員向けに下記のポイントをメインに解説しています。

・業務マニュアル 定義

・業務マニュアルの目的

・業務マニュアルの作成、事例

・業務マニュアルの活用

・業務マニュアル、操作マニュアル、運用マニュアルの違い

ご参考になれば幸いです。(^_^;)

*****************************************

関連記事:

AI chatGPTでわかりやすい業務マニュアルを作成する!【図解】

マニュアル テンプレートの作成、活用法、事例

2025年版 分かり易いわかりやすい業務マニュアルの作り方、使い方【音声解説】

業務マニュアルの作り方、使い方の解説動画です。

3分で分かる! 業務マニュアルとは? 概要解説

業務マニュアルとは、ある業務を行う上で必要な情報や手順をまとめた文書のことです。企業においては、新入社員の教育や、業務の標準化、属人化の防止などを目的として作成されます。

業務マニュアルの目的

業務の標準化: 従業員全員が同じ基準で業務を行うことで、品質の安定化や顧客満足度の向上に繋がります。

属人化の防止: 特定の社員にしかできない業務を減らし、組織全体の生産性を向上させます。

新入社員の教育: 業務内容を体系的に学ぶことができ、短期間での戦力化を促します。

ノウハウの共有: 経験豊富な社員の知識やノウハウを全社員で共有し、組織全体のレベルアップを図ります。

業務改善の基盤: 業務フローの可視化により、無駄な作業の発見や効率化につながります。

業務マニュアルに含まれる内容

業務目的: なぜその業務を行うのか、その目的を明確にすることで、従業員のモチベーション向上に繋がります。

業務フロー: 業務の全体像を把握できるように、フローチャートなどで視覚的に表現します。

手順: 各工程ごとの具体的な手順を、分かりやすく記述します。

注意点: 業務を行う上での注意点やトラブルシューティングを記載します。

関係部署との連携: 他の部署との連携が必要な場合は、その内容を明記します。

関連資料: 業務に必要な書類や資料の保管場所などを記載します。

業務マニュアル作成のポイント

シンプルで分かりやすい言葉: 専門用語を避け、誰でも理解できる言葉で記述します。

図や表を多用: 図や表を用いることで、複雑な内容も視覚的に分かりやすく説明できます。

定期的な見直し: 業務内容が変更になった場合は、マニュアルも随時更新する必要があります。

関連用語:業務マニュアル

業務マニュアルとは? マニュアルの定義

英語ではwork manual、仕事(work)の手順、手引き(manual)の事。

中国語では业务手册。

日本語では業務のやり方、処理手順に関する文書化された書類の事を「業務マニュアル」と呼んでいる会社、工場が多いです。手引き書やハンドブックと呼ぶ時もあります。

「作業標準書」と「業務マニュアル」の違いは「仕事の範囲の違い」です。

「作業標準書」は「一人の作業者が連続して進める作業」⇒「単位作業」を対象。

「業務マニュアル」は「複数の単位仕事(決まった一連の作業)」と「複数の判断」を対象にしてます。

しかし、会社、工場によっては「作業標準書」の事を「業務マニュアル」と言っている場合があります。

参考:下記にマニュアルに関連した用語を記載。

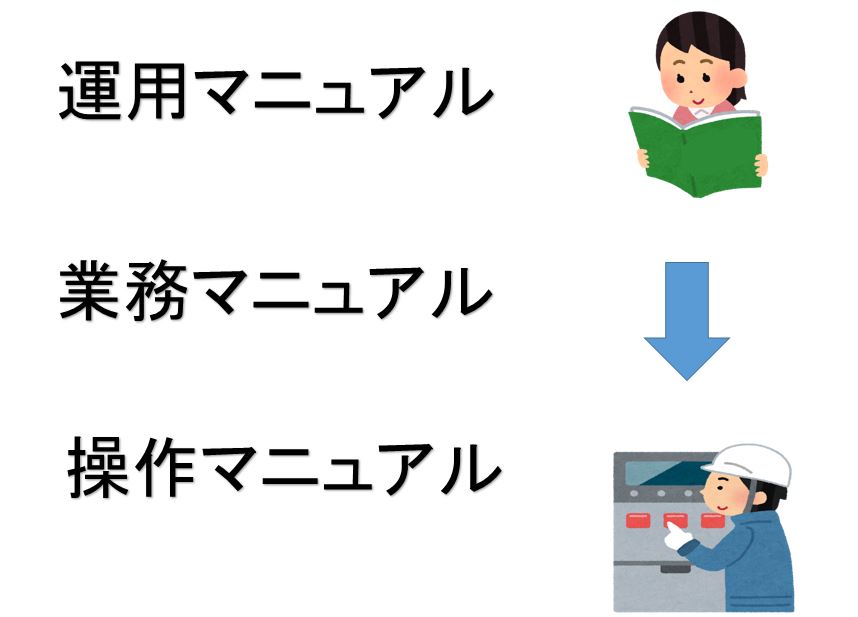

操作マニュアル:機器の正しい組み立て方法と使用方法を示すためにメーカーが提供する説明書、別名 ユーザーマニュアル。

運用マニュアル:組織をどのように運営するか、誰が何をするのか、会社のシステムなどを文書化したものです。

従業員マニュアル:作業者の労働時間、休憩などの雇用規則と方針を文書化したもの。

標準作業手順書:SOP (Standard Operating Procedures)のこと、現場の作業内容、その手順を事細かに記録し、正しく再現することを目的とした文書。作業マニュアルと呼ぶこともある。

英語の表現で”Operations Manual”と” Operation Manual”の意味は異なる。

“Operations Manual”は組織がどのように運用されるかを文書化したもの、つまり運用マニュアルのことです。

” Operation Manual”は機器等の使用方法を文書化したもの、つまり操作マニュアルのこと。

****************************************

マニュアルの語源、由来

物事を始めたり、機器を操作したりするときに、参考にしたいのがマニュアルです。「何から始めればよいのか」「どうすればよいのか」「どうしたらもっとうまくできるのか」、これらの問題に対応してくれるのがマニュアルです。

マニュアルとは英語(manual)で、オート(auto、自動)の反対の意味があり、「手動で行うこと」「手引書」を意味します。語源は、ラテン語の「手」という意味のManusから来ています。

本来のマニュアル

「マニュアル人間」「マニュアル至上主義」といった言葉が杓子定規で、機転が利かないという悪い意味で用いられていますが本来マニュアルは決して悪いものではありません。役に立たない安易なマニュアルが粗製濫造されていることが問題なのです。

・操作マニュアル

・例規集、規定集

・組み立て指示書

・ガイドブック

・リファレンスなど、いろいろなマニュアルがあります。

なぜ マニュアルが必要か?

マニュアルは情報を共有し、効率化に伝える優れたツールです。

大昔、肉体的に屈強だったネアンデルタール人が絶滅して、弱かった人類の祖先が生き残ったのは、何故なのでしょうか。

人類の祖先 ホモサピエンスは社会を構成し、相互扶助して生活していたために情報の共有化が進み、「アトラトル」と呼ばれる投てき具等がどんどん改良が進み進化し、繫栄していったとの事です。

つまり マニュアルの原型がホモサピエンスを救ったのです。

ヒトの進化は「思いの共有」

ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』では人類は、主観としての認識だけではなく、他人も同じものを認識しているという共有認識を持つことによって、虚構を共有する能力を身に付け、この能力(認知革命)が人類の持つ集団としての力を発揮させることに大きく役立ったと述べている。

認知(にんち)とは、心理学などで、人間などが外界にある対象を知覚した上で、それが何であるかを判断したり解釈したりする過程のこと。

約 7 万年前より以前のホモ・サピエンスには、他の動物と同じく「自己」(自分に閉じた心)しかなく、他者との結びつきも自利に基づくものでしかなった。

ただ単に、一人一人がそれぞれの心の中でイメージを持つ、考えを持つ、というように閉じてしまっていては、言葉はその機能を発揮しきれず、単なる信号で終わってしまう。

だが、新しく「他己」を得たことで、「人の心を感じるこころ」が生まれ、それが他者との関係性を非常に強固なものとした。

共通の基盤に立って“思いを共有“ しようとしたところではじめて言葉は機能し、ヒトは知識や情感、イメージといったものを人類共通の財産にすることができた、これが「認知革命」と呼ばれる現象の実態ではないかと推定される。

例えば、ここに花があるとします、花に名前を付けます。

そして、私は花を見ていて、あなたも花を見ているとします。

ここに花があるということを、私が知っているということをあなたが知っている、という全体の関係性を、言葉を介して共有化することができます。

このように、お互いの関係の中で思いを共有しようとする脳の働きも、脳を大きくさせてヒトの進化につながった一因であると考えられており、それを「社会脳仮説」と呼ぶ。お互いの脳を共有化することによって「脳力」を伸ばしたということです。

しかし、言葉だけの伝承では間違いが発生する恐れがあり、これを”文書化”することにより、互いの思いを間違えなく、永続的に情報として記録することが更に人類の進歩に貢献した。

マニュアルは手順を”言葉”から”文書”に記録した、「思いの共有」の優れたツールです。

業務マニュアルが活用されない理由

『マニュアルが活用されない理由』は

①「どこに書いてあるかわからない」

②「読んでもよく分からない」

③「知りたいことが載っていない」です。

作成者ができるだけ分かりやすくと思いできるだけ詳しく、できるだけ何でも記載すれば目的とはかけ離れた「使われない」マニュアルができ上がってしまいます。

活用されるマニュアルにするには、次の3つが必要です。

①目的を明確にして、使い手と活用シーンを念頭に内容を絞り込む。

②分かりやすく、探しやすく、更新しやすい内容。

③マニュアルを理解し、活用してもらうための工夫を実施する

業務マニュアルの目的

業務マニュアルには、業務を組織でうまく進めるための4つの目的があります。

【目的1】見える化

業務内容をマニュアルで明文化、可視化していきます。

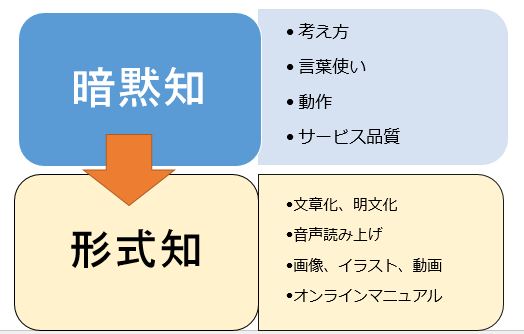

ある人が持っている固有の知識や情報、知恵を、誰にでも伝えられるようにすることを、「暗黙知を形式知にする」と言いますが、マニュアルの第1の目的「見える化」はする事です。

マニュアルも工夫して分かりやすいものにしていかなければなりません。文章化だけでなく、音声で読み上げる、画像で見せる、といった方法も多く取り入れます。音声や画像を取り入れることでより正確に、再現性高く、分かりやすく、重点化して、飽きずに、いつでも何度でも分かるまで、マニュアルを使いこなしてもらうことができます。

【目的2】基準をつくる

業務を標準化し、教えてもらわなくてもマニュアルを読めば業務ができるようにし、さらには行動基準や判断基準をつくる必要があります。

そして業務評価するにも判断するには、「基準」が必要です。

①標準を示す:誰が業務を担当しても、同じアウトプットになるように手順や方法を示します。業務をより細かい作業に分けて、作業ごとに誰もがうまくできる手順や方法を示し、その通り作業をしてもらうことで、業務のアウトプットが基準通りできる示し方です。

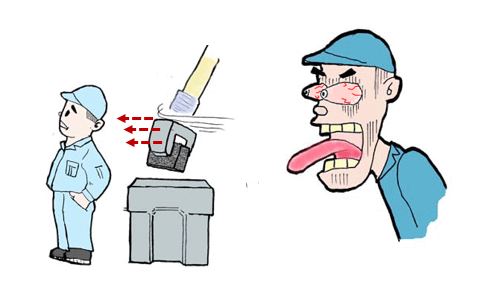

②重要ルールを示す:「これだけはやってください」「これだけはやらないでください」というように、しなければならないこと、してはならないことだけを伝える基準の示し方です。これは、安全ルール等の重要な事を徹底するときなどに行われる方法です。

③考え方を示す:目的や方針、組織風土や理念など、抽象度の高い概念を伝える時の基準の示し方です。概念を理解して共有するためには、「行動基準」「判断基準」「活動目標」など、それに至る具体的な例示をすることが必要です。

【目的3】基準を守れるようにする

規則・規程、業務品質を守れているかどうかを評価する仕組みが必要になります。達成度テストや品質試験などがそれにあたります。

①管理ポイント、コツを明示する:間違いやすい点、成果にばらつきが出やすい点、といったことを、マニュアルの中に管理ポイントやコツとして強調することで、基準が守りやすくなります。

②例外事例をつくる:基準を外れるような業務を管理する為に事前に基準を外れた場合の対処について、マニュアルに具体的な方法を示す。これを例外管理と言い、接客、営業活動など相対的に例外が多い業務では例外事例をつくる事は重要。

③評価する仕組みをつくる:結果的に基準が守られているかどうかを判断するためには、評価の仕組みをつくることも有効です。マニュアルの中に、確認問題、チェックリストを盛り込むという方法もありますし、マニュアルとは別に、達成度テストや品質試験といった制度を設けることも有効です。

【目的4】人材を育成、業務を改善

よくできる人の仕事のやり方を標準にして、誰もが早くその方法を身につけられるように人を育成し、業務改善します。

①優秀なスタッフを見つける:

社内にはスキルの高い優秀なスタッフがいるはずです。

②優秀なスキルを抽出する:

優秀なスタッフの仕事ぶりを観察、分析して高い成果をあげるコツを抽出します。

③スキル向上教育プランをつくる:

その水準に達するまでのスキル向上の道筋を、ステップに分けて具体的なプランを作成

④継続可能な仕組みにする:

優秀スタッフを講師とした研修会、相互の情報交換会の開催を会社のイベントとして定例化する。

良いマニュアルと悪いマニュアルの違い

| 良いマニュアル | 悪いマニュアル | |

| 利用目的 | 利用者 限定 | 八方美人型、万能向け |

| 利用環境 | 利用者に適応

携帯用、オンライン |

全ての部署に向けに・・ |

| 内容 | 利用者が一目でわかるマニュアル、ビジュアル化 | 辞書のように文章だけで精密にできるだけ情報を盛り込む |

| 検索 | 目次、索引等があり検索しやすい | 目次、索引等が不完備、すぐに探せない。 |

| 更新 | 更新履歴が管理されている。 | 更新履歴が不完備 |

| 評価、教育 | 評価テスト、研修会が社内システムに組み込まれている。 | マニュアルを作成し、簡単な説明会のみ、フォローなし。 |

良い業務マニュアルのポイント

①業務手順の明確化:

・マニュアルの目次で業務の全体像が分かり、業務手順も一目で分かる。

②コツを明示:

・業務の品質を安定させるために、業務をうまくこなすための「要領(コツ)」が示されていること。

③例外業務の対応:

・よくある失敗や例外について例示して、それぞれに対する適切な対処方法が示されていること。

④サンプル表示:

・現場の状況や構造、実際に使用する設備や器具、帳票や端末画面について、イラストや写真、ビデオ、サンプルなどを掲載して、具体的な理解を促進すること。

⑤評価:

利用者がマニュアルに示した内容を理解できたかどうか、確認できるチェックリストを作成。

業務マニュアル作成のデメリット

業務マニュアルは、業務の効率化や品質の向上に役立つ一方で、いくつかのデメリットも存在します。

マニュアルに縛られすぎる可能性

- 柔軟な対応が難しくなる: マニュアルに記載された内容に固執しすぎてしまい、イレギュラーな状況に対応できなくなる可能性があります。

- 創造性が阻害される: マニュアルに沿った作業を繰り返すことで、新しいアイデアや改善策を思いつくことが難しくなる場合があります。

マニュアルが使われなくなる可能性

- 情報過多: マニュアルが長文で複雑になりすぎると、従業員が最後まで読まなかったり、必要な情報を見つけられなかったりする可能性があります。

- 更新が追いつかない: 業務内容が頻繁に変わる場合、マニュアルの更新が間に合わず、古い情報が参照されてしまうことがあります。

作成や更新、管理に手間がかかる

- 時間とコスト: マニュアルを作成・更新するためには、専門知識や時間が必要となり、費用がかかる場合があります。

- 人材の負担: マニュアル作成・更新の作業は、担当者の大きな負担となり、他の業務に支障をきたす可能性があります。

社員のモチベーションが低下する可能性

- 自主性が失われる: マニュアルに沿って作業を行うことで、社員の自主性ややる気が低下する可能性があります。

- 変化への抵抗: マニュアルに慣れている社員は、新しいやり方への抵抗感が強く、組織全体の活性化を妨げる可能性があります。

マニュアル通りにしか動かない

- 臨機応変な対応ができない: マニュアルにない状況が発生した場合、対応できずに業務が滞ってしまう可能性があります。

- 問題解決能力が低下: マニュアルに頼りすぎることで、自ら問題解決能力を身につける機会が失われ、トラブル発生時に対応が遅れる可能性があります。

デメリットを克服するために

これらのデメリットを克服するためには、以下の点に注意する必要があります。

- マニュアルはあくまで一つのツール: マニュアルは、業務を効率化するためのツールの一つであり、すべての状況に対応できるものではありません。

- 定期的な見直しと更新: 業務内容が変化するにつれて、マニュアルも定期的に見直し、更新することが重要です。

- マニュアルとOJTの併用: マニュアルだけでなく、OJT(On-the-Job Training)も活用することで、より実践的なスキルを習得することができます。

- 社員の意見を聞きながら作成: マニュアルを作成する際には、実際に業務を行う社員の意見を聞き、使いやすいマニュアルを作成する必要があります。

業務マニュアルと運用マニュアル、操作マニュアルの違い

業務マニュアルは、システム・ツールを用いた業務の中身についてまとめたもの、また、業務の変更や構築を容易にし、業務効率の向上に役立てることができる。

一方、運用マニュアルは、システムの概要や仕組み、操作方法など、運用に必要な手順やルールを体系的にまとめた説明書・ドキュメントのこと、システム運用マニュアルとも呼ばれています。

運用マニュアルがあることで、更なる業務効率化や教育コストの削減などの効果が期待できます。

運用マニュアルがシステムやプロセス全般の運用に注目するのに対し、業務マニュアルは個々の職務の実行方法に焦点を当て、日常業務を遂行するための具体的なガイドラインを提供します。

又、操作マニュアルは、運用マニュアルの内容をさらに具体的に言及したマニュアルです。

運用マニュアルでは一連のフローを説明する一方で、操作マニュアルは特定の操作方法や独自の使用法に注目し、より具体的な手順を利用者・従業員に説明しています。

業務マニュアルと手順書の違い

業務マニュアルとは、業務に関するノウハウや業務全体の進行方法をまとめた文書であり、「業務全体の概要や流れ、ルールなど」が記載されたものです。

一方、手順書とは、作業の工程や単位作業の進め方をまとめた文書です。業界によっては作業標準書や作業手順書、SOP(Standard Operating Procedures:標準作業手順書)と呼ばれることもあります。手順書は主に「業務手順の明確化と平準化」を目的に作成されます。

手順書は、業務内の作業の具体的な進め方が記載されたものであり、作業者が記載内容に従って作業することで、誰がやってもほぼ同じ結果が得られるようになっています。

手順書では、業務内の一つひとつの作業に焦点を当て、作業の流れや手順を詳細に明記しています。例えば、棒をカット作業であれば、「どんな道具を使い、どれぐらいの大きさで切るか」といったように、細かく具体的な情報が作業手順書に書かれています。

わかりやすい 業務マニュアルの作り方、作成方法

社内業務マニュアルを作成する目的は「業務の標準化」です、社内業務が標準化されることによって、新人でも効率的な仕事ができるようになります。

第一次産業(農業、林業、水産業など、狩猟、採集)、第二次産業(製造業、建設業など、工業生産、加工業、 電気・ガス・水道業)そして、第三次産業(情報通信業、金融業、運輸業、小売業、サービス業)のすべての産業において業務マニュアルの作成および教育が必要です。

そして業務マニュアルを作る時に重要なのは「業務の標準化」するだけでなく、現行の業務を見直し、作業がしやすい方法に『改善』する事です。

単に「業務の標準化」しただけでは質の悪い業務を継続するだけで、逆にクレームが増える恐れがあります、これはスマートホン、タブレットを使用して業務マニュアル化する際も同様な問題が発生します。作業効率は向上するので質の悪い業務が増加し、クレームが増加します。

最期に関係する全ての実務担当者に効率面、業務品質面、情報管理などの視点で最もよいと思われる業務のやり方や最低限守るべき業務のやり方を覚えてもらい、確実に実践してもらうことですが活用されなければ『宝の持ち腐れ』です、時間のムダです。

『活用されるマニュアルを作成する為』のポイントとして、次の3つがあげられます。

①分かる:マニュアルが活用されるための基本はその内容が一目に理解してもらえることです。

②探せる:「あの業務の細かい手順を確認したい」と思ったときに、対象業務のマニュアルがどこにあるのか、どのページに書かれているのかをすぐに見つけられるよう体系化することです。

③更新できる:業務はどんどん変化していくものです。書かれている内容のレベルアップを図るために、気軽に更新できるようにしておくことも大切な要件です。

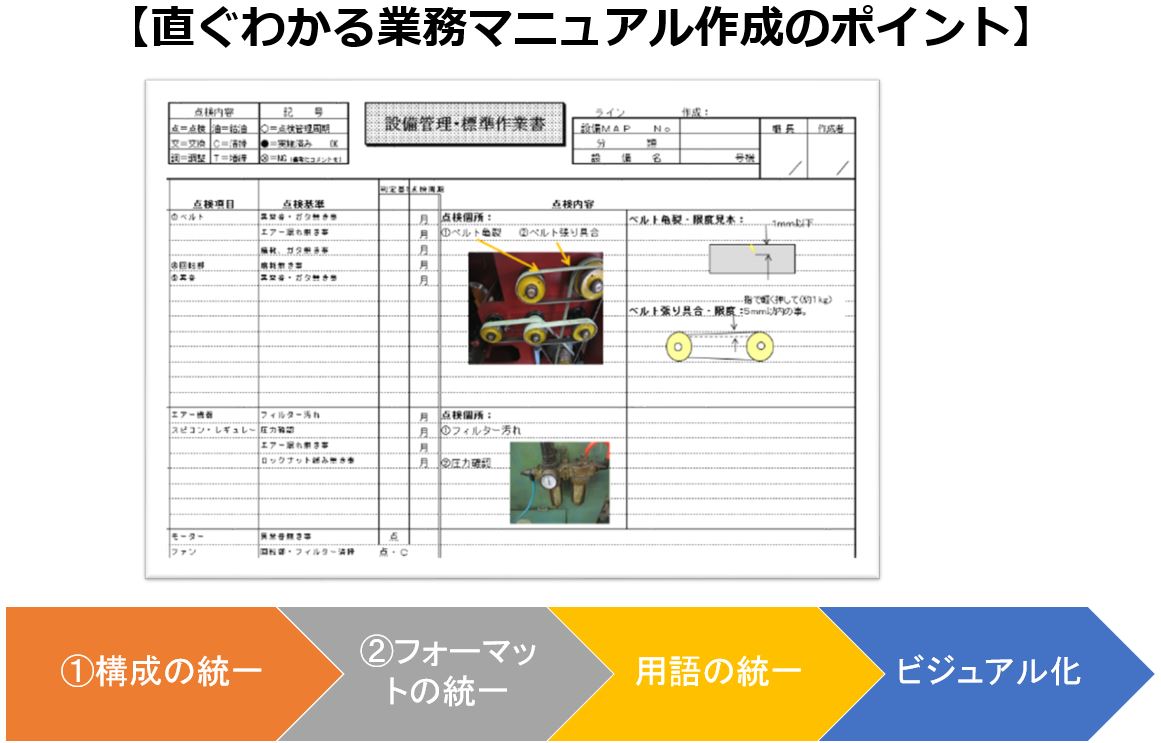

直ぐわかる業務マニュアル作成のポイント

分かるマニュアルをつくるためには、活用する人にとって見やすく、かつ、内容が理解しやすくなければなりません。具体的には「マニュアルの見た目の印象をよくして、見る気にさせること」、「短時間で正しく理解できるようにすること」です。そのためには次のような対応が必要です。

①構成の統一:業務別に手順と留意点が説明され、その後に作成する帳票の形式説明が書かれているというように構成を統一します。

②フォーマットの統一:手順を説明するページや作成する帳票形式がどの業務でも同じフォーマットにして、読みやすく、理解しやすくする。

③用語の統一:マニュアル作成時には帳票の呼び名だけでなく、システム名やシステム画面の名称、作業の名称などの用語の統一また、「です・ます調」など、表現方法も統一する。

④ビジュアル化:できれば文章を読まずに理解できるようにする工夫が重要です。絵、図、表を効果的に取り入れ、伝えるべきことが一見して理解できるように工夫する、マニュアルは紙で作成する必要はありません。システムやビデオを活用するなどして、動きが見えるマニュアルもOKです。

直ぐ探せる業務マニュアル作成のポイント

知りたい情報を探しやすくするためには、活用する人にとって、どのあたりにあるのかが推測できるように一定のルールを持たせてマニュアルをつくること、そして目次をしっかりとつくることです。

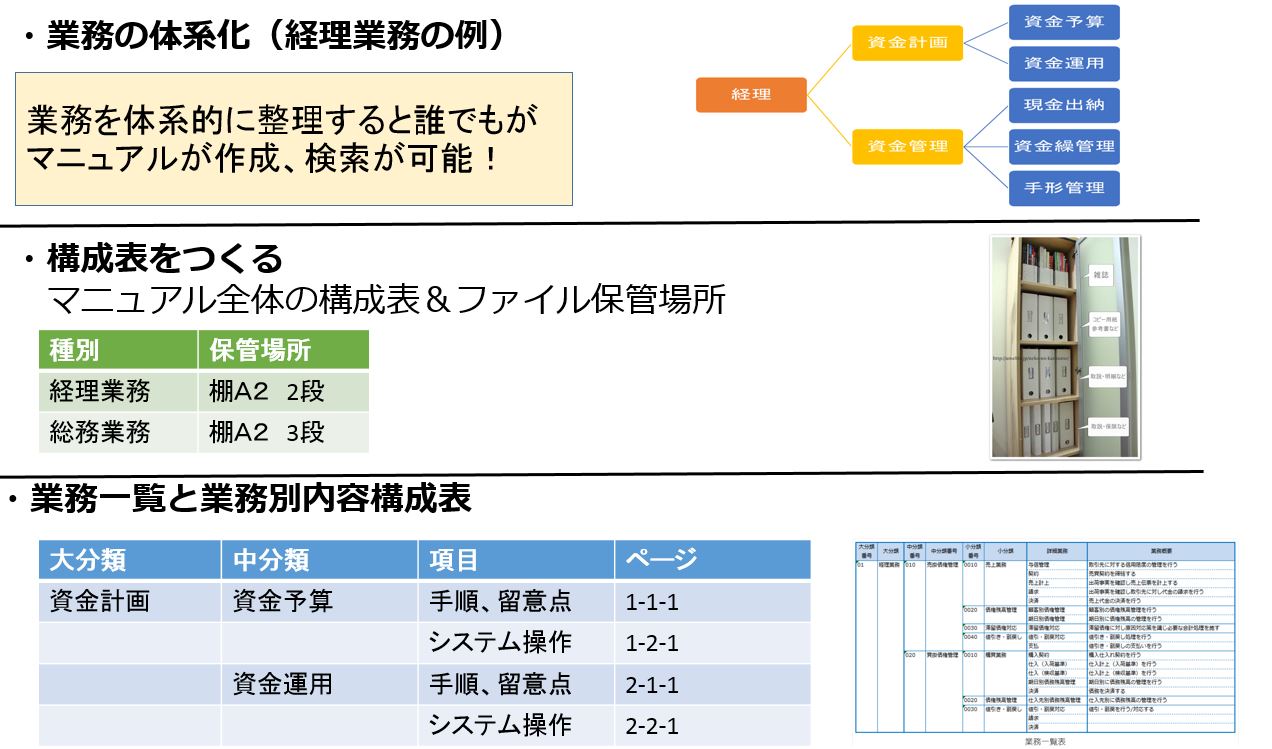

①業務の体系化:「業務」を体系的に整理しておくことが重要であり、ある部門で行っている業務はどのようなものがあり、それぞれの業務の範囲が一目でわかる一覧表を作成します。

②構成とフォーマットの統一:構成が統一されていなければ分かりにくくなるだけでなく探しにくくなります。業務ごとに解説する項目を統一し、フォーマットも同じもので作成します。

③構成表をつくる:ファイルごとにどのような項目が解説されているのかを示す構成表を作成し、ファイルはどこにあるのか、どのような業務の解説があるのか、解説されている項目の順番はどのようになっているのかなどが一見して分かるようにします。項目別に記載されているページを示せば、それが「目次」になります。

直ぐ更新できる業務マニュアル作成のポイント

マニュアルを更新しやすくするためには、作成者だけでなく、実務を行っている人でも気軽に更新できるような配慮が重要。

①フォーマットの統一:マニュアルの作成者でなくてもどこに何を書くべきか容易。

②シンプルなマニュアル:あまりにもビジュアル化を追求しすぎて、イラストレーターしか更新できないマニュアル、あまり凝りすぎないことも大切です。

③データ管理:直ぐに更新できるようにマニュアルのデータはデータ内容、保存場所を誰でも分かるようにしておく。

④誰でも使える作成ソフト:マニュアル作成者以外の人でもマニュアルを更新できるようにするためには、多くの人が使えるソフトでマニュアルを作成。

⑤ページ番号:作成したマニュアルに1から通しでページ振りをしてしまうと更新時、全てのページの修正しなければならない。

しかし、例えば「総務-3-24」のように業務ごとに区分できるページ振りをすると、ページの更新が楽になる。

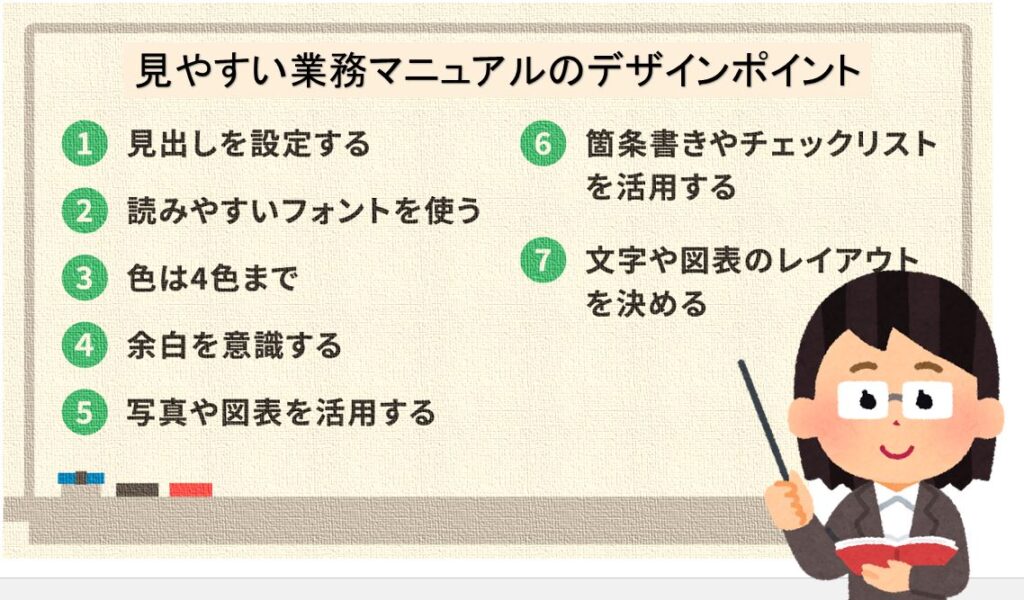

見やすい業務マニュアルのレイアウト

業務マニュアルは、ただ情報を羅列するだけではなく、読者がスムーズに理解し、業務に活かせるようにデザインすることが重要です。ここでは、見やすい業務マニュアルのレイアウトのポイントをいくつかご紹介します。

全体的なレイアウト

- 余白を意識する: 文字と文字、図と図の間などに十分な余白をとることで、視覚的にすっきりとした印象を与え、読みやすくなります。

- グリッドシステムを活用する: ページ全体を均等に分割し、各要素を配置することで、整然としたレイアウトを実現できます。

- Zの法則を意識する: 視線が左上から右下へ、そして左下へ移動する傾向があるため、重要な情報は目線の流れに沿って配置しましょう。

タイトルと見出し

- 階層構造を明確にする: 大見出し、中見出し、小見出しなど、階層構造を明確にすることで、内容の全体像を把握しやすくなります。

- フォントサイズや太字を使い分ける: 重要度やレベルに応じて、フォントサイズや太字を使い分け、視覚的にメリハリをつけましょう。

- 見出し語を短く簡潔にする: 一目で内容が分かるような、簡潔な見出し語を選びましょう。

文字

- 読みやすいフォントを選ぶ: ゴシック体など、読みやすいフォントを選び、文字サイズも適切に設定しましょう。

- 行間を空ける: 行間を空けることで、文字が詰まって見えるのを防ぎ、読みやすくなります。

- 1ページあたりの文字量を適度に抑える: 長文は読みにくいので、適度に区切りを入れ、図や表を挿入することで、視覚的に分かりやすくしましょう。

図や表

- 図や表を効果的に活用する: 複雑な手順や情報を図や表で視覚化することで、より分かりやすく説明できます。

- 図や表にタイトルをつける: 図や表の内容が何を表しているのか、タイトルをつけることで一目瞭然になります。

- 図や表の配置に注意する: 文章とのバランスを考え、図や表が邪魔にならないように配置しましょう。

色使い

- 基本色を4色程度に抑える: 色が多すぎるとごちゃごちゃした印象になるので、基本色を4色程度に絞り、メリハリをつけましょう。

- 色に意味を持たせる: 例えば、注意すべき箇所は赤色で表示するなど、色に意味を持たせることで、読者の理解を助けます。

その他

- チェックリストやフローチャートを活用する: 手順を分かりやすく説明するために、チェックリストやフローチャートを活用しましょう。

- 注釈や補足説明を適宜加える: 難しい用語や専門的な内容については、注釈や補足説明を加えることで、読者の理解を深めます。

- 印刷環境も考慮する: モノクロで印刷される場合でも、図や表が分かりやすいように工夫しましょう。

*見やすい業務マニュアルを作成することは、社員の業務効率化やミス防止に繋がります。上記で紹介したポイントを参考に見栄えのするマニュアルを作成しましょう。

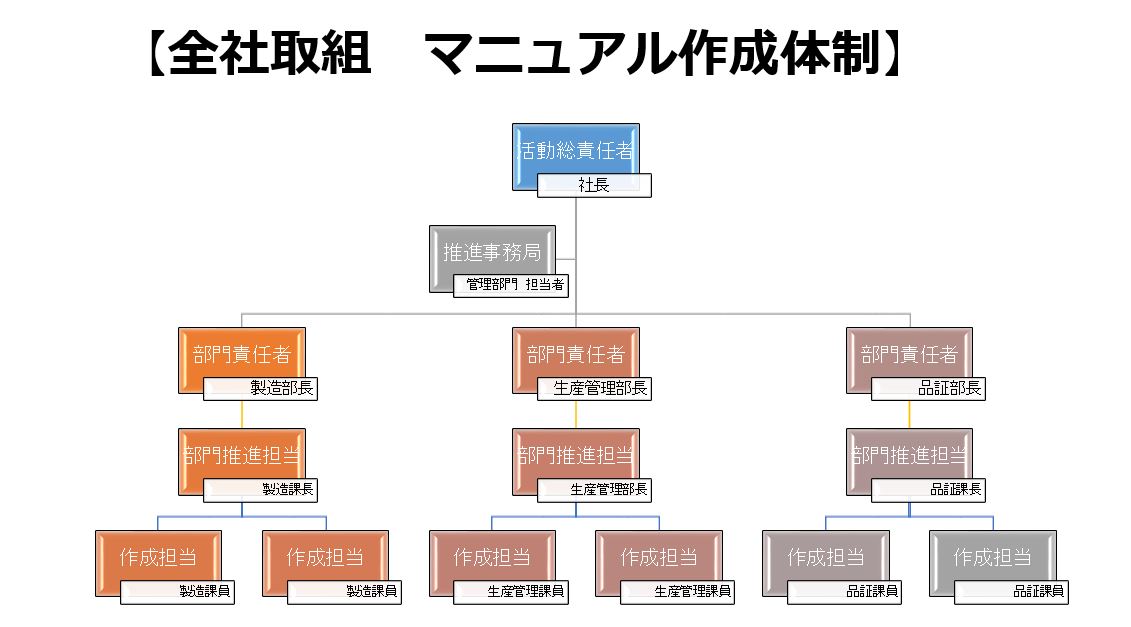

業務マニュアルの作成体制

組織的にマニュアルの作成や見直しを行う場合には、推進体制が重要、複数の部門で同時にマニュアルを作成していく場合には、マニュアル作成の進捗確認とフォロー、書き方や内容の確認をする人が必要です。

①マニュアル作成活動の総責任者:マニュアル作成活動の基本方針や活動範囲を決め、活動全体の進捗・内容に関して最終責任を持つ人です。

②マニュアル作成活動の推進事務局:活動方針の具体化、マニュアル作成の進捗状況の管理、マニュアル作成方法の指導など活動全体の実質的な推進・管理を行います。

③部門責任者:活動進捗やマニュアルの内容に関して部門全体の責任を持ちます。一般的に部門長がその役割を担います。

④部門の推進担当:部門内のマニュアル作成活動の進捗やマニュアル作成の内容を把握し、指導や支援をしていく立場の人で、それぞれの部門における推進事務局の役割を担う人。

⑤マニュアル作成担当:実際にマニュアルを作成する担当者で、対象業務に関して最も詳しい人。

業務マニュアル作成の事前準備

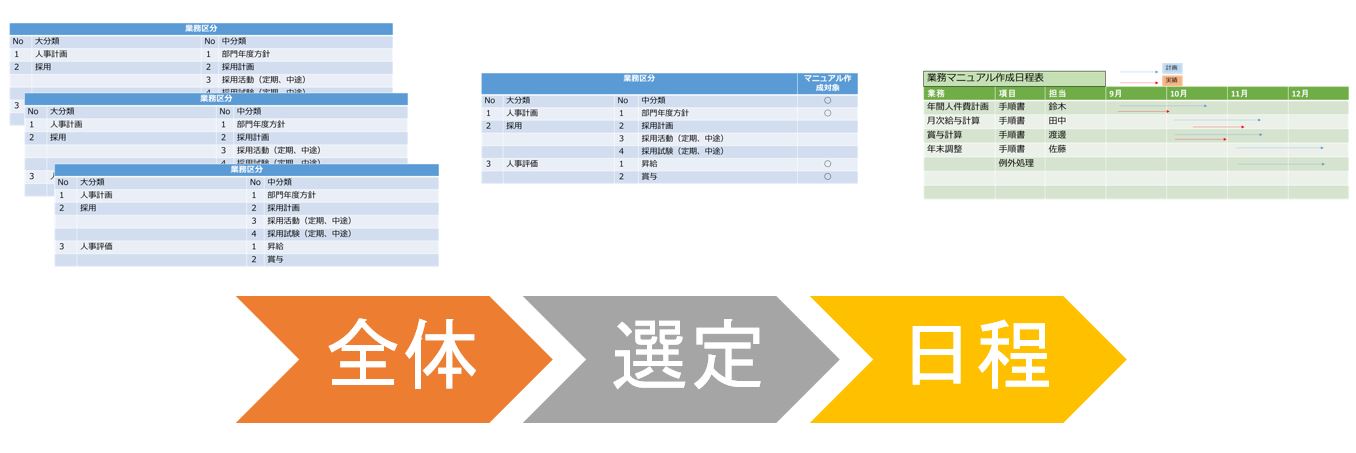

全ての業務をマニュアルするのが理想ですが時間もかかり、コストも要します、よって現実的な対応として現在、会社、工場で緊急に必要な業務マニュアルを全体を調査してその中から選定して、期限を設定してマニュアル作成スケジュールを立てから作成に移行します。

部門別に業務マニュアル一覧表を作成

組織体制が決まったら次は現在の業務でマニュアルが必要な項目を部門別に調査して業務一覧表にまとめます、この時に工程、手順まで細かく分ける必要はありません、下が事例です。

対象業務を選択

マニュアルを作成するには時間を要します、よって作成した業務一覧表をもとに重点化を図り、重点業務に対してマニュアルを作成していくという考え方が必要です。 マニュアルの作成対象とする業務を決める視点は、マニュアルの作成目的によって異なります。業務ミスを減らしたいといった目的でマニュアルを作成するならば、業務ミスが多く発生している業務を重点にすべきです。

業務マニュアル進捗管理表の作成

業務マニュアルの進捗管理は把握できるようにまず、業務ごとにマニュアル作成の担当者を決めて、次に担当者に作成スケジュールを計画して貰い、期限を明確にします。

そして定期的(週一回程度)に部門内で進捗確認を行い、遅れが発生した場合のフォローを

します。

作成スケジュールを作成する際は下のようなガントチャートを使用すると『計画』と『進み具合』が一目でわかり進捗管理しやすいです。

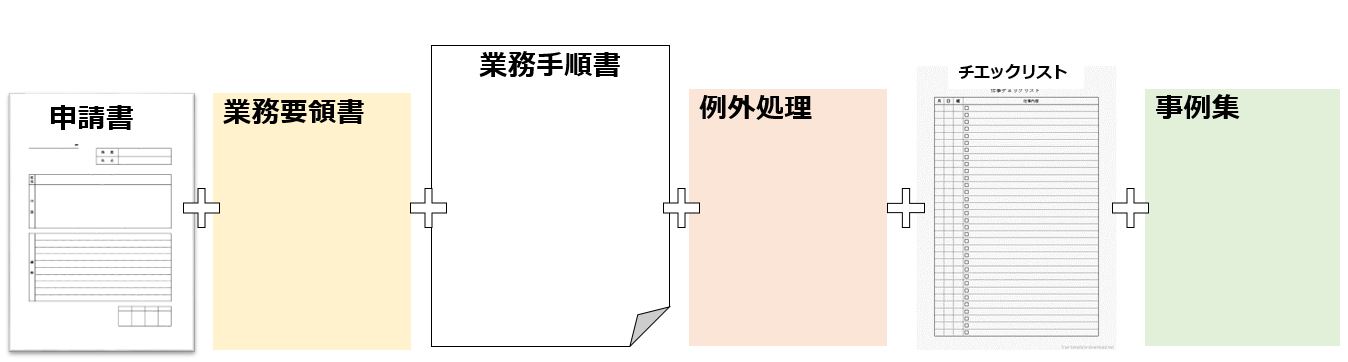

わかりやすい 業務マニュアル内容と作成方法

業務マニュアルに記載すべき内容は基本の業務手順書の他に業務が円滑に進めことができるように帳票等の標準サンプル、業務要領書、例外処理対応書、対応事例集、チックリストを準備しておく。

①業務手順の作成方法

マニュアルの記載すべき業務手順は標準手順であり『現在、品質&作業性から一番ベターな手順』の事です、では一番ベターな手順はどのように決めたらようでしょうか?

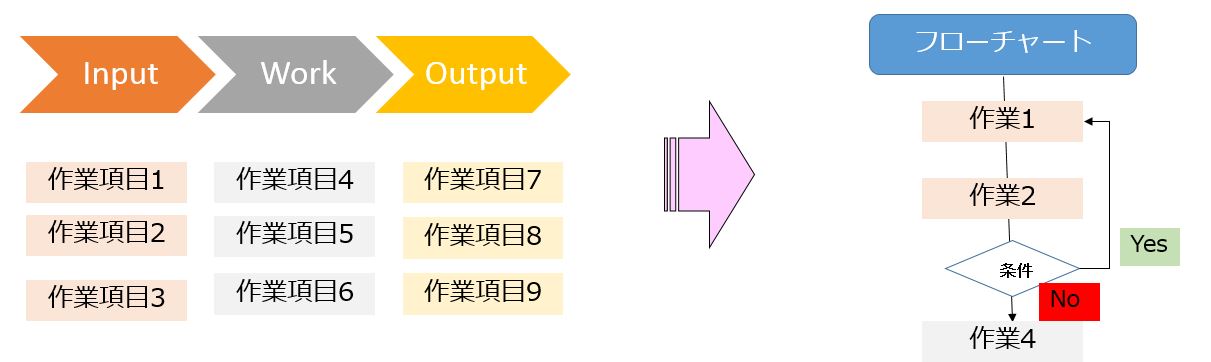

まず、始めに業務手順範囲を明確にし、次に業務の『Input』⇒Work(加工)⇒『Output』する為の全ての作業項目を抽出します。

そして最後に最も効率の良い作業の流れになるように業務手順をフローチャート等で表現して手順を決めます。

②帳票等の標準サンプル作成方法

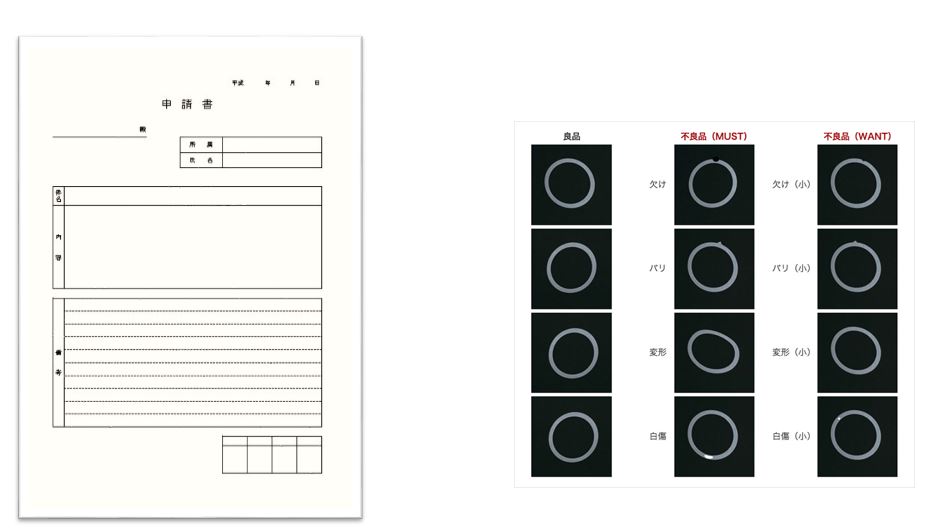

新人などの実務を全く知らない人でも即時、わかるように事務では帳票、製造現場では製品サンプルの写真、イラスト等で示す。

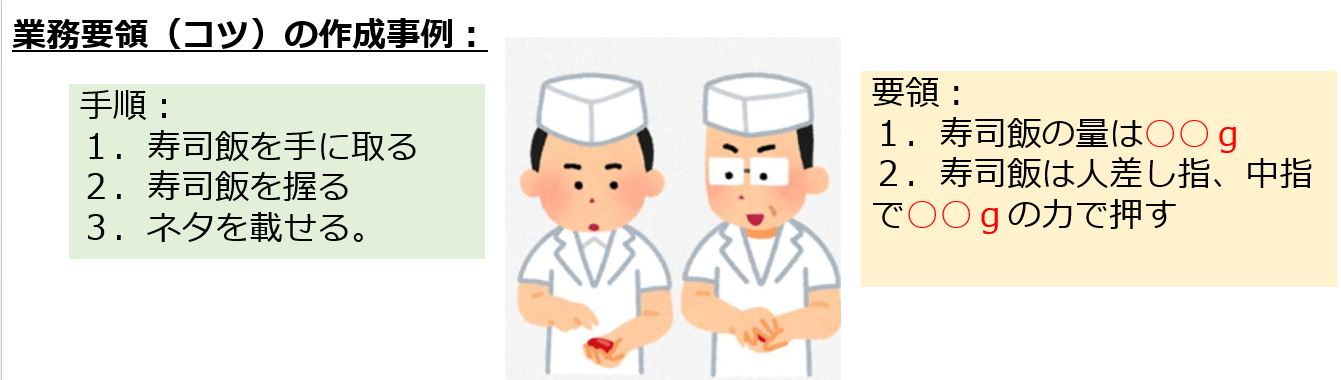

③業務要領(コツ)の作成方法

実務担当者が実務を実施している場合に品質面、効率面で留意しなければならないことが業務要領であり、その会社、工場のノウハウです、しかし業務手順を作成して終了というケースが多いです。

実際に業務要領(コツ)を洗い出すにはベテラン担当者、優秀作業者からヒヤリングしてその業務要領(コツ)をヒヤリングするのがベターな方法です。

④例外処理の作成方法

業務の例外処理とは通常の業務とは異なる流れで仕事がなされる事を言います。つまり、『標準手順をまとめたマニュアルには記載されていない特別な処理が必要なモノ』です。

具体的には請求書を発行する場合、通常は自分の会社の定型フォームの請求書で作成しますがお客様の要望でその会社指定のフォームで請求書を作成する場合です。

業務の効率化面では例外処理は少ない事が望まれますがサービスの多様化が進む現在においては例外処理をうまくこなすことはその会社の差別化する為の武器となります。例外処理手順はその業務に関連した担当者が議論して項目を洗い出し手順書として纏めて新人でもイレギュラーが発生しても円滑に処理できるにします。

⑤事例集の作成

営業、接客業の場合は業務手順のマニュアルだけではなく、実務担当者が経験した『成功事例』『失敗事例』を纏めた事例集が新人を優秀なスタッフに育成するのに有効です。事例集は対象業務の担当者が集まり、議論して事例を出し、整理して纏めます。

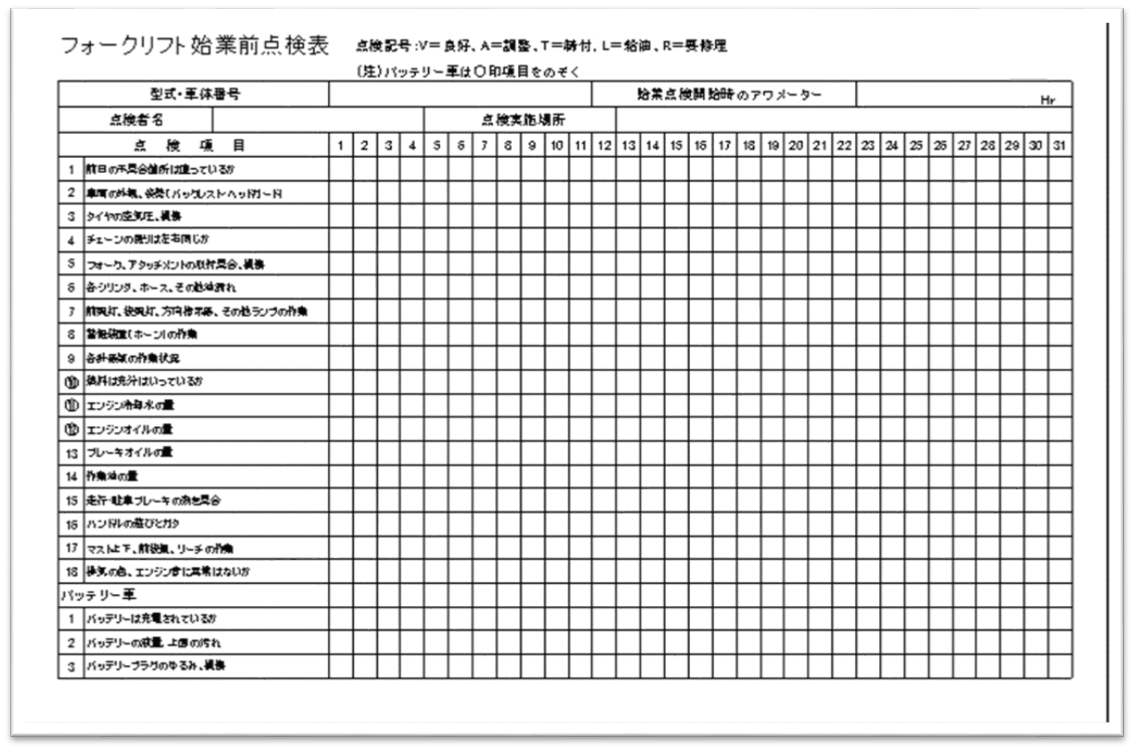

⑥チェックリスト作成

マニュアルが完備されても担当者がうっかりして手順を忘れて業務ミスが発生しないように重要項目を抜き出してチェックリストを作成する必要があります。

下記はチェックリストの事例です。

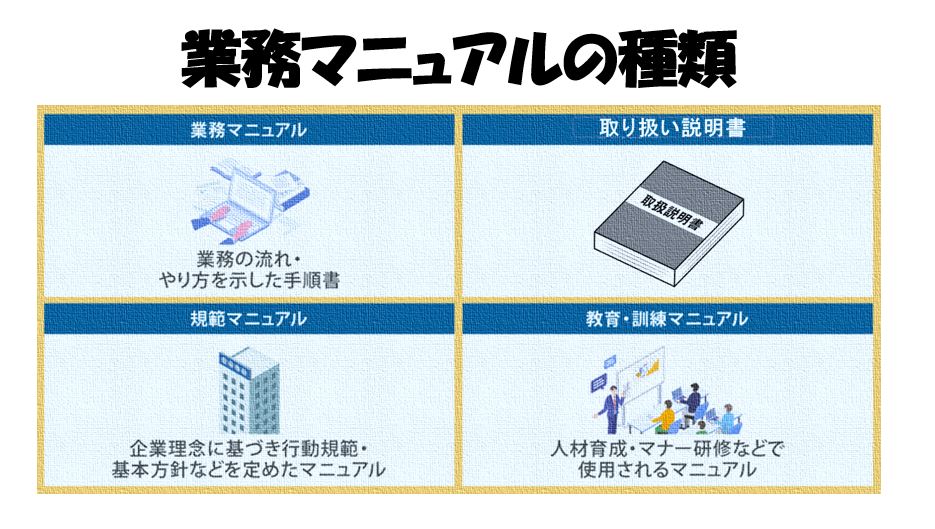

業務マニュアルの種類と選定

業務マニュアルは、企業にとって非常に重要なドキュメントです。しかし、一口に業務マニュアルといっても、その種類や目的は様々です。適切なマニュアルを作成・活用することで、業務効率化や人材育成、品質向上などに大きく貢献することができます。

ここでは、業務マニュアルの種類と選定について詳しく解説するとともに、作成のポイントや注意点についても触れていきます。

業務マニュアルの種類

業務マニュアルは、大きく以下の5つの種類に分けられます。

- 業務マニュアル: 業務全体の流れや手順、ルールなどを網羅的に記述したマニュアルです。新入社員の教育や、異動・配置転換時のスムーズな業務引継ぎなどに役立ちます。

- 規範マニュアル: 企業理念や行動指針、コンプライアンスなど、社員が遵守すべき規範をまとめたマニュアルです。社員の意識統一や、企業倫理の浸透を図るために活用されます。

- 取扱説明書: 製品やサービスの使用方法、操作方法などを解説したマニュアルです。顧客向けに提供されることが多く、顧客満足度向上に貢献します。

- 作業標準書: 特定の作業における手順や基準、注意点などを詳細に記述したマニュアルです。作業の標準化、品質の均一化、作業効率の向上などを目的として作成されます。

- 教育・訓練マニュアル: 新入社員研修やスキルアップ研修など、教育・訓練の場で使用されるマニュアルです。研修内容の理解促進、学習効果の向上に役立ちます。

業務マニュアルの選定

上記のように、様々な種類の業務マニュアルが存在しますが、どの種類のマニュアルを作成・活用するかは、企業の規模や業種、目的によって異なります。

以下は、マニュアル選定の際に考慮すべき点です。

- 目的: マニュアルを作成する目的を明確化しましょう。新入社員教育、業務効率化、品質向上など、目的によって適切なマニュアルの種類は異なります。

- 対象者: マニュアルの対象者を明確化しましょう。新入社員、既存社員、管理職、顧客など、対象者によってマニュアルの内容や表現方法を変える必要があります。

- 業務内容: マニュアル化する業務内容を明確化しましょう。複雑な業務、標準化が必要な業務、頻繁に発生する業務など、業務内容によってマニュアルの種類や記述レベルが変わります。

- 既存マニュアル: 既に作成されているマニュアルがないか確認しましょう。既存マニュアルを活用できる場合は、重複作成を避けることができます。

業務マニュアルは、企業の業務効率化、人材育成、品質向上などに大きく貢献するツールです。上記を参考に、自社の課題やニーズに合ったマニュアルを作成・活用しましょう。

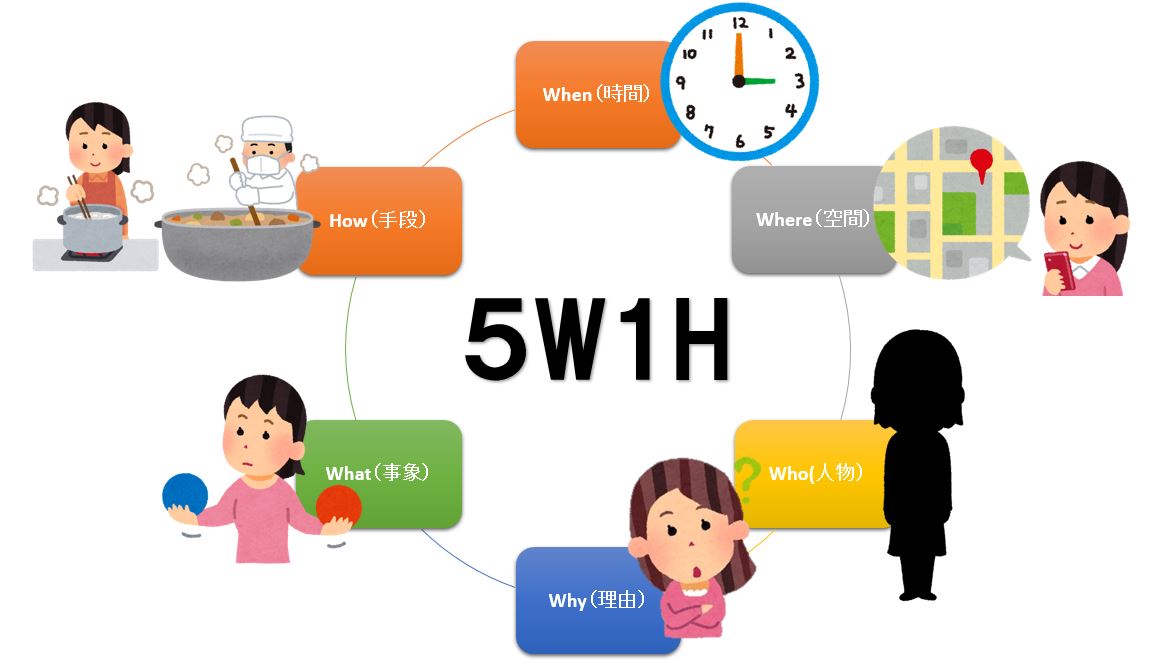

具体的な業務マニュアルの作り方、作成方法 5W1Hを活用

業務マニュアルを作るためにはWho(だれが)When(いつ)、Where(どこで)、What(なにを)、Why(なぜ)、How(どのように)といったことを明確にしておく必要があります。これを5W1Hといいます。

業務マニュアルに必要な基本的な項目は下記のとおりです。

1)概念(方針、商品構成、システム構成、関連法令等)

2)処理手順(仕事のフロー図、処理の仕方、帳票、注意事項)

3)基準(品質基準、判断基準、関連規定等)

マニュアルを作成する事により、業務が標準化され、処理手順、処理に際しての決裁権限や取扱いルールなどが誰もが理解できる「見える化」を図る事ができ、初心者が担当しても同質な業務結果が得られます。

理想は”小学生でもわかる!業務マニュアル”です!

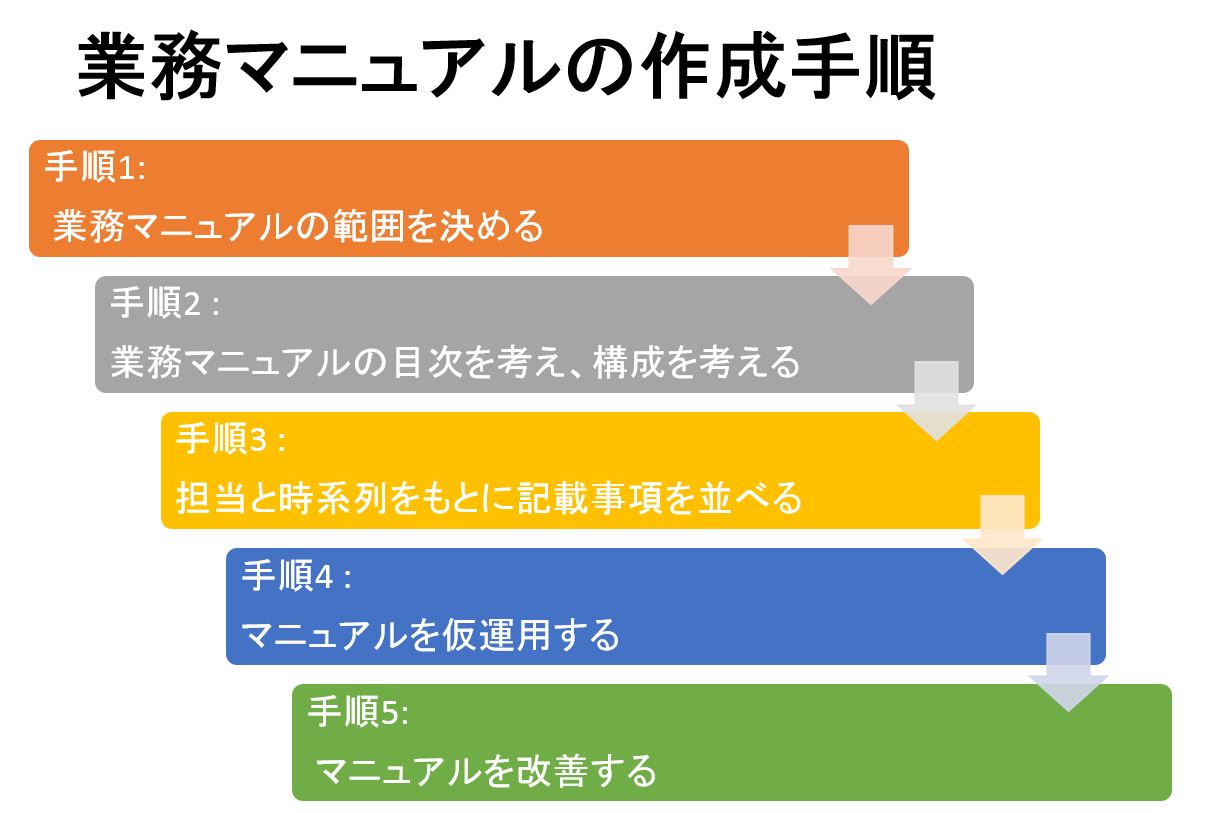

具体的な業務マニュアルの作成手順

具体的な業務マニュアル(手順書)の作成手順を紹介します。概要を説明すると、以下の通りです。

手順 内容

手順1 業務マニュアルの範囲を決める

手順2 業務マニュアルの目次を考え、構成を考える

手順3 担当と時系列をもとに記載事項を並べる

手順4 マニュアルを仮運用する

手順5 マニュアルを改善する

業務マニュアル作成のポイント

①曖昧な表現は使用しない。

・早く、短くなどの不明瞭は表現ではなく、数値、Dataで記載する。

例:温度は±25℃以内、時間は10秒以内

②難しい用語は使用しない。

・初心者でも分かるように平易な表現で説明する。”小学生でもわかるマニュアル作成”を目指す。

③目で分かる工夫をする。

・視覚で一目でわかるようにイラスト、写真、動画を活用する。

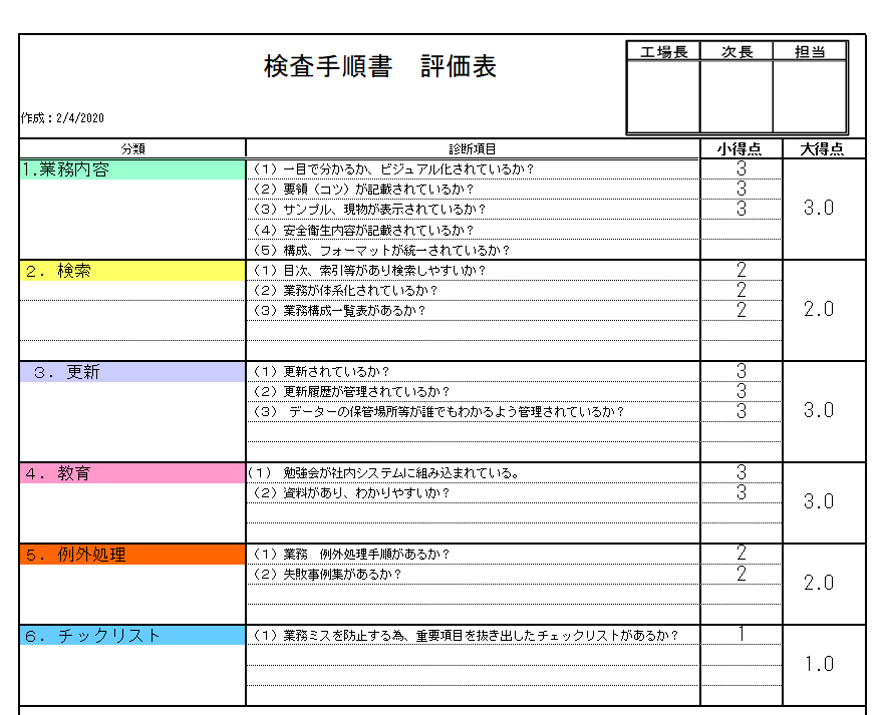

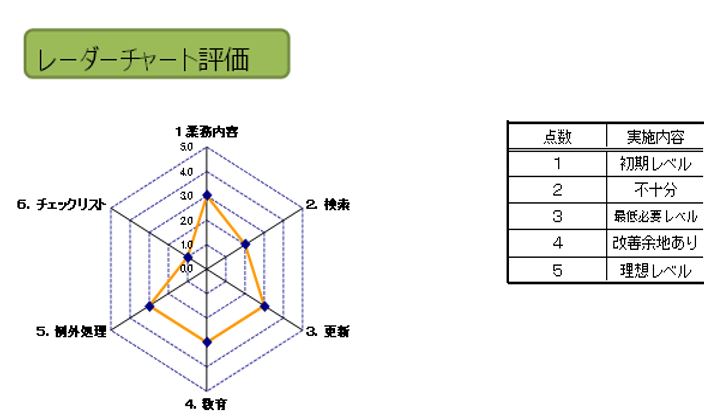

業務マニュアルの評価

業務マニュアルは通常は管理部門の方が作成するので、実際に使用してみると『分かり難い』『探しにくい』等の問題が発生しやすいので実際に使用する方へのアンケート調査、評価が必要です、一方的に作成して、それで終わりではなく、実際に使用する方の意見を聞かなければなりません。

その時に良く使われる方法として全員へのアンケート調査、評価表です。

このアンケート調査、評価表を全員に配り、点数で業務マニュアルの評価をし、点数の低い項目については再度、内容を吟味して修正します。

又、アンケート調査、評価表を一目でわかるようにグラフしたものとして『レーダーチャート』も良く使用されます。

上記のような業務マニュアルの評価としてのアンケート調査表&レーダチャートのサンプルが下記からダウンロードできます。

実際の業務マニュアル作成の事例

実際に製造現場での業務マニュアル(作業標準書)を作成する時はビデオを用いて現場の作業を撮影して、その後 会議室に関連メンバーが集まり、現行の作業内容を確認、分析し改善点があればそれを含めて仮の作業標準書を作成します。

この際に作業者が品質面および作業効率面で普通の作業者、優秀な作業者、下手な作業者別の動画を作成できればベターです、動画を見れば品質面および作業面での差が一目瞭然にわかります。

次に仮の作業標準書を運用して問題点があれば改善し、さらに良いモノにしていきます。

業務マニュアル作成の効率化

業務マニュアルの作成は、時間と労力を要する作業です。しかし、いくつかの工夫やツールを活用することで、効率的に作成することが可能です。ここでは、業務マニュアル作成の効率化について、具体的な方法を紹介します。

1. 目的と対象者を明確にする

まず、マニュアル作成の目的と対象者を明確にしましょう。

- 目的: 何のためにマニュアルを作成するのか? (新入社員教育、業務の標準化、品質向上など)

- 対象者: 誰がマニュアルを読むのか? (新入社員、経験者、特定の部署など)

目的と対象者が明確になれば、マニュアルの内容や構成、表現方法を絞り込むことができます。

2. 既存マニュアルの活用

社内に既存のマニュアルがあれば、それを活用しましょう。完全にそのまま使えるとは限りませんが、参考にできる部分も多いはずです。既存マニュアルをベースに、加筆修正することで、作成の手間を省くことができます。

3. テンプレートの活用

マニュアル作成のテンプレートを活用しましょう。インターネット上には、様々な種類のテンプレートが公開されています。テンプレートを利用することで、構成やレイアウトを考える手間が省け、内容に集中することができます。

4. ツールの活用

マニュアル作成に役立つツールを活用しましょう。例えば、以下のようなツールがあります。

- フローチャート作成ツール: 業務の流れを視覚的に表現するフローチャートを作成できます。

- 画像編集ソフト: スクリーンショットや写真に注釈を加えて、分かりやすく説明できます。

- 文書作成ソフト: 目次や索引を自動作成する機能など、便利な機能が活用できます。

- マニュアル作成・管理ツール: マニュアルの作成、編集、共有、バージョン管理などを一元的に管理できます。

5. 情報収集の効率化

マニュアルに記載する情報は、正確かつ最新のものである必要があります。情報収集の効率化には、以下のような方法があります。

- 担当者へのヒアリング: 現場の担当者に直接話を聞くことで、生の情報を収集できます。

- 業務観察: 実際に業務を行っている様子を観察することで、具体的な手順や注意点を確認できます。

- 関連資料の参照: 社内資料や外部資料を参考に、必要な情報を収集します。

6. 分担作業

マニュアルのボリュームが大きい場合は、分担作業を行いましょう。複数の担当者で分担することで、作成期間を短縮できます。ただし、全体的な整合性を保つために、担当者間で密に連携をとる必要があります。

7. レビュー体制の構築

作成したマニュアルは、必ずレビューを行いましょう。第三者の視点でチェックすることで、誤字脱字や内容の矛盾などを発見することができます。レビュー体制を構築することで、マニュアルの品質向上に繋がります。

8. 定期的な見直し

業務内容は、時間の経過とともに変化していく可能性があります。作成したマニュアルは、定期的に見直しを行い、最新の状態に保ちましょう。

これらの方法を組み合わせることで、業務マニュアル作成を効率化することができます。

使いやすい業務マニュアルを賢く作成するコツ

業務マニュアルを賢く作成するコツを押さえることで、作成にかかる工数を削減できます。

テンプレートを活用する

業務マニュアル作成時には、テンプレートがないか探してみることをおすすめします。テンプレートを使用することで、ゼロから文書を作成する手間を省けます。テンプレートにはあらかじめ必要なセクションや項目が設定されているため、短時間でわかりやすいマニュアルが作成できるでしょう。

マニュアル作成ツールを使用する

より効率的にマニュアル作成をするなら、マニュアル作成ツールの利用もおすすめです。テンプレートやレイアウトが準備されているため、項目を埋めるだけで簡単にマニュアルが完成します。実際の作業を行うだけでキャプチャや手順の説明文を取得できるツールや、撮影した動画に自動で字幕や翻訳を付けられるツールもあります。

検索機能やナビゲーション機能が優れているツールもあるため、マニュアルの活用促進にも役立つでしょう。予算や自社の状況に合ったツールの導入を検討してみてください。

業務マニュアル作成をAIで効率化!

業務マニュアルの作成にAIを活用することで、大幅な時間短縮と質の向上を実現できます。

AIを活用するメリット

時間短縮: 人手による文章作成や編集の手間が省け、大幅な時間短縮が可能です。

品質向上: 客観的な視点から文章を生成するため、より正確で分かりやすいマニュアルを作成できます。

一貫性: テンプレートやスタイルを統一し、一貫性のあるマニュアルを作成できます。

多言語対応: 多言語への翻訳作業を自動化し、グローバル展開を加速させます。

アウトソーシングを利用する

業務マニュアルの作成を外部の専門家にアウトソーシングするのも一つの方法です。費用はかかりますが、自社の社員が本業に注力できるメリットがあります。また、業務マニュアル作成の実績やノウハウをもった業者に依頼できるため、高品質なマニュアルが期待できるでしょう。

動画でマニュアル作成

紙媒体だけでなく、動画を活用してよりスキルの高い職員の業務の進め方を伝わりやすくします。

動画には、テキストや画像だけでは伝えにくい情報を視覚的に表現できるという大きなメリットがあります。

動画マニュアルの利点

-

視覚的に理解しやすい:

- 動きの説明や手順のデモンストレーションを、実際に目で見て確認できるため、より直感的に理解できます。

- 特に、言葉だけでは伝わりにくい作業や操作は、動画の方が分かりやすいです。

-

情報伝達量の多さ:

- 文字だけでなく、音声や映像、効果音など、様々な要素を使って情報を伝えることができるため、多くの情報を短時間で効率的に伝達できます。

-

記憶に残りやすい:

- 動く映像や音声は、静止画やテキストよりも記憶に残りやすいため、一度見た内容を長く記憶することができます。

-

言語の壁を超える:

- 字幕やナレーションを追加することで、言語の壁を越えて、多様な人々に情報を伝えることができます。

- グローバルな企業において、多言語対応の動画マニュアルは非常に有効です。

-

反復学習に最適:

- 動画は何度でも繰り返し視聴できるため、自分のペースで学習を進めることができます。

- 特に、複雑な作業や手順は、何度も繰り返し見ることで習得度を高めることができます。

-

ペーパーレス化:

- 紙のマニュアルと比較して、保管場所や印刷コストを削減できます。

- 環境にも配慮した取り組みとして、注目されています。

業務マニュアルの評価、改善、見直し

業務マニュアルは、企業の知識の共有と標準化に不可欠なツールです。しかし、一度作成したからといって、それで終わりではありません。業務内容の変化や新しい社員の入社など、組織は常に動いています。そのため、業務マニュアルは定期的に見直し、改善していく必要があります。

なぜ業務マニュアルの見直しが必要なのか?

- 業務内容の変化: 新しい製品の導入、業務プロセスの変更など、業務内容が変化すると、業務マニュアルもそれに合わせて更新する必要があります。

- 法規制の変化: 法律や規制が変更になった場合、業務マニュアルに記載されている内容が古くなってしまう可能性があります。

- 社員の入れ替わり: 新しい社員が入社した場合、業務マニュアルが分かりやすいかどうかを確認する必要があります。

- 業務の効率化: 業務の効率化のために、業務マニュアルを見直し、改善の余地がないか検討することが重要です。

業務マニュアルの評価と改善の手順

- 現状の分析:

- 現在の業務マニュアルの内容を精査し、誤った情報や古い情報がないか確認します。

- 業務マニュアルが実際に現場でどのように利用されているか、社員へのアンケートやヒアリングを行うことで、問題点や改善点を見つけ出します。

- 改善点の洗い出し:

- わかりにくい箇所、不足している情報、不要な情報などを洗い出します。

- 業務フローの変更点や、新しいツール・システムの導入に伴う更新が必要な箇所を特定します。

- 改善策の検討:

- わかりにくい文章を修正したり、図や表を追加したりすることで、より理解しやすい業務マニュアルを作成します。

- 不要な情報を削除し、必要な情報に絞り込むことで、業務マニュアルのコンパクト化を図ります。

- 最新の情報を反映させ、最新の業務手順を記載します。

- 改善の実施:

- 改善策に基づいて、業務マニュアルを修正・更新します。

- 新しい業務マニュアルを全社員に周知し、活用を促します。

- 定期的見直し:

- 業務マニュアルの有効性を定期的に評価し、必要に応じて改善を行います。

- 業務マニュアルの更新履歴を管理し、変更点を明確にすることが重要です。

業務マニュアルの見直しを成功させるためのポイント

- 現場の意見を反映する: 業務マニュアルを作成する際には、現場で実際に業務を行っている社員の意見を積極的に取り入れることが重要です。

- シンプルでわかりやすい表現を使う: 専門用語を避け、誰でも理解できるような平易な言葉で説明します。

- 図や表を効果的に活用する: 図や表を用いることで、複雑な手順も視覚的に分かりやすく説明できます。

- 定期的なレビューを実施する: 業務マニュアルは、一度作成したら終わりではなく、定期的に見直し、改善していく必要があります。

業務マニュアルは、企業の知識の継承や業務効率化に不可欠なツールです。定期的な見直しと改善を行うことで、より良い業務遂行に貢献することができます。

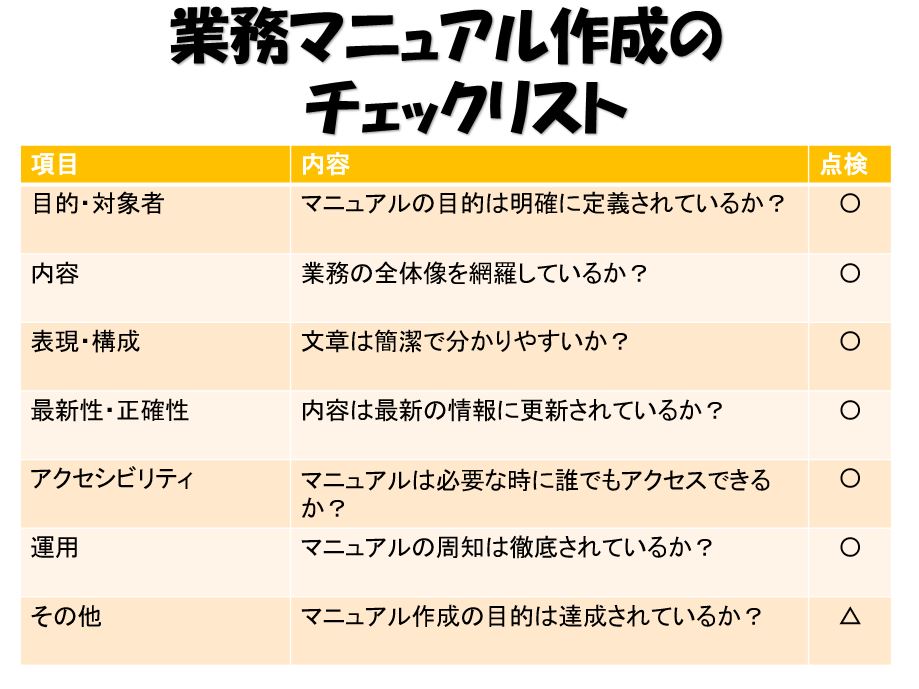

業務マニュアル作成時のチェックリスト

業務マニュアル作成は、抜け漏れやミスがあると、かえって業務効率を低下させてしまう可能性があります。そこで、作成時に確認すべき項目をまとめたチェックリストを活用しましょう。

1. 目的・対象者

- □ マニュアルの目的は明確に定義されているか?

- 例:新入社員教育、業務の標準化、品質向上、顧客への情報提供など

- □ 対象者は誰なのか?(新入社員、経験者、特定部署、顧客など)

- □ 対象者のレベルに合わせた内容・表現になっているか?

- 例:専門用語の有無、図解の多さ、前提知識のレベル

2. 内容

- □ 業務の全体像を網羅しているか?

- □ 業務の流れが分かりやすく説明されているか?

- フローチャートなどを活用

- □ 各作業の手順が明確に記述されているか?

- 必要に応じて、図解や写真などを活用

- □ 注意点やトラブルシューティングは記載されているか?

- □ 関連する法令や社内規則は反映されているか?

- □ 用語集や索引など、必要な補助情報は用意されているか?

3. 表現・構成

- □ 文章は簡潔で分かりやすいか?

- 専門用語を避け、具体的な表現を使用

- □ 図表や写真などを効果的に活用しているか?

- □ レイアウトは見やすく、整理されているか?

- 目次、見出し、ページ番号などを適切に設定

- □ フォントや文字サイズは適切か?

- □ 色使いは適切か?

- 色覚多様性に配慮

4. 最新性・正確性

- □ 内容は最新の情報に更新されているか?

- □ 記載内容に誤りや矛盾はないか?

- □ 関係部署・担当者による確認は行われたか?

5. アクセシビリティ

- □ マニュアルは必要な時に誰でもアクセスできるか?

- 紙媒体、電子データ、社内ポータルサイトなど

- □ 検索しやすいように、キーワードやタグを設定しているか?

- □ バージョン管理は適切に行われているか?

- 最新版が明確にわかるように

6. 運用

- □ マニュアルの周知は徹底されているか?

- □ マニュアルは実際に活用されているか?

- 定期的なアンケートやヒアリングなど

- □ マニュアルの改訂・更新体制は整っているか?

- 担当者、更新頻度、改訂手順などを明確化

7. その他

- □ マニュアル作成の目的は達成されているか?

- □ マニュアルは業務効率化に貢献しているか?

- □ マニュアルに関する意見や要望を収集する仕組みはあるか?

このチェックリストを参考に、抜け漏れのない効果的な業務マニュアルを作成しましょう。

業務マニュアル作成に重要なスキル

業務マニュアルを作成するうえで重要なスキルは、単に文章を書く力だけではなく、現場理解や読者目線の設計など多岐にわたります。以下に主なスキルを整理してご紹介します

業務理解力

-

実際の業務内容を正しく把握する力。

-

現場のヒアリング・観察・業務フロー分析などが必要。

-

作業者の「暗黙知」を「形式知」に変える視点が大事。

情報整理・構造化スキル

-

複雑な情報をシンプルな流れに整理する力。

-

フローチャート、表、箇条書きなどで視覚的に分かりやすく表現。

-

手順・条件分岐・注意点を明確に切り分けること。

文章力(特に説明文のスキル)

-

誰にでも分かる「平易な日本語」で書くスキル。

-

主語・述語の明確化、文の長さを調整。

-

「専門用語の定義」や「図解との整合性」を意識。

ユーザー視点(読者目線)

-

対象読者(初心者?経験者?外国人?)を明確に。

-

実際にそのマニュアルを見て行動できるかを常にチェック。

-

よくあるミスや疑問点を先回りして記載。

視覚表現スキル(図解・レイアウト)

-

手順図、操作画面キャプチャ、イラストなどの活用。

-

見出し、アイコン、色などで「見やすさ」を工夫。

-

CanvaやPowerPointなどで視覚化を行えると強い。

改善思考(継続的なアップデート力)

-

マニュアルは「作って終わり」ではなく「育てるもの」。

-

運用中に出る課題を定期的にフィードバック・改善できるスキル。

-

改訂履歴の管理やバージョンコントロールの意識も大切。

ツール活用力

-

Word / Excel / PowerPoint / PDF / Googleドキュメントなどの使いこなし。

-

マニュアルテンプレートやチェックリストの整備。

-

チームでの共有・コメント・版管理スキル。

必要に応じて以下のスキルも有利です:

-

📷 写真・動画撮影と編集スキル(手順書に使う)

-

🌐 多言語対応スキル(グローバル企業向け)

-

📊 マニュアル効果の測定力(教育効果や業務効率の評価)

厳選 業務マニュアル作成ツール アプリ比較

業務マニュアル作成ツールは、企業内の業務手順書や操作マニュアルなどを効率的に作成し、共有するためのソフトウェアです。WordやExcelなどの一般的なオフィスソフトでもマニュアルを作成できますが、専門のツールを使うことで、より視覚的に分かりやすく、かつ管理しやすいマニュアルを作成することができます。

*詳細は下記の記事を参照、願いします。

業務マニュアルの使い方 | 共有と運用について

業務マニュアルの共有と運用は、企業の業務効率化や品質向上に欠かせない重要な要素です。ここでは、業務マニュアルを効果的に共有し、運用するためのポイントを解説します。

なぜマニュアルの共有と運用が重要なのか?

- 業務の標準化: 全員が同じマニュアルを参照することで、業務の質が均一化され、ミスの発生を減らすことができます。

- 新人教育の効率化: 新人社員はマニュアルを参照することで、短期間で業務を習得できます。

- 知識の継承: ベテラン社員のノウハウをマニュアルに落とし込むことで、知識の継承がスムーズに行えます。

- 業務改善の基盤: マニュアルを見直すことで、業務フローの改善や効率化につながります。

効果的な共有方法

- 電子化: 紙のマニュアルではなく、PDFやWebサイトなど、電子化することで、いつでもどこでもアクセスできるようになります。

- 共有ツール: SharePoint、Google Drive、社内Wikiなど、専用の共有ツールを活用することで、情報の一元管理が可能になります。

- アクセス権限の設定: 閲覧できる範囲や編集できる範囲を明確にすることで、情報漏洩を防ぎます。

- 定期的な更新: 業務内容が変更になった場合は、マニュアルも随時更新し、最新の情報に保つことが重要です。

運用上の注意点

- マニュアルの分かりやすさ: 誰でも理解できるように、図や表を多用し、簡潔な言葉で説明することが大切です。

- マニュアルの活用促進: マニュアルの存在を周知させ、積極的に活用してもらうための工夫が必要です。

- 定期的な見直し: マニュアルが古くなったり、不必要な情報が含まれていたりする場合には、定期的に見直しを行い、改善が必要です。

- フィードバックの仕組み: マニュアルに関する質問や意見を気軽にできるような仕組みを設けることで、より良いマニュアルへと改善していくことができます。

マニュアル共有・運用ツール

- Google Workspace: ドキュメント、スプレッドシート、スライドなど、様々な形式のマニュアルを作成・共有できます。

- Microsoft 365: SharePoint、Teamsなど、企業向けの総合的なコラボレーションツールです。

- Notion: 柔軟な構造で、様々な種類の情報をまとめることができます。

- Confluence: チームの知識を共有するためのプラットフォームです。

業務マニュアルを教え、評価する

業務マニュアルは作成したが教えない、または教え方が拙い為にせっかく苦労して作成した業務マニュアルを使って貰えないケースあります。

如何に分かり易いマニュアルでも教えて、そしてその結果を評価することが必要です。

その時、役に立つツールが『インストラクション』です。

*インストラクションとは与えられたり教えられる知識、情報などを教える事。

①業務マニュアルの教育(インストラクション)

業務マニュアルを効果的に教える場合のポイントは下記のとおり。

①目的:業務マニュアルの使う目的は?

②手順:業務マニュアルの説明

④時間:業務マニュアルの実際にかかる時間(標準時間)

特に『時間』は重要です、明確に設定しておけば正しく作業をしたかどうかの判断基準になります。

うまい教え方の方法

具体的に業務マニュアルを人に教え時の話し方、伝え方のポイントは下記のとおり。

①間を置く:話し方のコツは沈黙です、色々と早く喋れば話す方に疲れるし、聞き手も理解が不十分となります、よって間を取ります、聞き手を注目させる為、話し初めに3秒間の沈黙、相手に質問をさせて間を取らせる方法等があります。

②内容:話す内容を事前に箇条書きにしておきます、手元に置いても良いし、話し相手に事前に『○○について3つお話をします』と伝えても良いです。

③声:ゆっくりと話します、その為に話す前に息を吐いて、次に吸ってから話しだします。

④態度:姿勢を良くして相手の首元を見て話します。

⑤事実と意見:事実と意見を区分する。

事実は『○は~である』、意見は『~と思う。』と話す。

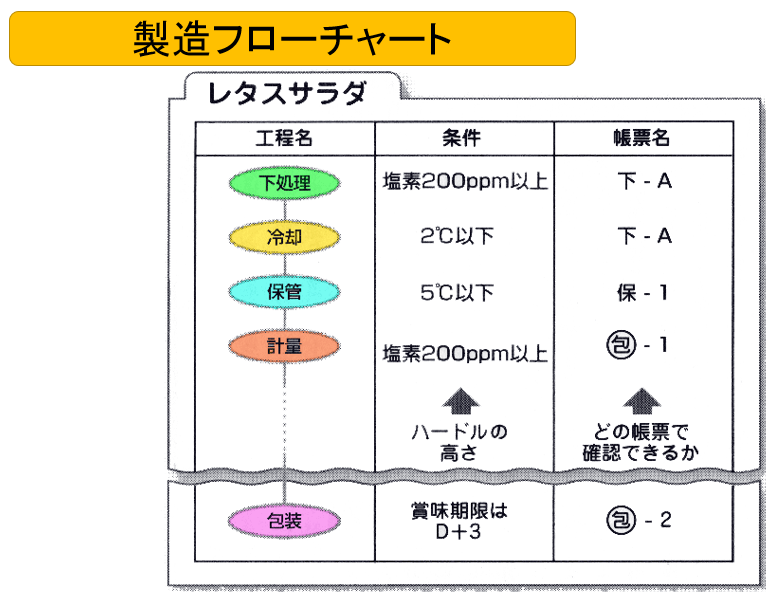

業務マニュアルにはフローチャート

業務マニュアルは、読み手が容易に業務の内容を理解してもらう必要があります、短時間に業務の流れを理解してもらうためにはまず、初めに全体の流れを説明します。

その時に役に立つのがフローチャートです。

フローチャートを作成することで、仕事全体の流れが見えるようになります。

フローチャートは、業務マニュアルを容易に理解してもらうための一つです。

フローチャートは会社で日常的に処理しているすべて仕事で必要です。その中にのノウハウ、記録を明確にする必要があります。新商品の打ち合わせを実施する場合や、クレームなどの問題が出た場合には不可欠な書類です。

*業務マニュアルの共有と運用は、企業の成長に不可欠な活動です。効果的な共有と運用を行うことで、業務の効率化、品質の向上、そして社員の満足度向上に繋がります。

将来の業務マニュアル作成の展望

将来の業務マニュアル作成は、「誰でも・どこでも・すぐに理解できる」ことを前提とした、“人とAIが共創するナレッジインフラ”のような形に進化していくと考えられます。以下にその展望をポイントごとにまとめました。

AIとの共創マニュアル

-

AIが業務を記録・自動構造化し、リアルタイムにマニュアルを生成。

-

作業中の動画・音声・操作ログから自動で手順書を作成。

-

ユーザーからのフィードバックを元に、AIが内容を学習し改善。

AIが“教える人”として補完的に機能する未来へ。

XR(AR/VR)マニュアルの普及

-

ARメガネやスマホを通して、現場に「重ねて」表示されるマニュアル。

-

例えば、機械の操作手順がその場に浮かび上がって見えるように。

“読む”から“見る・体感する”マニュアルへ。

マニュアルのパーソナライズ化

-

使用者のスキルレベルや職種に合わせた“個別化された手順”を自動生成。

-

外国人・初心者・熟練者・障がいのある方など、それぞれに最適化。

「一人ひとりに最適なマニュアル」時代へ。

ナレッジとマニュアルの融合

-

マニュアルが「静的な資料」ではなく、ナレッジベースやFAQと統合。

-

社内チャット・Q&A・動画・手順書などが一元管理され、検索可能に。

探す手間ゼロの“答えがすぐ見つかる”職場環境へ。

サブスクリプション型のマニュアル運用

-

マニュアルがクラウド上で継続的に更新・メンテナンスされる。

-

情報はリアルタイムでアップデートされ、常に“最新”状態。

「一度作って終わり」から「育てるマニュアル」へ。

環境と連動する“スマートマニュアル”

-

IoTやセンサーと連携し、「作業状況」や「周囲の安全状態」に応じてマニュアルの内容が変化。

-

例:異常が起きたら、対応手順がポップアップで表示される。

リアルタイム反応型の“動的マニュアル”へ。

生成AIによるリアルタイム質問応答

-

「これはどうするの?」と自然言語で話しかけると、マニュアルの該当項目をAIが提示。

-

ChatGPTや社内特化型LLMが“マニュアル代わり”に。

🗣 マニュアル検索が“会話型”になる未来。

マニュアルの未来に求められるキーワード

| キーワード | 意味・方向性 |

|---|---|

| インタラクティブ | 双方向型・ユーザー参加型のマニュアル |

| ユニバーサルデザイン | どんな人にも使いやすく見やすい設計 |

| メンテナブル | 常に更新され、古くならない情報体制 |

| 学習可能な仕組み | 学びながら作業できるナビゲーション機能 |

| チームで育てる文化 | 全員がナレッジ共有に参加する体制 |

下記の食品工場に特化した将来の業務マニュアルの展望を、わかりやすくまとめました。

食品製造業における業務マニュアルの未来展望

食品製造業における業務マニュアルの未来は、安全・衛生・品質の確保と、人材不足対策(特に外国人労働者や未経験者)が大きなキーワードになります。

衛生・品質ルールを“見える化”するARマニュアル

-

洗浄手順や異物混入防止策を、AR(スマホやARグラス)で現場に表示。

-

手洗い場、原料投入、計量などで「この順番・この時間・この温度」などが視覚的に表示される。

「感覚でやる」から「見える手順でやる」へ。

外国人・未経験者でも理解できるマルチメディアマニュアル

-

母国語字幕付きの動画マニュアル、**ピクトグラム(絵)**を活用。

-

「ベトナム語」「インドネシア語」「やさしい日本語」などへの自動翻訳も進化。

-

作業工程ごとに**「音声で読み上げ」+「イラストで説明」**が定着。

多国籍・多世代のチームでも、全員が迷わず動ける。

HACCP対応のマニュアルが自動生成&更新

-

AIが記録された作業ログや温度データからHACCPの記録用マニュアルを自動作成。

-

手順変更や改善時には、関連文書も自動で更新&通知される。

手間のかかる書類管理が「自動化」される未来。

スマホ1台で操作・確認・教育が完結

-

スマホでQRコードを読み取ると「その場の作業マニュアル」が動画で表示。

-

研修・教育もスマホで完結し、習得状況はクラウド上で管理。

-

作業後には「振り返りテスト」で知識定着もチェック。

📲 スマホが“教育+ナビ+記録”のオールインワン端末に。

ヒューマンエラー防止の“インタラクティブマニュアル”

-

指差し確認や温度チェックなど、人がやるべきチェックを強制的にガイド。

-

センサーと連動して「確認済み」でなければ次工程に進めない仕組みも。

⚠️ 人のミスを“設計で防ぐ”カイゼンマニュアルへ。

現場からの改善提案がすぐ反映される仕組み

-

作業者が「もっとこうしたら良い」と感じた点を、その場でアプリに入力。

-

上司が承認すると、マニュアルが即時に更新・共有。

-

改訂履歴はクラウドで自動管理 → HACCP監査にも強い。

🔧 改善→反映→共有が1日で終わる時代へ。

導入ステップの一例(食品工場向け)

| ステップ | 取り組み内容 | 使用ツール例 |

|---|---|---|

| 🥉 基本導入 | 紙マニュアル → PDF&クラウド化 | NotePM、Google Docs |

| 🥈 レベルアップ | 画像・動画マニュアル化、教育効果測定 | Teachme Biz、COCOMITE |

| 🥇 先進活用 | ARマニュアル、音声ナビ、自動翻訳 | tebiki、VideoStep、iTutor |

未来を見据えて食品業界で重視されるキーワード

| キーワード | 説明 |

|---|---|

| HACCP準拠 | 食品安全法制対応のための自動記録・管理 |

| 多言語対応 | 外国人スタッフでも即理解できる設計 |

| 省力化・自動化 | 教育コスト削減、属人性排除 |

| アプリ化 | 現場ですぐ確認・変更・記録できる |

| 見える化・定量化 | 品質や習熟度が“見える”工場へ |

まとめ

業務マニュアル作成についてご紹介しました。業務マニュアルには多くのスタイルが存在します。当然、作成にかかる時間や労力も千差万別です。

又、現在ではタブレット、スマートホンを使用した業務マニュアルが増えてきています。動画、写真等が共有化で便利になり、マニュアル作成が簡単に作成できるようになりましたが忘れてならないのがベストなマニュアルは日々、改善して更新しなければならない事です。

一年前の業務マニュアルをそのまま、使用している事は一年間、何も改善していないという事で現在の月進月歩、技術、外部環境が変化している社会では生き残れないでしょう。

*****************************************

関連記事:

AI chatGPTでわかりやすい業務マニュアルを作成する!【図解】

マニュアル テンプレートの作成、活用法、事例

関連キーワード:

業務マニュアル チェックシート 標準化 OJT 作業指示書 作業指示票

標準作業手順書 技術標準 標準作業 ワンポイントレッスン

業務マニュアル作成 おすすめ BOOK

下記がおすすめの業務マニュアルの作り方書籍です。

おすすめ 最新版 業務マニュアル 参考BOOK

業務マニュアル書籍で2024年発刊の一番、新しい本です。

これ1冊で業務マニュアルの計画・作成・運用が学べる!

小さな会社の〈人と組織を育てる〉業務マニュアルのつくり方

アマゾンでベストセラーBOOK

小さな会社の〈人と組織を育てる〉業務マニュアルのつくり方 [ 工藤正彦 ]

使える!活かせる!マニュアルのつくり方 (実務入門)

「体制を整える」→「対象部門を決める」→「業務を洗い出し、まとめ

る」「業務手順をまとめる」→「業務要領(コツ)を探し出す」→「例外処理を

まとめる」……という流れに沿って、実際のサンプルを参照しながらマニュア

ル作成の手順についてくわしく解説しています。

業務マニュアル資料 無料ダウンロード

資料が無料でダウンロードできます、自己学習、講座開催時にお役に立ててください。

グーグルスライド版 業務マニュアル資料 無料ダウンロード

スライドシェア 業務マニュアル資料 無料ダウンロード

パワーポイントで作成した業務マニュアルの作り方、使い方 資料のPDF版が無料でダウンロードできます、ご活用願います。

コメント