WBSとは

要素分解するためのプロジェクトツールを「WBS」と呼びます。

「Work Beakdown StructureJの略で、日本語では「作業分解構成図」といえます。

Work ・・・ 仕事(作業ではなく、働くという活動全般)

Breakdown ・・・ 細分化

Structure ・・・ 構造体

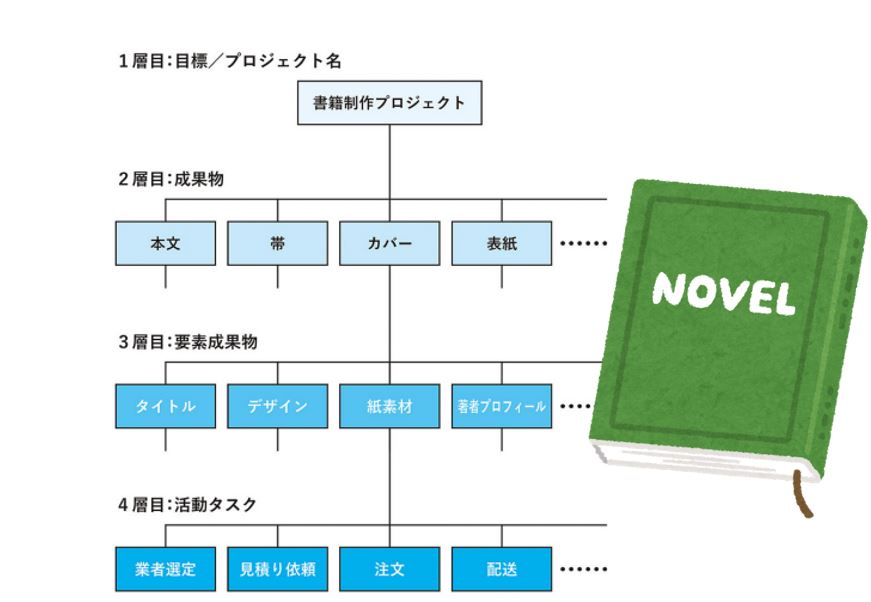

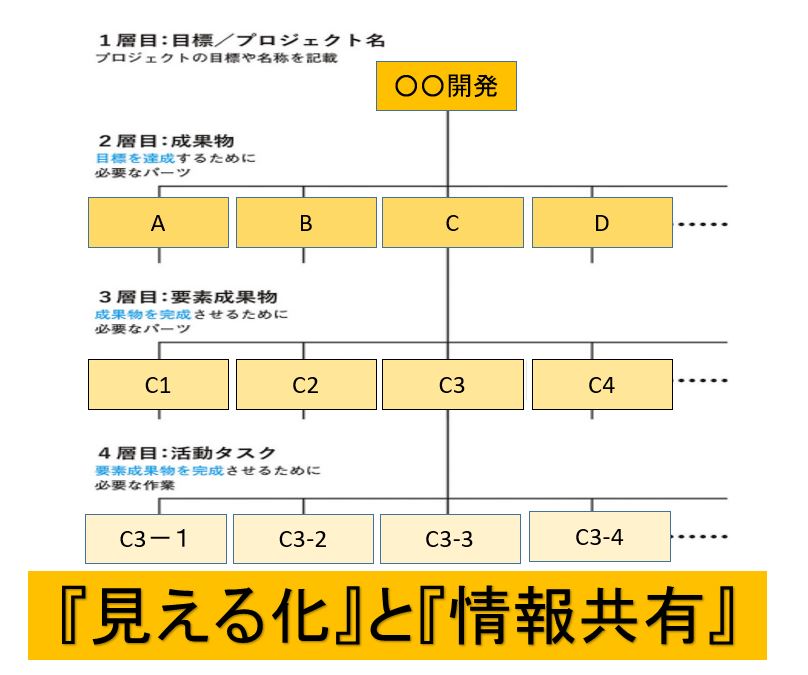

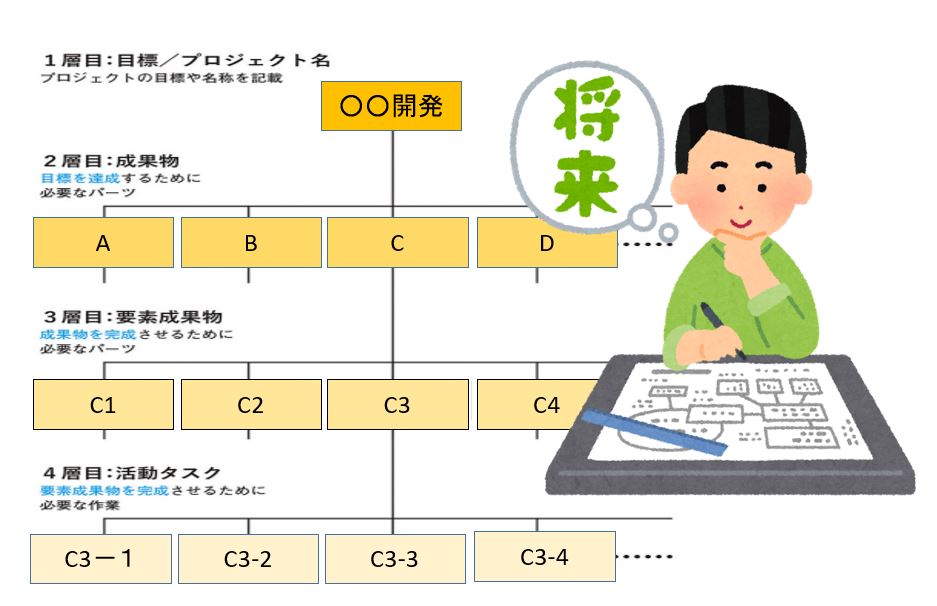

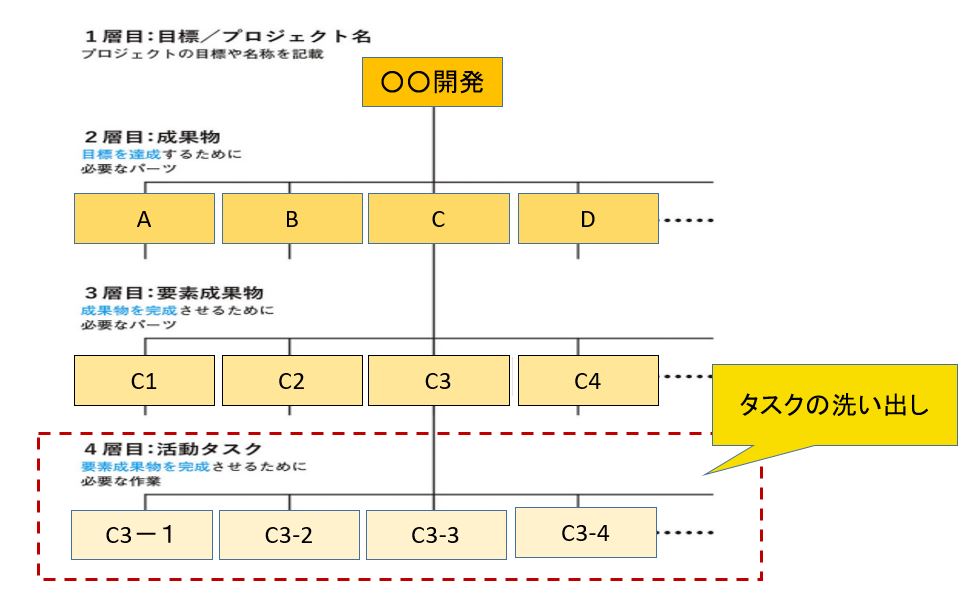

一般的なWBSは、4層構造の「ツリー図」です。

1層目にはプロジェクトの目標や名称を記戴し、2層目には、プロジェクトの達成のために大枠として「どの成果物がパーツとして必要か」という観点で「成果物」を書き出します。

3層目は「要素成果物」です。2層目の成果物をさらに分解するとどのような要素で構成されているかがわかるように善き出します。

4層目は、3層目の要素成果物をどのように生み出すかの「活動」を書き出し、この4層目の活動が、一般的には「活動時のタスク」になっていきます。

WBSは、プロジェクト概要、前提資料やインタビューの結果をもとに、未来の活動をイメージしながら作成していきます。

WBSの目的

WBS導入の目的は「プロジェクト完了までの全作業を抜け漏れなく洗い出すこと」です。

WBSでは、活動プロジェクトを、

①大きな作業フェーズに分割

②作業フェーズを、実際の作業の単位まで細分化

③作業の工数見積もり、優先順位の設定

というシンプルな手順で整理し、出来上がった作業リストは、ツリー状の構造となり、洗い出しが終わった時点ですでにロジカルに整理されています。

よって、WBSを使えばプロジェクト全体の作業が把握できます。WBSによってやるべきことを明確化した上で、スケジュールの策定や作業の役割分担をすることで、精度の高い見積もりが可能です。

プロジェクト全体の作業が明確化しないうちにスケジュールの策定をするのはプロジェクト失敗のリスクが高まります。

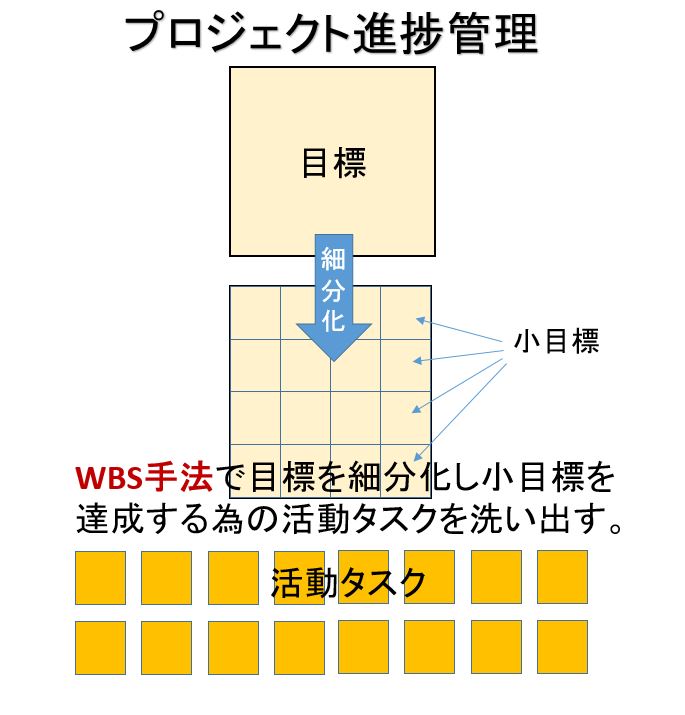

計画するために目標を「細分化」

プロジェクト目標が明確になり、プロジェクト憲章(活動の概要)が承認されたら「計画」に入ります。

計画は、未来の目標と現状のギャップを埋める「ロードマップ」を描くようなもので、まずはじめにすることは、目標を「細分化する」ことです。

例えば1kgのステーキが目の前に出てきたら、どのようにして食べるか?

ほとんどの方はナイフで食べやすいサイズに切り、切ったステーキを順番に食べると思います。

同じようにプロジェクトの目標も1日では達成できませんので、目標を細分化し「実行しやすいサイズ」にします。このやりやすいサイズを「タスク」とし、それぞれのタスクに6W2Hを設定していくのです。

こうすることで、それぞれのタスクを、いくらで、どこで、いつまでに、誰が誰に対して、どのように、何を行い、なぜ実行するか、など詳細な計画をつくることができます。

WBSを使って要素分解する

たとえば、本は、本文(書籍本体)、カバー、帯などの成果物に分解できます。

次に、「それぞれの成果物はどのような要素成果物ができれば完成するのか」という視点で要素成果物を導いていきます。

カバーでいえば、紙、デザイン、タイトル著作者のプロフィールなどが要素成果物です。

そして、「要素成果物はどのような活動で生み出されるか」を定義します。

紙なら業者選定、見積り依頼、注文、配送などの活動に分解されます。

WBSの作成時には、切り口や細分化の粒度で悩むことがよくあります。これには決まりがなく経験が必要ですが、重要なことはプロジェクトを「やりくり」するときにベストなサイズや切り口で細分化することです。大きすぎれば進捗管理か難しくなり、小さすぎると進捗管理の工数が増えてしまうのです。

WBSのメリット

管理の最適化

WBSでは、作業別で誰が携わっていて何時までに行うのか図式化してチームで確認することができます。そのため、メールや口頭だけで指示を出すよりも、具体的な業務のイメージを持ちながら作業の確認をする効率が飛躍的に上がります。

「△△作業は不必要、削除よって○○作業も不要、削除」との情報も全員にメール等で連絡せずとも情報の共有化が図れます。

利害関係者の満足度

作業が明確化すれば、それだけ作業分担もしやすくなります。プロジェクトメンバーにとっては、自分が行う作業がどの作業の一部なのかを意識でき、よりきめ細かい遂行ができるでしょう。

また、見積もりをする上でも役立ちます。小さなプロジェクトであればPMが経験と勘でおおよそ妥当な作業工数や金額を出すこともできるかもしれませんが、ある程度以上の規模になると、WBSで細分化した工程それぞれを見積もって合算したほうが、より確実性の高い見積もりになるでしょう。

受託業務などで見積金額をクライアントに提示する場合、WBSを開示し具体的な根拠をあげることでクライアントにとっての安心感や信頼感の獲得に繋がります。

WBS作成時の注意点

WBSの問題点は「未来の作業になるほど情報が不足して不明瞭な作業が発生する」ということです。

又、WBSを作成する際に見落としがあってしまったり、想定外なことが起きた時に改善などを行っていったりしなければ、間違った情報を広げてしまいます。

WBSを作成する際は、チームで必要なことを出し尽くして、業務実行中にも改善するべきところは直し、共有しておくべきことを正しく把握してから作成します。

プロジェクト初期の段階において、クライアントの最終納品物のイメージが固まっていないと、認識にズレが起きます。すると、最初に作成したWBSの内容が役に立たなくなる可能性があります。

そのため、不明確な作業がある場合は無理に分解するのではなく、作業を進めながら段階的に詳細化を進めた方が良いでしょう。

また、WBSを導入する際はプロジェクト内容に応じたテンプレートを複数準備しておきましょう。

毎回1から作り直すのは、それこそ工数のムダですし作業内容の抜け漏れが発生するリスクがあります。

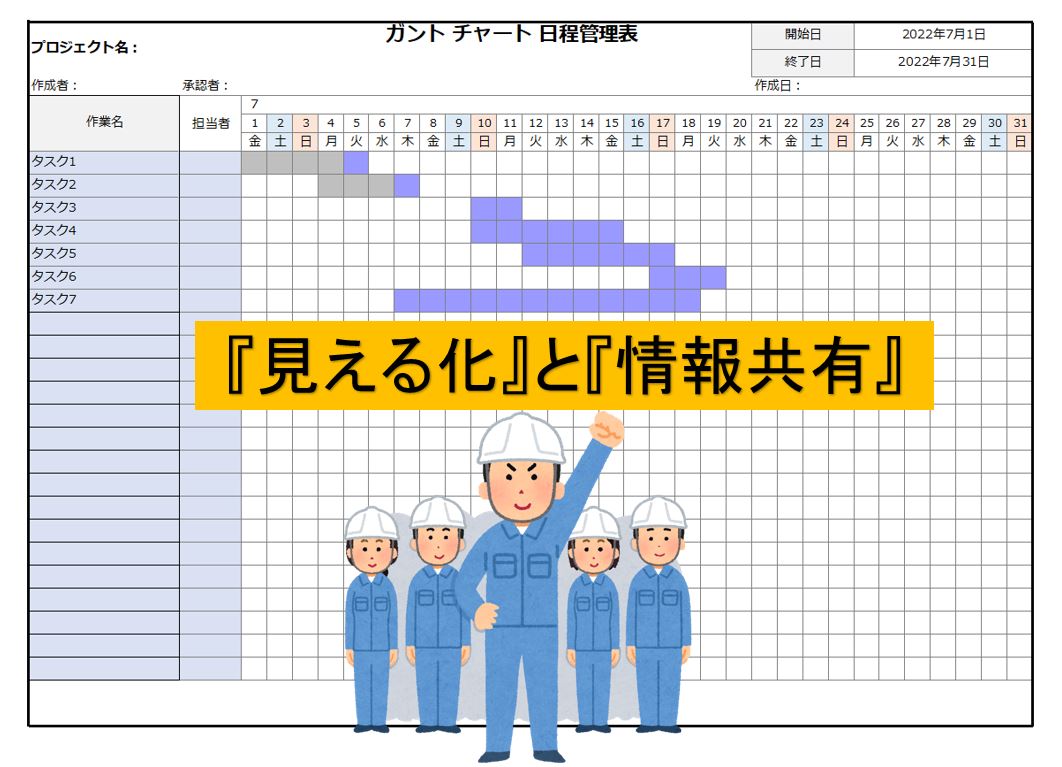

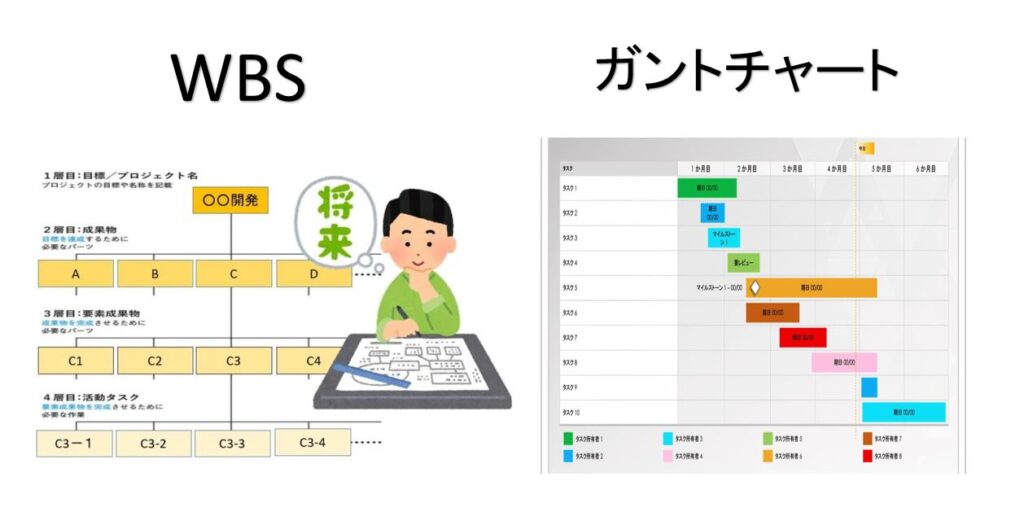

ガントチャートとWBSの違い

プロジェクト管理を学び始めたばかりの方にとって、「WBS」と「ガントチャート」の違いは分かりづらいポイントのひとつです。ここでは、それぞれの特徴や役割、使い分け方について初心者向けにわかりやすく解説します。

■ WBSとガントチャートの違い

| 比較項目 | WBS | ガントチャート |

|---|---|---|

| 目的 | 作業の分解・整理 | 作業のスケジュール管理 |

| 表現方法 | 階層的な構造図・表 | 時系列の棒グラフ |

| 主な使用タイミング | 計画初期 | スケジュール策定以降 |

| メリット | 作業漏れ防止 | 時間管理しやすい |

■ 実際の使い方:WBSからガントチャートへ

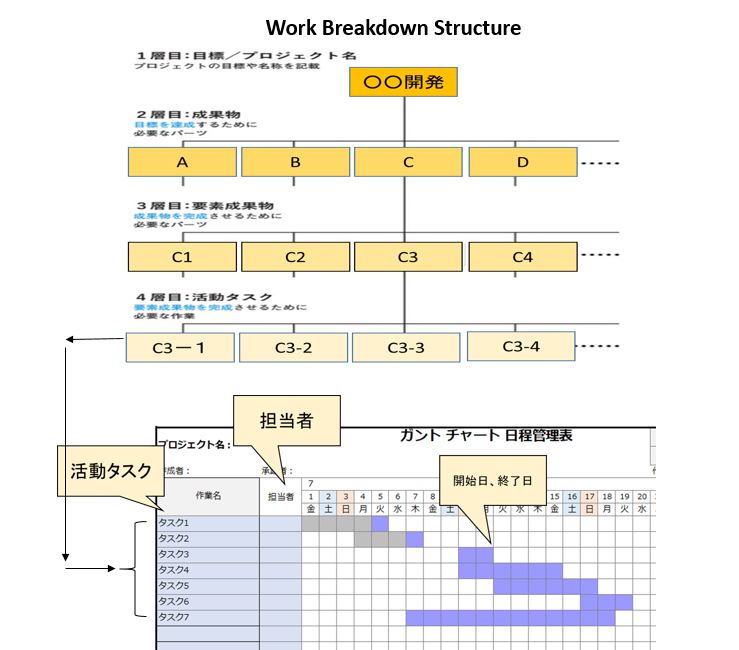

プロジェクト管理では、まずWBSを作成し、次にその情報を元にガントチャートを作るのが基本です。

【ステップ例】

- プロジェクトのゴールを設定

- WBSで作業を洗い出し、構造化

- 各タスクに開始日・終了日・工数を割り当て

- ガントチャートに入力して視覚化

この流れで作業計画とスケジュールが明確になります。

■ 初心者におすすめのツール

初心者でも扱いやすい無料ツールを活用すれば、WBSとガントチャートの両方を簡単に作成できます。

【おすすめツール】

- Backlog:WBSとガントチャート両対応。操作も直感的

- Excel/Googleスプレッドシート:テンプレートを使えば無料でOK

- Trello + カレンダー拡張:ガントチャート風にも活用可能

■ WBSとガントチャートはセットで活用!

WBSは「何をやるか」を整理するためのツール、ガントチャートは「いつやるか」を管理するツールです。

どちらか一方ではなく、両方をうまく組み合わせることで、プロジェクトをスムーズに進行させることができます。

関連記事:必見!工程表を簡単に作るためのガントチャートテンプレート【図解】

WBSの作り方

具体的なWBSの作成手順を解説します。

WBSを使って精緻な作業リストを作成し、効率的なプロジェクト運営を行ってください。

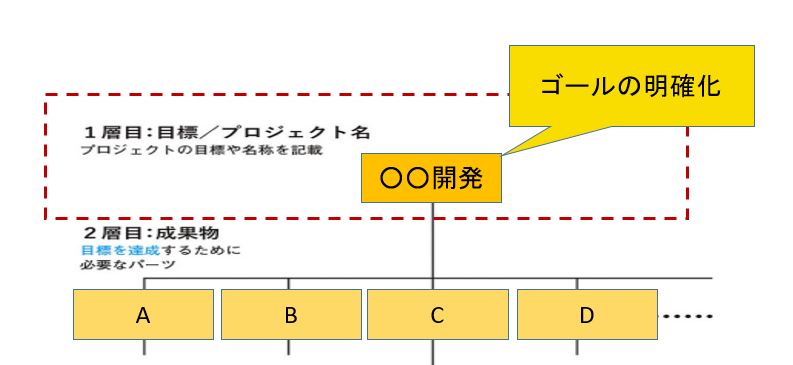

ゴールの明確化:目標、 プロジェクト名や責任者を決める

中央上部に、ゴールとなる目標値、誰が担当するプロジェクトであるか明記する。

及びかかるコストや工期など目安となる数字を入れておく。

最終的なゴールによって、必要となる作業の内容や数が大きく変わってくるため、明確な目的を設定します。

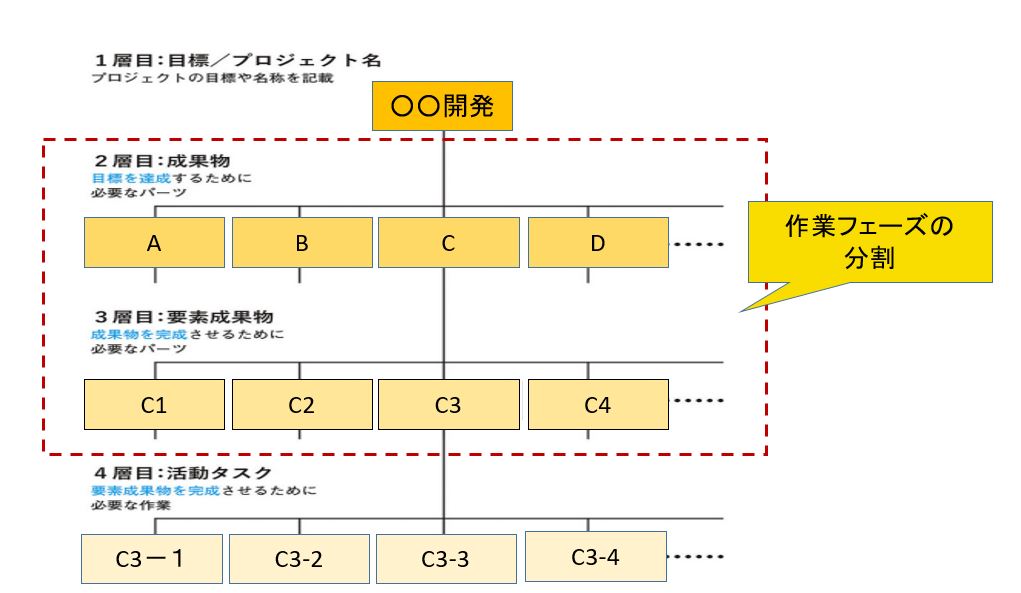

作業フェーズの分割:大まかな項目を決めて分担する

プロジェクト名の直下ブランチとして主要な工程をおく。

各工程における責任者(チームリーダー)も記載する。

工期やコストなども明記する。

このプロジェクトの実施工程のことを「作業フェーズ」と呼びます。

ここで目標の成果物(大項目)、要素成果物(中項目)を設定し、おおまかな項目を決めます。

例)業務改善の作業フェーズ

課題整理

改善計画・KPI選定

施策実施

教育

効果計測

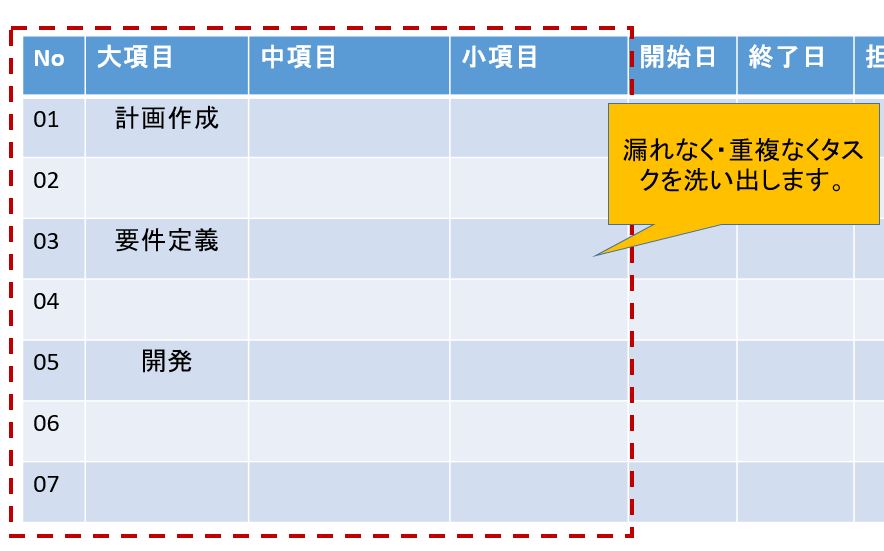

必要なタスクを設定:作業内容をすべて洗い出す

工程のゴールに合わせた、具体的な取り組みをタスクにする。

タスク具体化の精度により、プロジェクトの進捗が変わる。

プロジェクトの各作業フェーズを、実際に行う作業のレベルまで細分化します。

洗い出した作業の1つが複雑で長期間にわたる場合は、さらに小さな部分作業に分割します。

この、大きな単位をステップを追って細分化するプロセスが、WBSのBreakdown(ブレークダウン)です。

ブレークダウンを行う際は、分割した作業が、分割対象の要件を漏れなく・重複なく含むように洗い出します。

例として、製造業で機械製品を作る場合を想定しますと資材の準備や部品の組立、梱包などさまざまな工程があります。

次に、各工程を細分化します、組立工程であれば人材の手配や機械設備の整備、実際の組立作業などが含まれます。

こうして細分化することで、現実的な納期の設定が可能となり、洗い出した各作業項目は、作業の順番どおりにWBSに記入します。

作業の依存関係・優先順位明確にする

「○○作業が終わったら、その結果を受けて△△作業を行う」といった、依存関係と実施順序を明確にします。

各作業に、「先行作業」という項目欄を設け、作業を開始前に終わっていなければならない「依存性のある」作業を記載します。

その際、依存関係がなく、単独で実施可能な作業は「先行作業」を空欄、もしくは「依存作業なし」と記載しておきます。

依存関係のない作業は、スケジュールの隙間を埋め、メンバーの作業量をフラットに保つ重要な働きをしますので、後で分かるように明記しておきましょう。

タスクの構造化

次にレベルが似た作業同士をまとめてツリー構造になるように並べます。同じレベルのタスクをまとめ、その下にまた同レベルのタスクをまとめて階層化させていくことを構造化と呼びます。

タスクを構造化することで、作業の抜け漏れを防止する役割があります。

最後に工数見積や役割分担を行なった後はガントチャートでスケジュールを作成したのちに具体的な作業計画を立てていきます。

日程作成:スケジューリング

プロジェクト全体の期限、各作業の工数、確保できた人員、作業の依存関係・優先順位を加味し、各作業の「開始予定日」「終了予定日」を記入していきます。

この作業は、単に表上で編集するよりも、ガントチャートなどの可視化ツールを使用する方が便利です。

WBSの作成時のコツとポイント

WBSを作る手順は、他のプロジェクト管理ツールに比べるとシンプルです。しかし、いくつか注意したいポイントがあります。

タスクの洗い出し

大項目、中項目、小項目と順に細分化して漏れなく・重複なくタスクを洗い出します。

例として、製造業で機械製品を作る場合を想定しますと資材の準備や部品の組立、梱包などさまざまな工程があります。

次に、各工程を細分化します、組立工程であれば人材の手配や機械設備の整備、実際の組立作業などが含まれます。

こうして細分化することで、現実的な納期の設定が可能となり、洗い出した各作業項目は、作業の順番どおりにWBSに記入します。

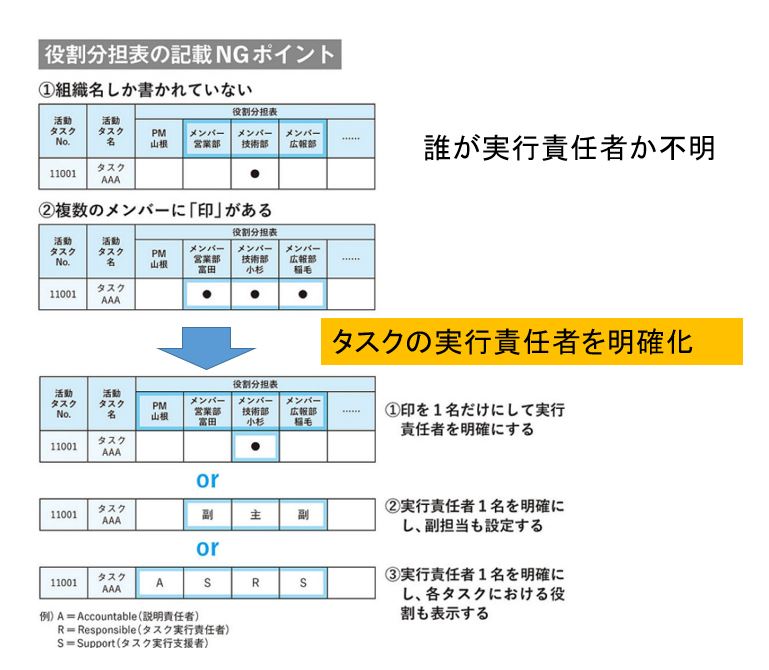

担当者の明確化

次に、各タスクの担当者を決定し、決めた担当者の名前は、縦軸の作業項目と並べて記載する。

担当者の決定時に注意しなければならないのが、負担を偏らせないことです。1つのプロジェクトにおいてバランスよく負担を分散させるのはもちろんですが、ほかのプロジェクトも考慮する必要があります。

ガントチャートの各タスクには、「誰が担当するのか」を明記します。これが「役割分担表」になります。

役割担当表には、いろいろな記載手法がありますが、最低限「主担当」を明示するようにしてください。「主担当」は極力1名にし、担当者名を名前で記載しましょう。タスク実行時の責任の所在が明確になります。

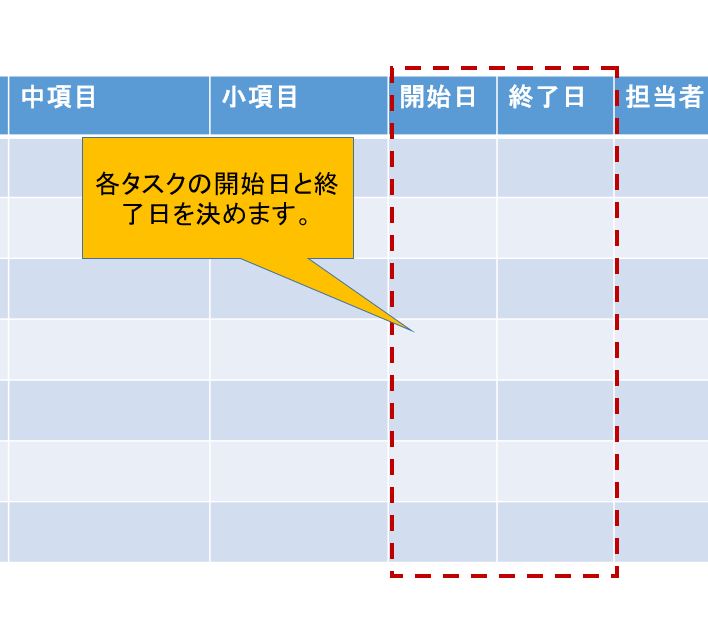

開始日&終了日

次に各タスクの開始日と終了日を決めます。横軸の単位は、日や月など、プロジェクトの規模に応じて適切なものを選びます。

このとき、タスクの期限にある程度の余裕を持たせます、余裕がなければトラブルが生じた際に対応が困難になります、しかし 不必要な余裕(バッファー)は不要です。

進捗状態

進捗状態

各タスクの進捗状態 完了、保留、対応中を記入します。

カラーリング

タスクの進捗状態による色分けで一目で分かるようにします、例えば完了なら灰色、対応中なら橙色で表示します。

スケジューリング時に「クリティカルパス」を配置

クリティカルパスとは、連続した一連の作業で、完了までの期間が一番長いタスクの事。

プロジェクトや、作業フェーズの期間は、クリティカルパスより短くすることはできません。多くの場合、人員を投入しても解決になりません。

ですので、スケジューリングを行う際は、まず最初に、クリティカルパスを配置しても期限を守れるかどうかを確認します。

関連記事:クリティカルパス

WBSテンプレートの作成方法

他のプロジェクト管理ツールと同様に、WBSもテンプレートをうまく利用することで、初期の立ち上げや設定を簡素化することができます。チームまたは会社がすでにテンプレートを持っている場合は、他のプロジェクトとの連携や、必要事項の漏れを生じさせないためにも、既存のテンプレートを使うと便利です。

■ WBSテンプレート作成前に準備すること

WBSを作成する前に、以下の準備をしておきましょう。

- プロジェクトの目的を明確にする

- 成果物(アウトプット)を定義する

- 必要な作業項目を洗い出す

- チームメンバーの役割を把握する

これらの準備が整っていることで、スムーズにWBSテンプレートを作成できます。

■ WBSテンプレートの基本構成

WBSテンプレートは、以下のような要素で構成されます。

- WBSコード(番号)

- 作業名(タスク名)

- 担当者

- 予定開始日・終了日

- 作業工数(時間・日数)

- ステータス(未着手・進行中・完了)

ExcelやGoogleスプレッドシートを使えば、簡単にテンプレートを作成できます。

■ WBSテンプレートの作り方(手順)

それでは、実際にWBSテンプレートを作成する手順を紹介します。

① スプレッドシートを開く ExcelやGoogleスプレッドシートを用意しましょう。

② タイトル行を作成する 1行目に「WBSコード」「作業名」「担当者」「開始日」「終了日」「工数」「ステータス」などの列を設定します。

③ 作業を階層構造で入力 大項目から順に、中項目、小項目と作業を分解して入力します。 例:

- サイト制作 1.1 ヒアリング 1.2 ワイヤーフレーム作成 1.3 デザイン作成

④ 担当者や日付を入力 それぞれのタスクに対して、担当者とスケジュールを入力しましょう。

⑤ フィルターや色分けで視認性アップ 作業状況が一目で分かるよう、色分けやフィルター機能を活用すると便利です。

■ 無料で使えるWBSテンプレート例

初心者の方には、既存のテンプレートを活用するのもおすすめです。以下のようなサイトで無料テンプレートをダウンロードできます。

- マイクロソフト公式テンプレート集

- Googleテンプレートギャラリー

- フリーのプロジェクト管理ツール(Backlog、Trelloなど)

エクセル WBS テンプレート

WBSのエクセルテンプレートです、テンプレートには、工程、作業名、担当者、開始日(予定)、終了日(予定)、開始日(実績)、終了日(実績)、進捗、状況(ステータス)の項目があります。

WBSは、プロジェクトを効率的に進めるための強力なツールです。テンプレートを使ってWBSを作成すれば、作業の全体像を把握しやすくなり、チーム全体でスムーズに進行できるようになります。

まずはシンプルなテンプレートから始めて、自分のプロジェクトに合った形にカスタマイズしてみましょう。

WBS導入時の注意点と成功のためのポイント

WBS(Work Breakdown Structure)は、プロジェクトの効率化や可視化に非常に有効なツールですが、導入時に注意すべきポイントを押さえておかないと、かえって混乱の元になってしまうこともあります。この記事では、初心者の方がWBSを正しく導入し、プロジェクトを成功に導くためのポイントを分かりやすく解説します。

■ なぜWBSを導入するのか?

WBSの目的は、プロジェクトを小さな作業単位に分解することで全体像を明確にし、スケジュール・コスト・人員配置を効率的に管理できるようにすることです。

【メリット】

- 作業漏れを防ぐ

- チームの役割分担が明確になる

- 進捗状況の把握が容易になる

■ WBS導入時の注意点

- 分解しすぎないこと 作業を細かくしすぎると、かえって管理が煩雑になります。最適な粒度を意識しましょう。

- WBSを目的化しない WBSはあくまでプロジェクト管理の手段です。作ること自体が目的にならないように注意が必要です。

- チーム全体で共有する WBSは個人ではなくチーム全体で共有し、共通の理解を持つことが重要です。

- 変更への柔軟性を持つ プロジェクトが進行する中でWBSを見直すことも必要。固定化せず、適宜調整しましょう。

■ WBS成功のためのポイント

【1】目的とゴールを明確にする 最初にプロジェクトの最終目標を定義し、それに向かって必要な作業を逆算して構成しましょう。

【2】チームの意見を取り入れる 現場の意見を反映させたWBSは、実行性・納得感が高まり、プロジェクト成功率も上がります。

【3】タスクごとに責任者を決める 誰が何をするのかを明確にすることで、進捗が可視化され、責任の所在もはっきりします。

【4】適切なツールを活用する ExcelやスプレッドシートでもOKですが、BacklogやAsanaなどのツールを使うことで、より効率的に管理できます。

WBSは「使い方」がカギ

WBSはプロジェクト成功のための強力な武器ですが、「正しく使う」ことが何よりも大切です。目的を明確にし、チームと協力しながら、柔軟にWBSを運用していきましょう。

\まずは小さなプロジェクトでWBSを試してみよう!/

WBSの進化:最新のトレンドと技術

WBS(Work Breakdown Structure)は、プロジェクト管理に欠かせない基本ツールですが、時代とともに進化しています。WBSの最新トレンドとテクノロジーについて解説します。

■ WBSの進化:なぜ今、再注目されているのか?

近年の働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)により、WBSは単なる作業一覧表から、より高度な「プロジェクト可視化ツール」へと進化しています。

【背景】

- リモートワークの普及

- 多様なチーム構成(複数拠点、フリーランスなど)

- クラウド活用の一般化

■ 最新のWBSツールと技術

近年登場しているWBS関連ツールは、初心者でも直感的に使えるインターフェースと、チームでの共有に優れた機能が特徴です。

【注目ツール】

- Backlog:ガントチャート付きのWBS作成が可能。コメント機能でチーム内連携も◎

- Trello:カード型のタスク管理が可能。WBS的な使い方もできる

- Asana:プロジェクトをマルチビュー(リスト、ガント、ボード)で管理可能

これらのツールは、スマホアプリも用意されており、移動中でもタスク管理ができます。

■ 自動化とAIの導入が進むWBS管理

今後のWBSでは、AI技術による「自動タスク生成」や「リスク予測」などの機能が主流になると予想されています。

【注目の技術トレンド】

- AIによる作業時間の予測

- 過去のプロジェクトデータから最適なWBS構造を提案

- 音声入力やチャットボットによるWBSの更新

初心者でも扱えるように設計されたツールも増えており、「難しそう」と感じる必要はありません。

■ WBSは進化する管理ツール

WBSは、単なるスプレッドシートで作るものから、リアルタイムで更新・共有・予測できる先進的なツールへと進化しています。

今から始めるなら、最新のWBSツールを活用して、効率よくプロジェクトを進めましょう。

まとめ

WBSは会社が行なっているプロジェクトの全体を、細分化して明確にすることができるため、関係者全員で共通認識を持って業務が遂行できるようになります。

メールや口頭だけの指示では伝わりきらない可能性のある事柄でも、WBSを作れば見落とす心配もなくなります。

コメント