基本のOJTについてやり方、進め方、指導法、具体事例、OJTチェックシート等を図解にて解説、また、OJTトレナーになる為の参考資料もアップしています。

2024年版 簡単にわかりやすく OJTとは? ~教育、看護、介護、福祉、医療、ビジネス 具体事例

OJTの使い方の解説動画です。

おすすめ OJT BOOK

事例で学ぶOJT-先輩トレーナーが実践する効果的な育て方

3分で分かる! OJTとは? 概要解説

OJTとは、On the Job Trainingの略で、日本語では「職務遂行訓練」や「職場実習」などと呼ばれます。

OJTの特徴とメリット

- 実務を通して学ぶ: 実際の仕事を通して、知識やスキルを習得します。机上での学習だけでは得られない、実践的な能力を身につけることができます。

- 個別指導が可能: 上司や先輩がマンツーマンで指導できるため、個々のレベルや理解度に合わせて指導計画を立てることができます。

- 即戦力育成: 実際の業務に携わりながら学ぶため、早期に戦力として活躍できる人材を育成できます。

- 企業文化の浸透: 企業の文化や風土を肌で感じながら学ぶことができるため、組織への一体感を高めることができます。

OJTの目的

- 新入社員の早期戦力化: 新入社員がスムーズに業務に慣れ、早くから貢献できるようにします。

- 従業員のスキルアップ: 既存の従業員のスキルを向上させ、より高度な業務を任せられるようにします。

- 人材育成の効率化: 研修費用や時間を削減し、効率的に人材を育成します。

OJTの進め方

OJTを効果的に行うためには、以下のステップが重要です。

- 目標設定: 具体的な目標を設定し、何を習得させるのかを明確にします。

- 計画作成: 目標達成のために、具体的な指導計画を作成します。

- 指導の実施: 上司や先輩が、計画に基づいて指導を行います。

- 評価: 定期的に評価を行い、改善点があれば修正します。

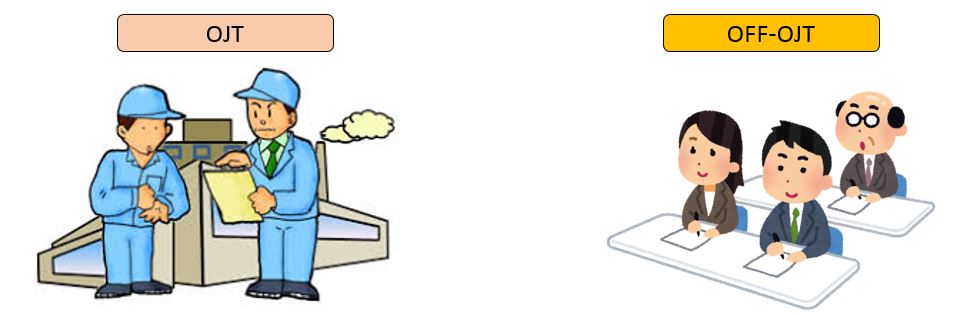

OJTとOFF-JTの違い

OJTとよく比較されるのがOFF-JTです。OFF-JTは、職場を離れて行う研修のことです。

| 項目 | OJT | OFF-JT |

|---|---|---|

| 場所 | 職場内 | 職場外 |

| 内容 | 実務を通して学ぶ | 座学、ロールプレイングなど |

| 目的 | 実践的なスキル習得、組織への適応 | 知識習得、意識改革 |

OJTとは、On the Job Trainingの略で、日本語では「職務遂行訓練」や「職場実習」などと呼ばれます。

OJTの特徴とメリット

- 実務を通して学ぶ: 実際の仕事を通して、知識やスキルを習得します。机上での学習だけでは得られない、実践的な能力を身につけることができます。

- 個別指導が可能: 上司や先輩がマンツーマンで指導できるため、個々のレベルや理解度に合わせて指導計画を立てることができます。

- 即戦力育成: 実際の業務に携わりながら学ぶため、早期に戦力として活躍できる人材を育成できます。

- 企業文化の浸透: 企業の文化や風土を肌で感じながら学ぶことができるため、組織への一体感を高めることができます。

OJTの目的

- 新入社員の早期戦力化: 新入社員がスムーズに業務に慣れ、早くから貢献できるようにします。

- 従業員のスキルアップ: 既存の従業員のスキルを向上させ、より高度な業務を任せられるようにします。

- 人材育成の効率化: 研修費用や時間を削減し、効率的に人材を育成します。

OJTの進め方

OJTを効果的に行うためには、以下のステップが重要です。

- 目標設定: 具体的な目標を設定し、何を習得させるのかを明確にします。

- 計画作成: 目標達成のために、具体的な指導計画を作成します。

- 指導の実施: 上司や先輩が、計画に基づいて指導を行います。

- 評価: 定期的に評価を行い、改善点があれば修正します。

OJTとOFF-JTの違い

OJTとよく比較されるのがOFF-JTです。OFF-JTは、職場を離れて行う研修のことです。

| 項目 | OJT | OFF-JT |

|---|---|---|

| 場所 | 職場内 | 職場外 |

| 内容 | 実務を通して学ぶ | 座学、ロールプレイングなど |

| 目的 | 実践的なスキル習得、組織への適応 | 知識習得、意識改革 |

OJTの注意点

- 指導者の質: 指導者のスキルや経験が、OJTの成否を大きく左右します。

- 時間確保: 指導に十分な時間を確保することが重要です。

- 評価の客観性: 評価を客観的に行うための指標が必要です。

OJTとは?

On-the-Job Training、オン・ザ・ジョブ・トレーニングの事、つまり職場内教育。

職場で上司が部下に、先輩が後輩に、仕事をとおして知識や技能、態度などを教育・指導する現場教育。

その逆がOFF-OJT、職場外教育。一時適に職場を離れて知識や技能、態度などについて教育・指導を受けること。 特定の場所に何人かを集めて行う集合教育の形をとることが多い。

OJT 及びOFF-OJTは英語、中国語、スペイン語では下記のように表現される。

| 用語 | 日本語 | 英語 | 中国語(簡体) | スペイン語 |

|---|---|---|---|---|

| OJT | 職場内訓練 | On-the-Job Training (OJT) | 在岗培训 / 在职培训 | Capacitación en el trabajo (OJT) |

| OFF-OJT | 職場外訓練(集合研修など) | Off-the-Job Training (Off-OJT) | 脱产培训 / 岗外培训 | Capacitación fuera del trabajo (Off-OJT) |

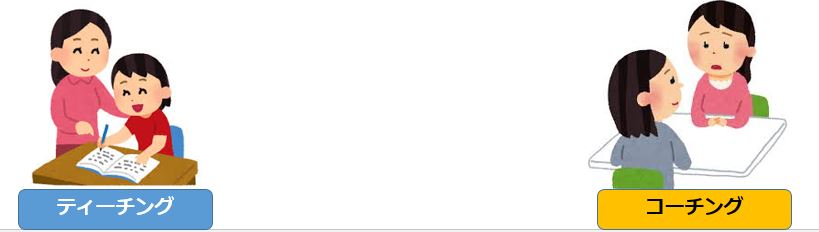

ティーチングとコーチングの違い

OJTではティーチングとコーチングが必要です。

ティーチングとは「自分が持っている知識、技術、経験などを相手に伝えること」つまり、教えることであります。

コーチングとは「ヒヤリング」を通して、相手自身から様々な考え方や行動の選択肢を引き出し、自発的な行動を起こすことを促す手法です。基本的に「教える」ことはしません。

OJTではティーチングとコーチングを上手に組み合わせて部下を指導、育成させます。

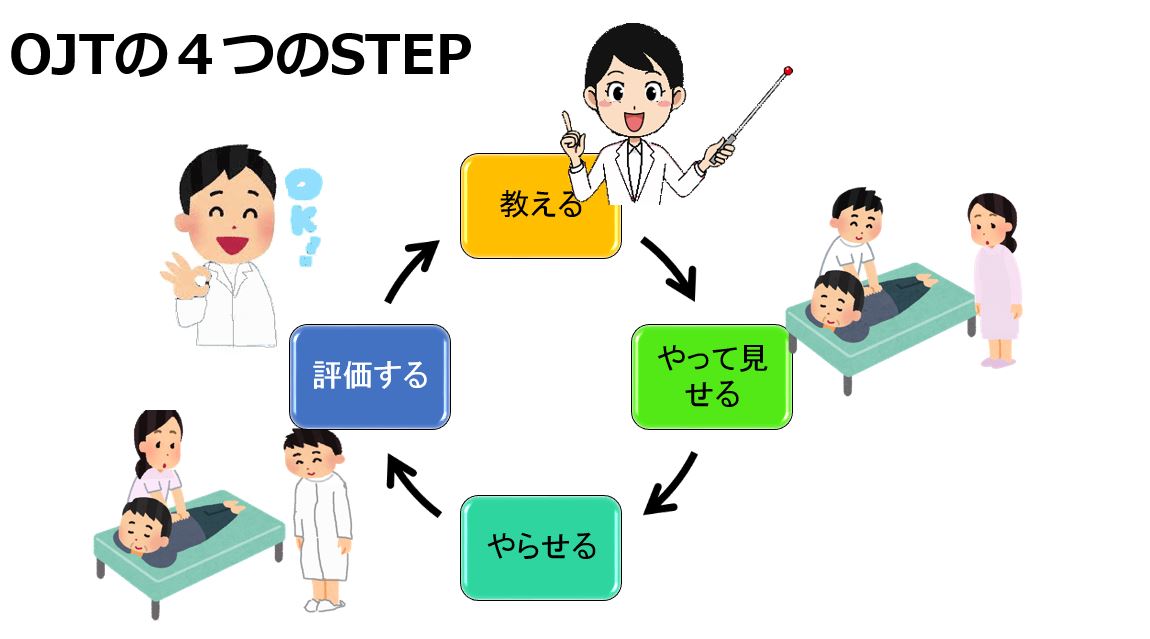

OJTのやり方

OJTの基本のやり方は、次の4つのSTEPです。

例えばOA機器の操作法を指導する場合には、最初に管理者が教え、やってみせ部下にやらせてみるというように、必要に応じて各要素を意識して方法のなかに組み込んで行なうことが大切である。

①教 え る:

口頭で内容を説明して理解させる方法で、仕事を指示する際に詳しくやり方を説明したり、コーヒータイムに仕事に対する姿勢等を部下に説諭したりすることである。

②実演してやってみせる:

管理者が実際に仕事等をやってみせ、それを部下に実演して見せる方法で、会議に連れていって管理者が説明しているところを見せるといったことがある。

③実際にやらせてみる:

部下に実際に仕事等を行なわせてみる方法で、OA機器を実際に操作させてみる、会議で自分の代わりに説明させてみるというたことがある。

④仕事を評価する(ほめる、叱る):

やらせてみた仕事の評価をする、上手にできた場合は褒めて仕事に対するモチベーションを上げさせる、反対にうまく出来なかった場合は叱らないで再度、指導を行う。

*部下ができない責任は教え方が不味いのです、その原因を調査し、改善するのは監督者の仕事です!!

得てして名プレヤーは名コーチ―になれない!!

上手な人ほど初心者の気持ちが理解しにくくて教えることに向かない、自分ができることと教えることは全くの別物です。

OJT Step1 教える~口頭説明

教えることは主として口で行なうことから、いつでも行なえ、機会を逃さないというメリットがある。しかし、一方的な説明だけでは部下に理解させることが困難になったり、抽象的な頭の中だけの理解に終わる可能性がある。効果的に教えるためには、次の点に注意することが大切である。

【部下の成熟度に応じて】

仕事にも慣れ、知識も豊富な部下に細かく教えたりすれば、「くどい」「信用してくれない」といったことで嫌がられる。仕事に慣れない、知識もない、例えば新入社員のような部下に大まかに教えただけで初めての仕事をやらせても戸惑うだけである。

教え方は、部下の能力や意欲の成熟度に応じて、初めは細かくていねいに教え、成熟してくるに伴って、大まかな方向だけを示す教え方をとることが大切である。

【他の要素も活用して】

OA機器の操作といった技能、口頭や文書による表現力、来客に対する応対といった態度等 について単に囗で説明しただけでは修得できない。やってみせて、やらせてみるといった他の要素も組み込むことによって初めて本人が納得し身体で覚えられる。このようなものについては`教える以外の要素も入れ込むことによって部下の能力の開発を図ることが大切である。

【教える前の準備】

①リラックスさせ、心をひらかせる。

②興味をもたせる、関心をいだかせる。

【教え方の原則】

教えるにあたってはただやみくもに説明しても理解されない、次の原則に配慮して教えることが効果的である。

① 簡単な内容から複雑な内容へという流れで説明する。

② 原理原則から応用、実践へという流れで説明する。

③ 体系立て、順序立てて説明する。

④ 抽象的な説明だけでなく、具体例も入れて説明する。

⑤相手の反応を確かめながら反復、継続する。

【WHYを用いる】

効果的に説明するためには5WIHを念頭に説明を行う、特にWHYを多く説明し、なぜその作業が必要か、その目的を説明し、モチベーション(動機)を高める。

【質問を促す】

管理者が一方的に教えるだけでは、部下が内容を本当に理解しているかどうかはわから

ない。思い違い、聞き忘れ、早呑み込みといったことで、理解されなかったり、誤解され

たりすることもある。

そのような事態を避けるためには、部下に考えさせて、質問させるとよいといわれてい

る。とくに、態度の変容や能力の修得をねらいとする場合には、管理者が質問して部下に

考えさせ、部下自身の力で正解へと導けるように手助けするとよい。

OJT Step2 やって見せる~模範訓練

【目的】

仕事の進め方ややり方の中には、囗でいくら説明されても理解できないものもある。具体的な状況がわからないままに抽象的に説明されても、説明内容がスムーズに頭の中に入ってこないからである。

OA機器の使用法を囗だけで説明されても、機器を見なければ理解は進まない、「百聞は一見に如かず」の例え通り、やっているところを見せることは、部下に対してやり方の手本を示す効果がある。

さらに、率先垂範という言葉もある。管理者がまずやってみせるという意味である。部下ができないと思っていることを管理者がまず行なってみせて、尻込みしたり気後れしたりしている部下にも同じことを行なわせるという方法である。

他人に変わって欲しければ、自ら率先して変化の原動力となるべきだ。

マハトマ・ガンジー

【内 容】

やってみせることによって、部下に向上することが期待できる能力としては、’例えば次のものがある。

①機械の操作といった技術や技能

②責任感、忍耐力といった仕事に必要な能力

③電話の応対といった接遇態度

④プロとして仕事を行なう職業人意識

⑤喫煙場所の遵守といった規律の保持

⑥仕事に関連した人生観や価値観

このようなものは、いくら囗で説明してもなかなか部下に理解されない。管理者自身が行なってみせ、率先垂範することによって初めて部下も理解し、同じような行動をとることが期待できるようになる。

【方 法】

やってみせる方法には、次のような方法がある。

①特別に機会を設けて行なう方法

OA機器の操作法のマニュアルだけを使って、機器を目の前に置かないでいくら説明しても理解は進まない。電話や来客の応対法についても同じである。

このようなものを教える場合には、囗で説明するほかに、特別に指導する機会を設け、

やってみせて具体的に理解させることが大切である、技能、態度、行動など目に見えることを具体的に教えるときに有効です。

②日常的に模範を示して行なう方法

来客に対する正しい応接法を教えても、管理者が日常の仕事のなかでその通りに行なっていないのでは、部下は教かった通りには行なわない。管理者を見習うからである。

さらに、仕事に対する責任感や忍耐力、部下や同僚に対する思いやり、プロ意識や人生観といったものは、一人ひとりが自分の長い人生をかけて形成してきたものだけに、教えられたからといって簡単に変革できるものでもない。

時間をかけてじっくりと染み込むように指導していく必要がある。そのためには、管理者

が日頃から指導する内容通りに行動し、それによって部下が次第に感化されていく、というように管理者による率先垂範が大切となる。

③現物、現場で見せる方法

イラスト、グラフ、写真、動画等の視覚的なモノを活用して教育を行う、『百聞は一見にしかず』の言葉、どおり自分の眼で見て確認することが重要です。

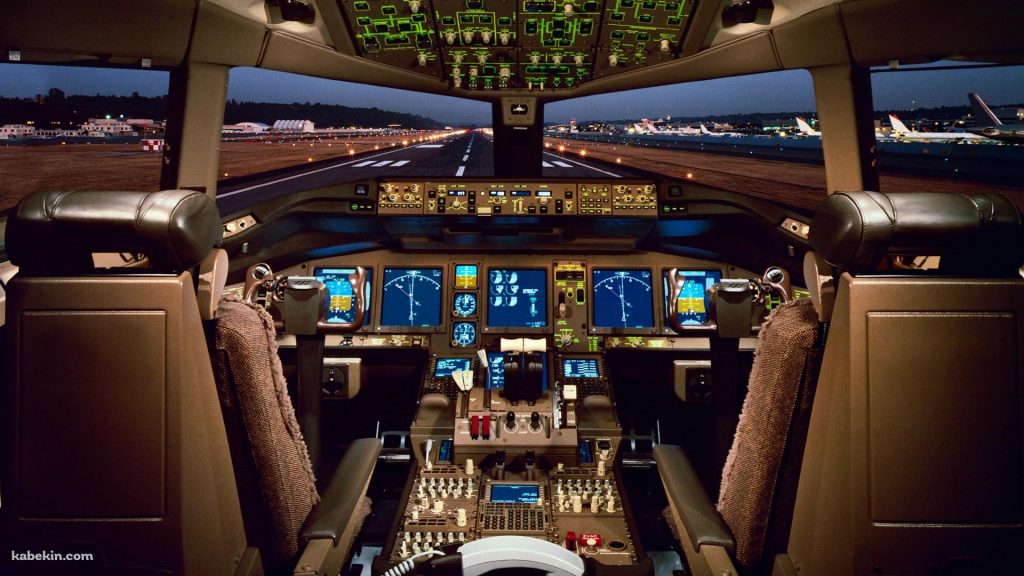

OJT Step3 やらせてみる~実地訓練

【目的】

お客さんがきたら『いらっしゃいませ』と大きな声で挨拶し、サッと傍に行くように」と教えても、なかなかその通りにはいかない。初めての者にとっては、恥ずかしさが先に立ってモジモジしてしまうからである。

教えられ、やってみせられても、なかなか実践できるものではない。しかし、実践できなければ指導した意味はない。知識として知っているだけでは、仕事上の成果に結びつかないからである。

教えたことを実践できるようにするためには、部下に実際に行なわせてみることである。そのためには、仕事の実際の場に部下を直面させ、部下自身に仕事を通して試行錯誤させて身体で覚えさせることである。

実地訓練は正しいやり方を最初に指導し、その後、反復訓練をさせながら適切な助言と相談を伴った指導を継続することが大切です。

実際に体験、経験が難しい消火訓練等の訓練の場合は疑似体験、演習、事例研究、役割演技等のシュミレーションが役に立ちます。

最近では飛行機のフライトシミュレーションのように現場の作業、仕事を効率的に教育させることが可能なパソコンを使用した図上シュミレーション訓練ソフトも使用されています。

OJT Step4 評価する

最期のステップは覚えた作業の確認をして、良くできた場合は褒めます。

逆にうまくできなかった場合は叱るのではなく、うまくできなかったポイントを説明し、その原因をヒヤリングしながら上手にできるまで繰り返し、教えます。

複雑な作業は習熟を必要とする場合があります、また人によっては習熟度も違います、拙速にならず、丁寧に指導すればかならず、教えることができます。

「ほめる」ポイント

①具体的に、事実をほめる:

抽象的に一般的にほめられても真実味がない。

②価値を説明してほめる:

ほめたことが、いかに有益なことかを一言述べる。

③なるべく人前でほめる:

本人だけを前にしてほめるよりも、はるかに大きな効果がある、本人の自尊心も高まり、周りの者も動機付けられる。

④時には他人を通してほめてみる:

直接にいうより、効果は2倍となる。

⑤心から確信をもってほめる:

ひやかし半分や、相手から目をそらしてほめても逆効果になる。心を込めて、感情豊かにほめる。

「叱る」ポイント

①勇気をもって叱る:

部下のあやまちを堂々と叱ることは、上司の勇気と誠実さの表れである。キッパリした態度で叱るには、妥協やためらいの気持ちをまず捨ててかかること。

②冷静に叱る:

怒りと叱りは違う。感情を抑えて静かに、しかも明るく、目線を合わせて叱る。

③事実を叱る。:

問題となる事象を確認し(相手に認めさせ)、その事実を叱る。抽象的に、感情的に叱ると余計なことまで言ってしまう。

④簡潔明瞭に叱る:

要点を押さえて、できるだけ短期間に叱る。 くどくどと説教したり理由を問題にしていると部下の反省は得にくくなる。

⑤公平に叱る、ルール違反は人前で叱る:

皆が「もっともだ」と思うような内容とタイミングをとらえて叱る。

ルール違反は、人前であっても叱ることが公平さ、一規律づくりに必要。

OJTの効果を高める!

更にOJTの質を向上させるためには”権限を委譲”し、任せて、自らが考えるようにする事が必要である。

「権限の委譲」~任せるが放置しない!

権限の委譲とは、管理者が自分の仕事を部下に委ねて行なわせることである。部下が自分の仕事について十分に処理できるようになると、次に管理者の仕事について部下にその処理を委ね、最終的には管理者の代行者として育成していくことが期待されてくる、決して放置することではありません。

【効 果】

①部下に権限を委譲することによって、次のような効果が生まれることが期待できる。

これまで管理者が処理してきた仕事を委ねることによって、部下は管理者から信頼されて

いるという気持ちになり、それが自信となって仕事を意欲的に行なうようになる。

②管理者が担当している仕事という、部下にとっては高度な仕事を担当させることによって、その処理過程で自分の能力に不足を感じた場合には自己啓発に努めるようになる。

③管理者の仕事という高度な仕事を達成した場合には自信がつき、さらに高度な仕事にチャレンジしたいという意欲を持つようになる。

④管理者の病気や出張の場合であってむ、仕事を処理できる部下がいることになって、仕事の遂行に空白が生まれないようになる。

⑤管理者に時間的な余裕が生まれることで管理者はより重要な仕事に専念できるようになる。

【留意点】

権限の委譲にはこのような効果もあるが、問題もある。次のような点に注意して行なうことが大切である。

① 部下の能力を超えて権限を委譲した場合、失敗する確率が高まり失敗したときには部下が自信を失いかねない。部下の能力から見て、努力すれば達成できる範囲内で権限を委譲することが大切である。

② 委譲した仕事を部下が苦労して処理している姿を見ると管理者は囗を出したくなる。しかし、囗を出せば出すほど委譲したことにはならない、管理者はなるべく囗をはさまないようにすることが大切である。

③ 委譲した仕事の責任を部下だけに負わせたり、功績を管理者だけで独占したりすれば、部下は不満を持つ。「責任は自分に、功績は部下に」という気持ちが大切である。

自ら、考えさせる~やる気を向上

管理者が一方的に教え、やってみせ、やらせてみても、部下が内容を理解しているかどうかはわからない。部下が指導通りにやっていたとしても、ただ言われている通りにやっているだけかもしれず、本人が納得しているかどうかまではわからない。

部下が納得していないようでは、職場において実践するかどうかは疑わしい。部下が実践しなければ、管理者がOJTを行なった効果が生まれなかったことになり、教えた時間がムダになる。

現代は変化の時代であるづ仕事の内容や方法は時代の変化に合わせて変えていく必要がある。部下が管理者の指導してくれたことに固執しているだけでは時代の変化に対応できなくなる、部下に理解させ、納得させ、さらには時代の変化にも対応できるようにさせていくためには、部下自身に考えさせることが大切である。そのためには、部下に質問したり、部下から質問させて、OJTの効果を高める!

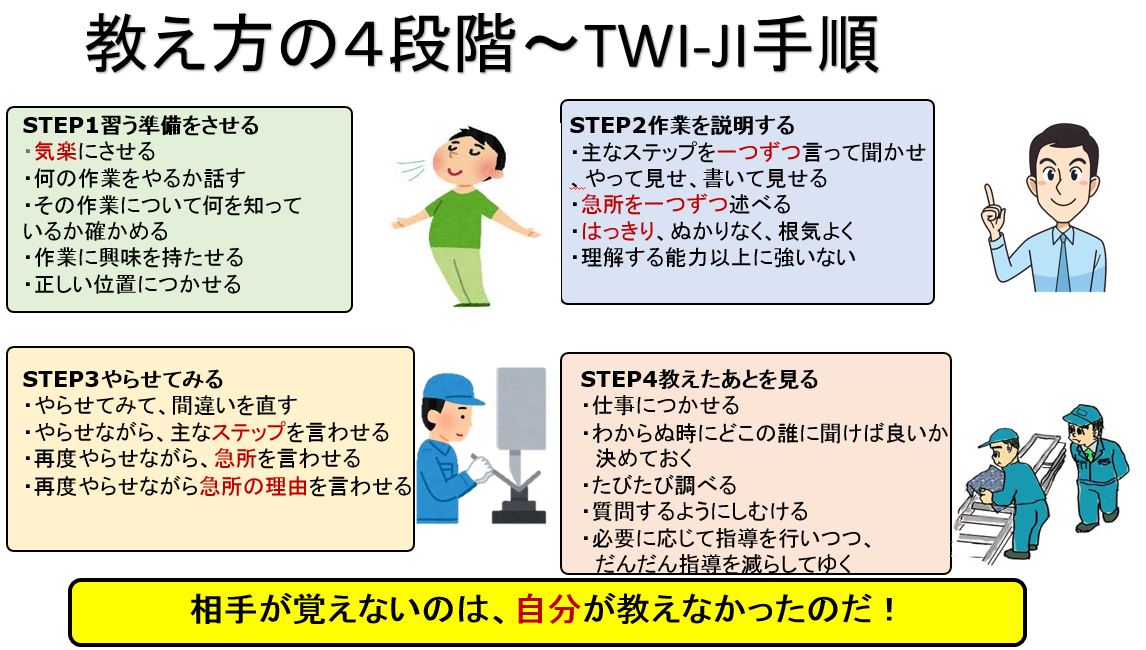

TWI研修の教え方 4段階~電気コード結び

TWI研修は、TWIとはTraining(訓練)within industry(企業内の)for supervisors(監督者のための)の頭文字をとったものである。

TWI研修は、OJT(On-the-Job Training)が元になっている。

特に4段階法により整理されたTWI-JIの手順『電気コード結び』は有名であり、作業の教え方の基本となっている。

手順『電気コード結びの教え方』の内容は、まず、初めに指導者が「電気コード結び」という作業のやり方を『無言でやって見せる』が受講者がそれをやってみるとほとんどの人が正しく出来ない。

次に指導者が4段階法により整理されたTWI-JIの手順に従い「電気コード結び」を教える。そしてさらにその受講者が他の受講者に、「電気コード結び」を教えるための作業分解の手順を学び,実演するというものである。 電気コード結びという作業をテーマにして、正しい手順での仕事の教え方について学び,受講者は「相手が覚えていないのは自分が教えなかったのだ」の意味を経験する。

第1段階-習う準備をさせる ~電気コード結び

「なぜ第一段階の必要があるのか?」

作業を他人に教える場合、準備段階が極めて重要です。

ポイント1:リラックさせる。

作業を指導するときは、部下の気持を考慮して、指導に当たってください。特に、新入社員を教えるときには楽な気持ちで仕事に向かえる環境を作ることが大事です。

ポイント2:作業の目的を話す。

指導にあたっては、作業名と目的を大きな声でユックリ、説明してください。指導を受ける側は、これから何をどういう作業を習得するのかについて受け入れ態勢ができ、覚えやすくなります。

ポイント3:その作業について知っているどうか確認する。

教える作業に対して、作業者がどれぐらいの知識を持っているのかを確認し、そのレベルに合わせて説明します。

ポイント4:作業を覚えたい気持ちにさせる。

作業の重要性をしっかり説明します。簡単な作業であっても品質低下に直結する事を伝えます。

ポイント5:指導しやすい位置を決めます。

指導者が作業の動作をはっきり見せられるようにし、見間違えされないように注意を要します。

第2段階-作業を説明する

「ステップ毎に急所を強調して、ハッキリ説明する!」

ポイント1:ステップ毎に説明し、やって見せる。

ステップの順を数字化すると教えやすく、また作業者に覚えやすく、忘れにくくなります。(騒音が大きい職場なら小さなホワイトボード等に書いて見せます)

ポイント2:重要な箇所を強調する。

各ステップの急所を説明します。すなわち従業員は作業のステップが分かるだけでは不十分で、急所を理解させることが大切です。そうすることにより、従業員が急所の重要性を知ります。

ポイント3:はっきり、合計3回

次は、急所の理由を言いながらやって見せます。

従業員に、なぜこれは急所なのか、なぜこれを守らなければならないかの理由をしっかり、丁寧に説明します。

どんな簡単な作業でも(主なステップ、急所、急所の理由)合計3回を教えること!

ポイント4:理解する能力以上に強いない

人間の理解力には個人差があるので「大丈夫だね」などの断定的な表現はせずに、教えたあとは必ず「不明なところありませんか?」と作業に関する質問させる雰囲気を作ります。

第3段階-やらせる

作業員が「わかった」といっても必ず教えた内容(急所、急所の理由)をすべて確認します。

ポイント1:黙ってやらせる

1回目は、黙って作業者にやらせます。全体的に主なステップ、守るべき動作、位置などが正確にできているか目でチェックします。不適切な動作があればすぐに直します。

ポイント2:やらせながら、作業を説明させる。

2回目は作業者に、教えた主な作業内容をステップ毎に説明させながらやらせます。指導者は動作と同時に説明が合っているか確認します。

すなわち、作業ができたとしても、十分に理解されたかどうかが判断できないので説明させます。

ポイント3:もう一度やらせながら、急所を言わせます。

3回目は作業者に、教えた主な急所を説明されながら確認します。すなわち、作業順の動作が正しくできたとしても急所がどこにあるのか、作業員の頭の中にしっかり覚えているかどうか、指導者が動作を見るだけでは判断できないので、言わせて判断します。

ポイント4:完全に理解できるまで繰り返します。

4回目は作業者に、再度、教えた主な急所の理由を説明させながら、やらせて確認します。

最期の確認、テストです。これが不十分ですと作業者は間違って作業を繰り返しますので

確実に確認しOKならば「よくできた!合格だ」と言って、褒めてます。

最低でも作業者にやらせてのは合計4回です。

第4段階-教えたあとをフォローする

指導者としては、フォローも非常に重要です。時間がかかっても、作業者がミスなく作業できたら、手直し、返品などのムダが省けます。

ポイント1:仕事に従事させる。

仕事をさせる最初の業務指示は明確にし、できるだけあいまい指示をなくします。新しい作業に向かう新人に対して目標がはっきり分かることが必要です。また、あいまいな指示をすると不安につながります。

ポイント2:わからぬときに聞く人を決めておく

十分教えたとしても、作業中にいかなる問題が起こるか分かりません。

「問題があったら○○さんに連絡ください」と、連絡する人を指名してあげます。

ポイント3:こまめに確認する、放置しない!

合格と判断しても、相手は作業の新人ですから、こまめに現場へチェックしにいくことを伝え、約束時間帯に行ってあげます。

ポイント4:質問するように雰囲気をつくる

質問に来たら嫌な顔をしたり、忙しそうな素振を見せたりしたら2度と聞きに来ません。むしろ「よくぞ聞きに来てくれた」と歓迎してください。

ポイント5:だんだん指導を減らしていくが放置しない!

習熟度が上がるにしたがって、チェック回数を減らしていきますが、「作業品質が要求通りにできるようになったのでチェックを減らすよ」と、理由をはっきりと伝えます。

「相手が覚えていないのは、自分が教えなかったのだ!」 この自覚を常に意識せよ!

仕事を教える際に下図のようなカードを準備して教え方のミスがないようにしてください。

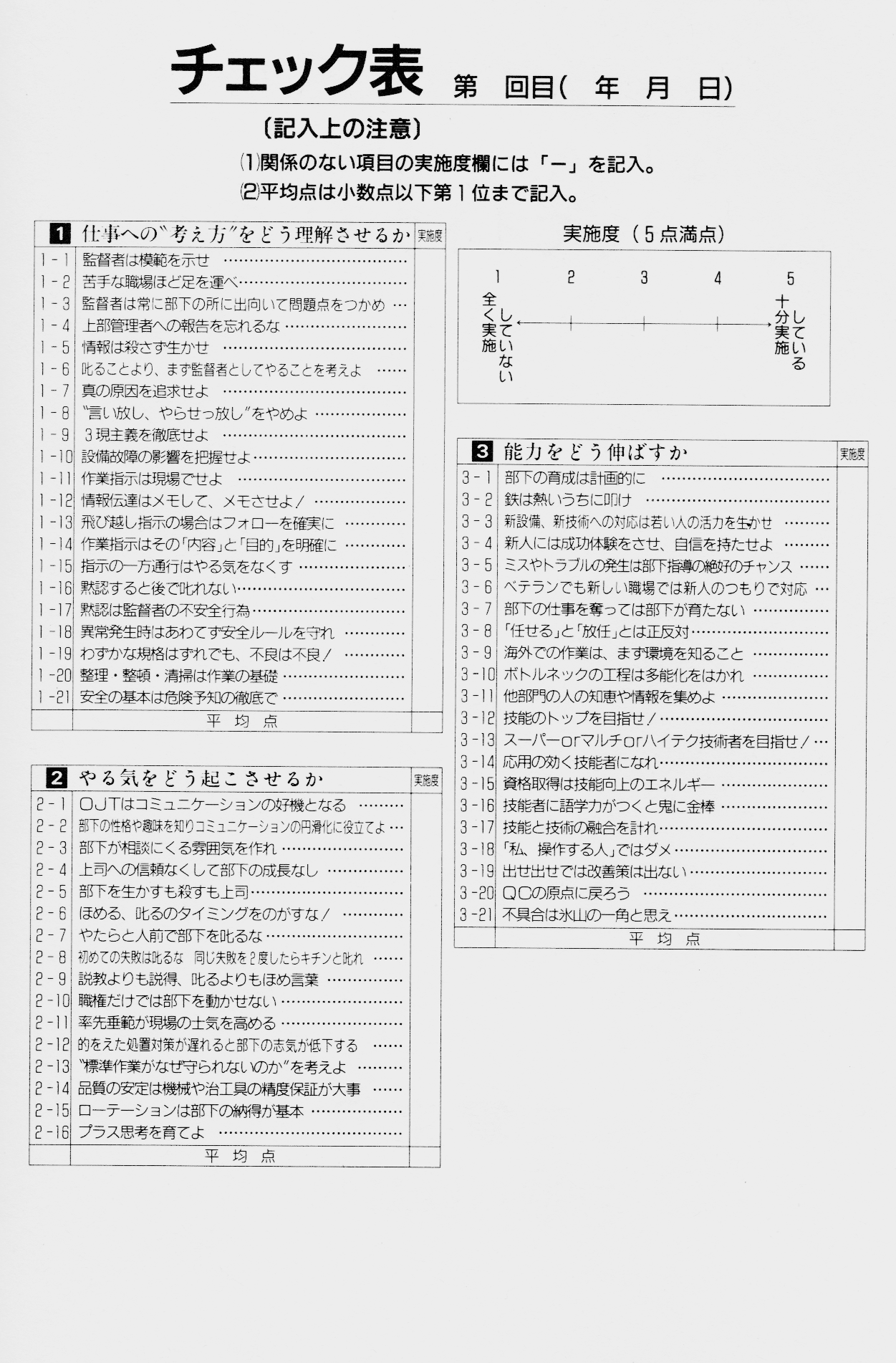

OJT チェックシート

OJTの活動の推進度合いを確認する為に下記のようなOJT チェックシートを用いて現状把握して、数値化して今後のOJT活動に活用します。

動画 教え方の4段階~「もやい結び」作業(TWI-JI手順)

OJTの心理学~能力開発のポイント

能力開発は自らが能力向上を図り、人間として成長したいという内発的動機が主体となります、管理者はこの内発的動機を喚起させ、かつ持続させるような能力発揮の場、仕事の条件を作り出すことが大切です。そのための基本となるのは、人間についての知識と人間の行動を取り扱う技術です。

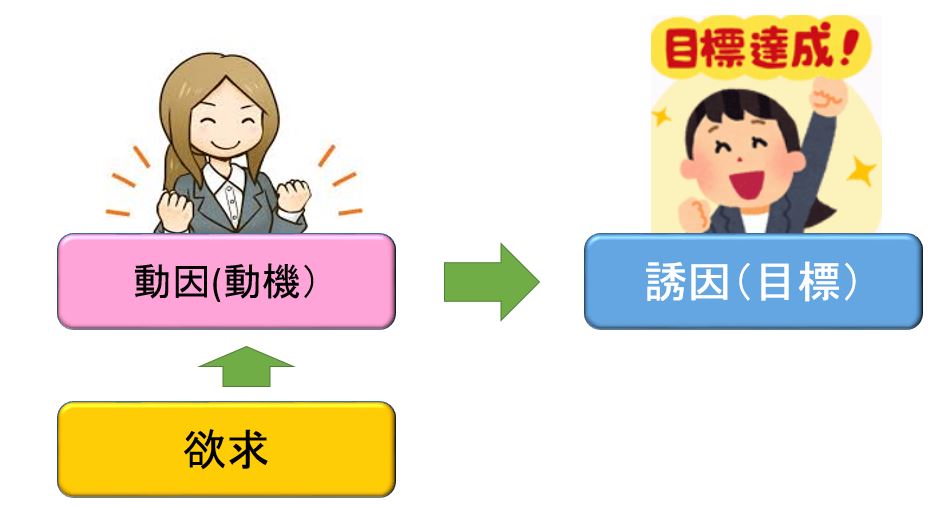

動機付け(モチベーション)は「ある人間に仕事をしたいという意欲を持たせ、その仕事を熱心にやり遂げさせること」と定義され、部下指導を効果的に推進する上で核心となる考え方です。

人間の欲求充足とモチベーション要因

動機は設定された目標に向って、たとえどんな障害があろうとも必ず達成したいという強烈な欲求から生まれてきます。

動機付けの方法は、動機付けられる人によってそれぞれ異なります。すなわち、その人の資質や性格、もっている望み、地位、年齢などの多く要素によって動機(意欲)の強さや思考が変化するからです。

今日の組織や職場において、人を積極的な行動に駆り立てる動因は、承認や自尊心、自己実現への欲求にあることは明らかです。

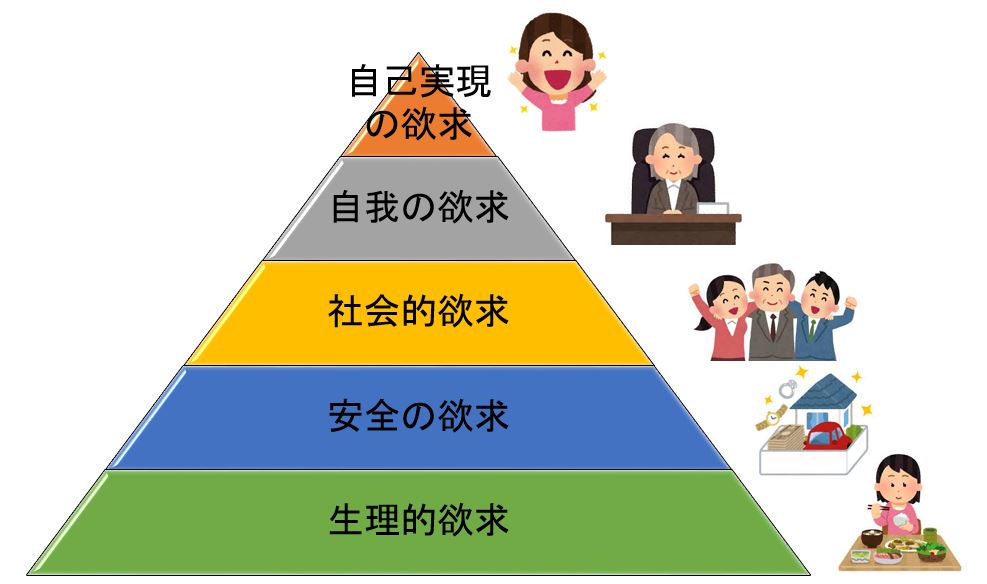

ここでは動機付けの考え方について、今日において主流をなしている「マズローの欲求段階説」と「ハーツバーグの動機付け理論」を紹介します。マズロー、ハーツバークは人間の行動を研究するアメリカの行動科学者でその考え方はマネジメント理論全般においても大きな彰響力を持っています。

マズローの欲求段階説

マズローの欲求段階説は、人間の欲求は5段階の階層を形成しており低次の欲求が充足しない限り、より高次の欲求は喚起されないと述べています。

生理的欲求 : 衣食住への欲求、休息や安眠の欲求、性欲など人間の生命を維持していく上での基本的欲求。

安全の欲求 : 危険や脅迫から身を守ろうとする欲求、安心して暮らしていきたいという欲求、財産や仕事を維持していたいという欲求などで安心安定を求めるものが含まれる。

社会的欲求 : 仲間を持ちたい、仲良く暮らしたいという欲求や、さらに集団の中で自分の気持ちを確かめてみたい、仲間として受け入れてもらいたい、友情や愛情を示し合いたいなどの欲求。

自我の欲求 :一つは承認の欲求で、他人から認められたい、地位を高めたい、尊敬されたいなどの欲求。もう一つは自尊心の欲求で、自分の考えを主張したい、自律的にやりたい、有能感を持ちたいなどの欲求。

自己実現の欲求 : むずかしい仕事を成し遂げてみたい、より意義のある仕事をしたい、能力を試してみたい、などの充実感、満足感を求める欲求が含まれる。

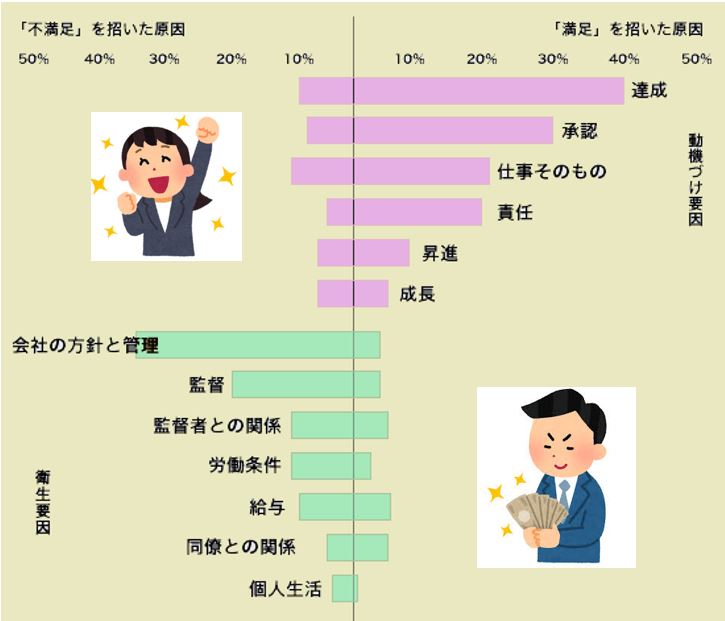

ハーツバーグの動機付け・衛生理論

パーツパークの動機付け・衛生理論は、従来の動機付け理論が不満を解消させれば“やる気”が起こると主張していたことに対し、この理論は「動機付け要因、つまり行動の動因とは2つの欲求にもとづく」と述べていることに特徴があります。

ハーズバーグの主張は、二つの要因から人の満足・不満足を分析することから、二要因理論とも呼ばれる。

第1の要因は、動機付け要因と呼ばれるもので、仕事、目標の達成、達成の承認、やりがいのある仕事、責任の増大、成長などがあります。

仕事の満足に関わるのは、「達成すること」「承認されること」「仕事そのもの」「責任」「昇進」など。これらが満たされると満足感を覚えるが、欠けていても職務不満足を引き起こすわけではない。動機付け要因は、マズローの欲求段階説でいうと「自己実現欲求」「自尊欲求」さらに「社会的欲求」の一部に該当する欲求を満たすものとなっている。

第2の要因は、衛生要因といわれ、主に会社の政策や管理、作業条件、対人関係、金銭、安定などの欲求で、それぞれ満たされると不満感は一時的に防止されるが、だからとい

って満足感をもたらす効果はありません。

仕事の不満足に関わるのは「会社の政策と管理方式」「監督」「給与」「対人関係」「作業条件」など。これらが不足すると職務不満足を引き起こす。しかし、満たしたからといっても満足感、充足感につながるわけではない。単に不満足を予防する意味しか持たないという、衛生要因は、マズローの欲求段階説でいうと、「生理的欲求」「安全・安定欲求」と「社会的欲求」の一部の欲求を満たすものとなっている。

下図はアメリカ企業の結果です。日本の企業でも同様な調査が幾つかの企業で行われましたが、ほぼ同じような調査結果になっています。

これらの結果から、パーツパークの動機付け・衛生論は、アメリカ、日本の企業ということに関わりなく”人間”という視点での「何がやる気を起こさせるか」を示しているといえます。

したがって、個々人の持っている欲求の違い、度合(動機の強さ)に応じた動機付けの手段を考えることが大切です。

OJT教育手法の特徴と適用方法

OJT(On-the-Job Training:職場内訓練)は、実際の業務を通じて知識やスキルを習得させる教育手法です。以下に、OJT教育手法の特徴と適用方法を整理してご説明します。

【OJTの特徴】

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 実務中心 | 現場での業務を通じて実践的なスキルを習得できる。即戦力育成に効果的。 |

| 個別対応 | 教育担当者が個々の能力や習熟度に応じて指導できる。 |

| 即時フィードバック | 作業中にすぐに指導・修正できるため、学習効果が高い。 |

| コスト効率が良い | 特別な設備や外部講師を必要とせず、日常業務の中で実施可能。 |

| 組織文化の共有 | 実務を通じて、企業文化や価値観も自然に身につけさせることができる。 |

【OJTの適用方法】

1. 計画の策定

-

目的、対象者、期間、評価方法を明確化。

-

必要なスキルリストや教育プログラムを事前に準備。

2. 教育担当者(トレーナー)の選定と研修

-

トレーナーには技術力だけでなく、指導力・コミュニケーション力が必要。

-

トレーナー向けに「教え方」の研修を行うと効果的。

3. OJT実施ステップ(4段階職業指導法)

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① 説明(Instruction) | 作業の目的・手順・注意点をわかりやすく伝える |

| ② 模範(Demonstration) | トレーナーが実際に作業を見せる |

| ③ 実施(Trial) | 教育対象者が実際に作業し、トレーナーがサポート |

| ④ フォローアップ(Check & Feedback) | 結果を確認し、必要に応じて修正や追加指導を行う |

4. 評価と記録

-

習得状況を定期的にチェックし、記録を残す。

-

成長を「見える化」することで、本人のモチベーション向上にもつながる。

5. 振り返りと改善

-

定期的にOJTの内容を見直し、改善点を反映する。

-

フィードバックをもとに教育プランを進化させていく。

【OJTに適した場面】

-

新入社員・中途社員の早期戦力化

-

現場スキルが重視される職種(製造・介護・販売など)

-

職場文化や社内手順の理解が重要な業務

OJTの実施における指導とコミュニケーション

OJT(On-the-Job Training)を効果的に行うためには、指導の質とコミュニケーション力が重要です。以下にそのポイントを整理します。

OJTにおける「指導」のポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目標を明確にする | 何を習得すべきかを具体的に示す(例:1週間で〇〇作業を独力でできるようにする) |

| 段階的に教える | 一度に多く教えすぎず、習熟度に応じてステップを踏ませる |

| 「やって見せる」指導 | 作業のコツや注意点を見える化しながら実演 |

| フィードバックを迅速に | 良い点・改善点をその場で伝える(タイムリーな指摘) |

| 成功体験を積ませる | 小さな達成でもしっかり認めることで自信を育てる |

OJTにおける「コミュニケーション」の工夫

| 工夫点 | 解説 |

|---|---|

| 傾聴を意識する | 教えるだけでなく、相手の話や不安・疑問を丁寧に聞く |

| 安心感のある雰囲気づくり | ミスを責めず、学べるチャンスとして受け止める姿勢 |

| 質問しやすい関係性の構築 | 日常的な声かけや雑談も交えて、心理的安全性を確保 |

| 定期的な振り返りの対話 | 週1回などで習熟度や悩みを共有し合う時間を設ける |

| 相手のレベルに応じた言葉選び | 専門用語や略語の使用を控え、わかりやすい表現を心がける |

*効果的なOJTのために

-

「教える力」+「人間関係構築力」=OJTの成否を左右する

-

教える側は“上司”ではなく“育成パートナー”という意識を持つことが鍵

-

「言った・教えた」ではなく、「伝わった・できるようになった」ことがゴール

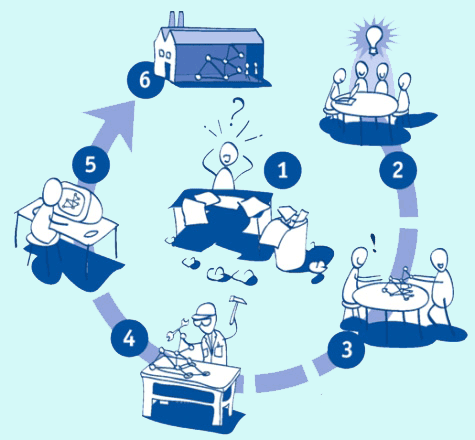

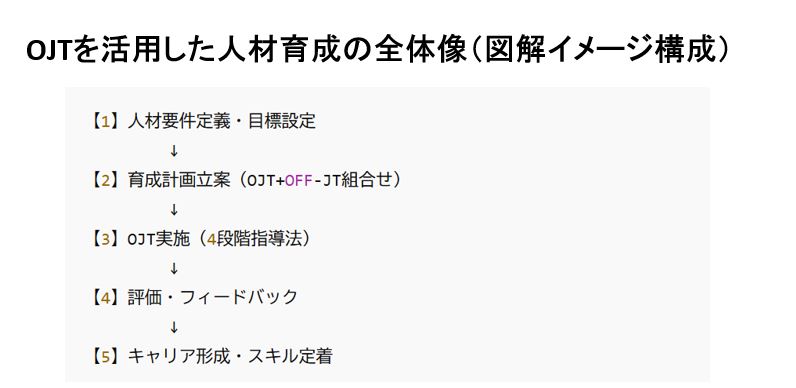

OJTを活用した人材育成の全体像(図解イメージ構成)

OJTを活用した人材育成の全体像は、単なる「現場教育」ではなく、計画的・段階的に成長を支援する育成プロセスです。以下に、OJTを中心とした人材育成の全体像を【図解風の構成】+【表形式】で整理します。

各ステップの内容

| ステップ | 内容 | 関連する取り組み |

|---|---|---|

| ① 人材要件定義 | 必要なスキル・態度・知識を明確にする | 職務分析、コンピテンシー設計 |

| ② 育成計画立案 | いつ・何を・どう教えるかを設計 | OJTスケジュール、担当者決定、OFF-JTとの連携 |

| ③ OJT実施 | 実務を通じて指導・習得 | 4段階指導法(説明→模範→実施→フィードバック)、観察と記録 |

| ④ 評価・フィードバック | 習得度合いをチェックし改善支援 | 面談、成果シート、本人・指導者のレビュー |

| ⑤ キャリア形成支援 | 習得内容の定着と将来のスキル展望へ | 配属転換、専門スキル研修、昇格育成計画 |

効果を高める仕組み

| 分類 | 具体策 |

|---|---|

| 制度面 | トレーナー制度、OJT記録シート、評価制度との連動 |

| ツール面 | チェックリスト、マニュアル、教育動画 |

| 文化面 | 教える風土づくり、挑戦と失敗を認める文化 |

ポイントまとめ

-

OJTは育成プロセスの中核であり、単発ではなく計画的に活用することが重要

-

OJTは現場力の伝承だけでなく、若手の定着・戦力化・自律化にもつながる

-

評価やフィードバックを通じてキャリア開発と連動させることで長期的な育成が可能

OJTにおける教育のデメリットとその対策

OJT(On-the-Job Training:職場内訓練)は、実務を通じてスキルを習得する実践的な教育方法ですが、いくつかのデメリットも存在します。以下に主なデメリットとその対策を整理しました。

OJTの主なデメリットとその対策

| デメリット | 内容 | 対策 |

|---|---|---|

| 指導者の質に左右される | 指導者が未熟だと誤った知識や態度が伝わる可能性がある | 指導者向け研修(OJTトレーナー研修)を実施し、教育スキルを向上させる |

| 計画性が不足しがち | 忙しい現場では「ついで教育」になりやすい | OJT計画書(教育スケジュール)を作成して体系的に実施 |

| 教育のばらつき | 同じ業務でも指導者によって教え方・内容が異なる | 教育マニュアルやチェックリストを整備し標準化する |

| 教育時間の確保が難しい | 現場の業務が優先され、教育が後回しになる | 教育時間を業務計画に組み込み、評価対象にする |

| 教育進捗が見えにくい | 学習状況が属人的になり、見えづらい | OJT進捗表やフィードバックシートを活用して見える化 |

| 新人が質問しづらい | 上司や先輩が多忙だと遠慮して質問できない | メンター制度や定期的な1on1ミーティングの導入 |

OJTを効果的にするためのポイント

-

PDCAサイクルを活用(Plan→Do→Check→Action)

-

OJTと**Off-JT(座学研修)**を組み合わせて知識の補強

-

定期的な振り返りミーティングを設定して教育の質を向上

-

本人のモチベーション管理(やる気を引き出す関わり方)も重要

OJT 改善事例 製造、福祉、看護、教育現場

OJTの改善事例を製造現場をモデルに解説しましたが福祉、看護、教育現場でも使用できる内容です。

監督者は模範を示せ!

Aセンタ長は朝礼で「最近の労働災害で異物が目に入る事故が多い。安全メガネは決められた通り着用するように」と注意した。そのAセンタ長が、作業ラインの巡回などで、メガネを着用することはなかった。

部下からは「言うことと、やることが違う」と陰口を言われ、朝礼での注意は聞き流された。

改善ポイント

1)監督者は常日頃から何事によらず率先垂範を心がけ、行動すること。

2)部下への躾は自分への躾″であると思え。

叱ることより、監督者としてやることを考えよ!

不良報告を受けたRセンタ長は「また不良を出したのはA君か。 班長の君が良く指導しないから不良を出すんだ。」と叱りとばしている。Rセンタ長のこんな姿はよく見かける。 しかも、組立てラインはストップしたままである。

改善ポイント

1)センタ長や班長がまず至急やるべきことは、ストップしている組立てラインを正常にすること、組立てライン内の不良品を処理することである。

2)センタ長も自ら職場の先頭に立ち、不良の原因をさがして再発防止をすること。

真の原因を追究せよ!

不良品が返品されてきた。

前回にも同じ不良が発生し、その時はA君のミスだった。そのためにS班長は今回もA君のミスが原因だと早合点して、決めつけてしまった。 しかし真の原因はB君の工程で発生した不良だった。

改善ポイント

1)先入観を持たないで、その都度、不良品の発生原因を明らかにして、再発防止をすること。

2)A君に真の原因を説明し、率直にあやまり意欲低下にならないようにすること。

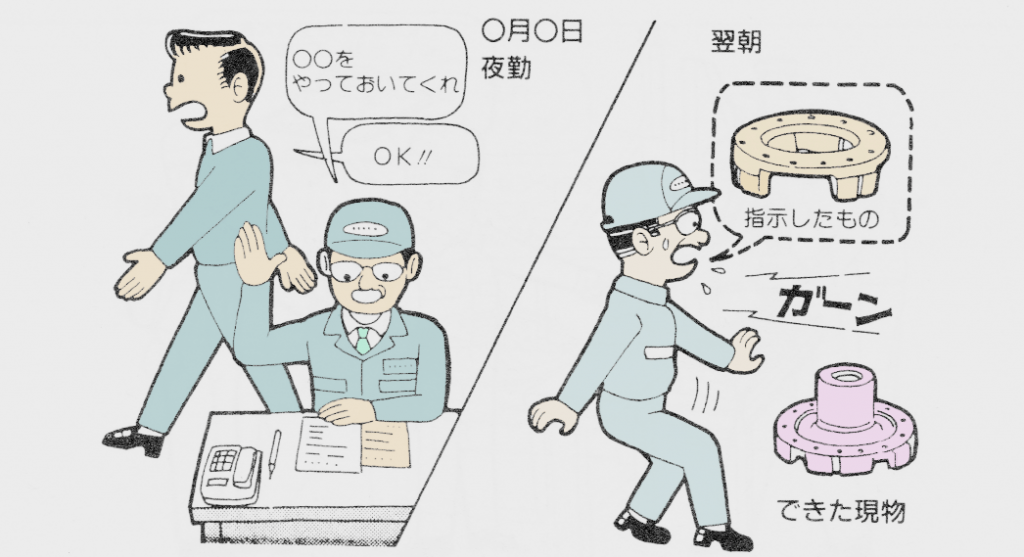

作業指示は現場でせよ!

特急の仕事が入ったので、Kセンタ長は班長を事務所に呼び作業指示をした。班長の返事がよかったので、指示の内容は伝わったものと思い、「頼むよ」と言ってそのまま任せておいた。翌朝、現場に行ってみたら、指示を勘違いして逆に加工していた。

改善ポイント

1)現場で物を見て指示すること。

2)必ず作業指示書などで、品番や仕様を明確にして、指示すること。

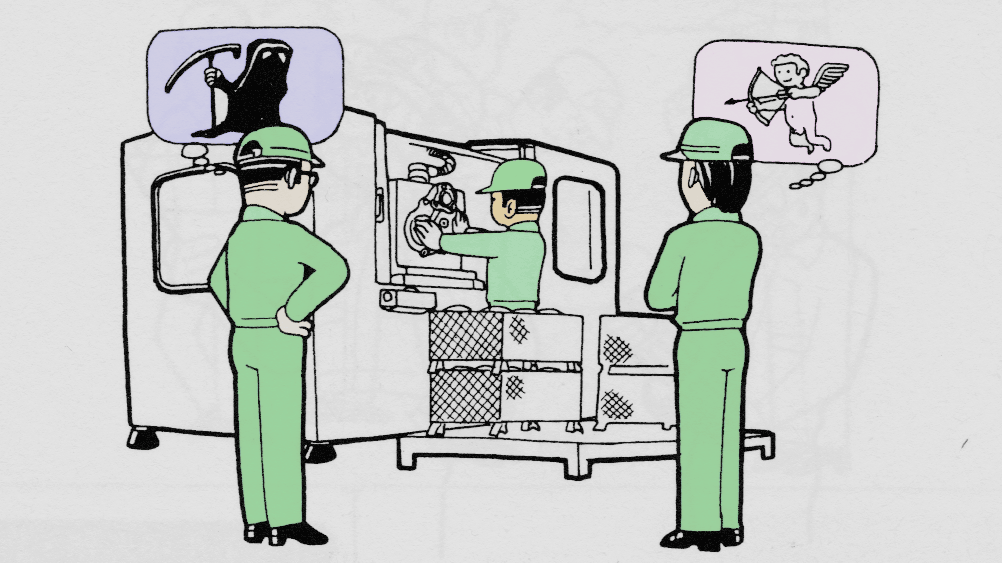

部下を活かすも殺すも上司次第!

人の評価は上に立つ上司によって大変異なることがある。問題だとの烙印を押された人と一緒に仕事をしてみると、実際は評判と違い大変良い資質を持っていることが多い。上に立つ者の価値観なり人生観(経験)や、自分の側からしか相手を見ることができない、あ

るいは部下をなんとか生かせないかという視点に立たない等、ちょっとした食い違いがどんどん大きくなってしまうものである。

改善ポイント

1)人は一人一人違うものであり、ひとつの考え方・やり方で対処できるような存在ではない。部下の人となりを理解するための徹底したコミュニケーションに時間を惜しんではならない。

2)どのような部下でも、生かせない上司は失格であることを認識せよ。

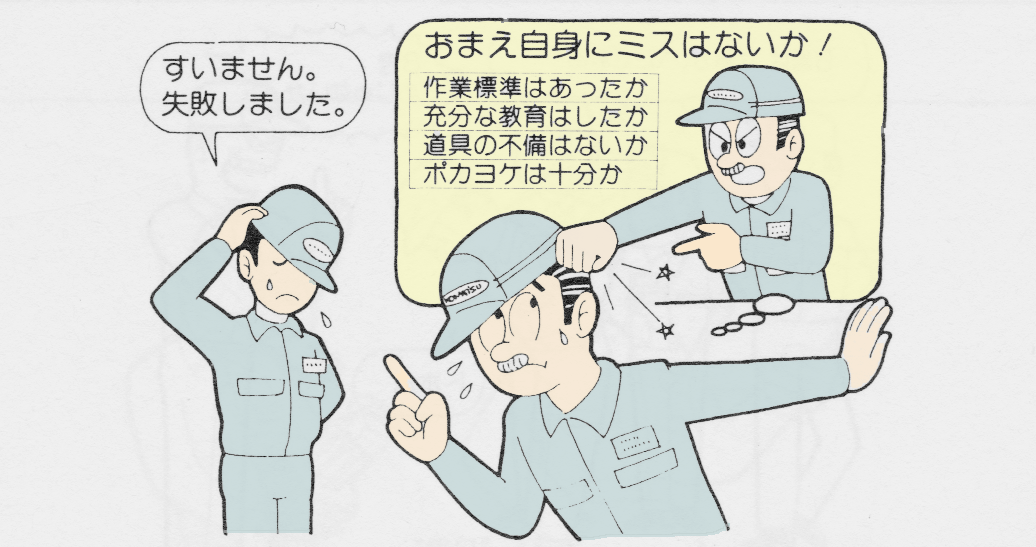

初めての失敗は叱るな!

「人を憎まず罪を憎め」という言葉がある。人は誰でも失敗する。 ミスをした人を決して叱るな。 ミスが出た時に、上司はミスを起させるような環境にしていたことを反省すべきだ。起こるべくして起きたのだと思え、そして同じ失敗を2度したらキチンと叱れ。

改善ポイント

1)ミスの要因を調べ、キチンと再発防止を図ること。

2)その内容をミスした人によく説明しておくこと。

3)それでも同じミスをしたら、その時はキッチリ叱ること。

プラス思考を育成せよ!

B君は、雨が降ったら「今日は雨か。つまらないなー」。

仕事に失敗したら「あーあ、うまくいかないなー」。

好きな野球試合でチームが負けると「いつまでたっても、俺は下手くそだなー、いやになっちゃう」

と言っていつも愚痴っている。これでは自分自身もあるいは囲りの人も楽しくない。

改善ポイント

1)何事もプラスに見たり考えたりすると楽しい。例えば「雨→しっとりと落ちつくな」「仕事→たまには失敗するが、これからが上向きだ」「スポーツ→これからの成長が楽しみだ」。

(2)プラスに見れば、明日からまた元気で活躍する楽しみがわいてくる。

鉄は熱いうちに叩け!

入社5年間は、新しい考え方を育て、知識を吸収し、創造する力が大きいといわれている。この期間に、上司から適切な指導を受けたか、受けないかは、部下のその後の成長に大きな影響がある。

改善ポイント

1)部下が上司の手元から離れても、上司から指導されたことをいつまでも感謝されているような上司になろう。

2)指導に熱心な上司と、そうでない上司とでは、部下の成長に大 きな格差が生れる。入社5年以内が大切。

トラブル発生は部下育成の絶好のチャンスとせよ!

班長はいつもミスやトラブルの発生時には、その処置に追われて部下の指導にまで手が回らない。そして、部下がなかなかのびてくれないと言って、ぼやいてばかりいる。

しかし、トラブル発生時のこの時こそ部下を育成できる機会である、日頃からトラブル発生時を想定して部下育成の方法を考えて置く。

改善ポイント

1)ミスやトラブルというものは、生の教材である。十分活用して部下を指導せよ。

2)上司のさりげないアドバイスが、部下にとっては何よりの励ましとなる。

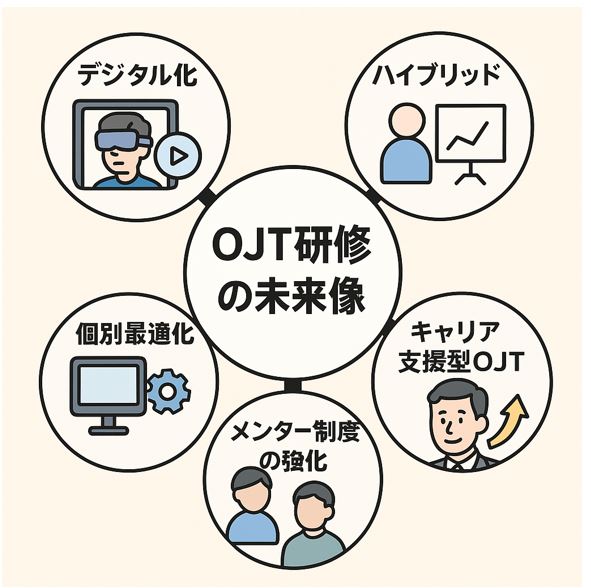

OJT研修の未来の展望

OJT(On-the-Job Training)研修は、現場に根ざした実践的教育手法として重要な役割を担ってきましたが、近年はデジタル技術の進化や働き方改革の影響を受けて、大きな変革期を迎えています。以下に、OJT研修の未来の展望を「5つのキーワード」で整理し、図解化も提案します。

1. デジタル化の進展

-

展望:OJTにおける記録・評価・進捗管理がデジタルツールで一元化される。

-

具体例:学習管理システム(LMS)、モバイルアプリ、クラウドベースのOJTシート導入。

-

効果:トレーニングの進行状況がリアルタイムで見える化され、指導効率が向上。

2. AIとデータ活用の融合

-

展望:AIが個人ごとの理解度や適性を分析し、最適な指導内容を提示。

-

具体例:チャットボットによる自動対応、行動ログからの習熟度診断。

-

効果:個別最適化されたOJTで学習効率アップ、人材の早期戦力化。

3. リモートOJTの拡充

-

展望:リモートワークの浸透により、オンライン上でもOJTが完結可能に。

-

具体例:ZoomやTeamsによる画面共有・遠隔操作での指導。

-

効果:地理的制約がなくなり、全国・海外拠点でも均一な教育が可能。

4. マイクロラーニングの活用

-

展望:短時間・ポイント学習型の動画教材やeラーニングとOJTを組み合わせる。

-

具体例:現場作業の「やり方動画」、5分で学ぶ「操作ポイント集」など。

-

効果:業務の合間に効率的に学べ、忘却防止にもつながる。

5. メンタリングとピアラーニングの強化

-

展望:一方的な指導から、双方向・協働型の学びへと進化。

-

具体例:OJT担当者だけでなく、先輩社員や同僚がサポートする体制。

-

効果:現場全体で人を育てる風土が醸成され、離職率も低下。

6. OJTとキャリア開発の連携

-

展望:単なる業務習得だけでなく、長期的なキャリア形成の視点が組み込まれる。

-

具体例:スキルマップとキャリアパスに基づくOJTプラン作成。

-

効果:本人の将来像に直結した成長支援となり、モチベーション向上。

7. 評価制度との連携強化

-

展望:OJTの成果を人事評価や昇格昇進に反映する流れが強まる。

-

具体例:OJT完了チェックリストや行動観察記録を人事考課と連動。

-

効果:学ぶ意義が明確になり、教育の質が高まる。

8. OJT設計の専門職化

-

展望:OJT設計や実施のノウハウを持つ専門職(OJTプランナーなど)が登場。

-

具体例:企業内教育のプロフェッショナルが教育計画を体系的に構築。

-

効果:属人的で非効率なOJTから、戦略的・組織的なOJTへと進化。

OJT研修の未来の展望:5つのキーワード

| キーワード | 展望内容 |

|---|---|

| デジタル化 | AR/VR・動画マニュアル・eラーニングとの融合により、教育が視覚的・インタラクティブに進化 |

| ハイブリッド型 | OJTとOff-JT(座学研修)を組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」が主流に |

| 個別最適化 | AIやLMS(学習管理システム)を活用し、社員一人ひとりの習熟度に応じたOJT設計が可能に |

| メンター制度の強化 | 指導者の育成が重要視され、OJTリーダーやメンターへの支援と評価制度が整備される |

| キャリア支援型OJT | 単なるスキル伝達から、将来のキャリア形成を支援する教育へと進化 |

OJT資料 無料 ダウンロード

2024年 SpeakerDeck OJT資料

2024年 スライドシェア OJT資料

スライドシェア OJT資料 無料ダウンロード

パワーポイントで作成した業務マニュアルの作り方、使い方 資料のPDF版が無料でダウンロードできます、ご活用願います。

ご自由にダウンロードしてご活用ください。

参考文献:OJT関連のおすすめBOOKです。

コメント