衛生委員会

労働者の衛生に関する調査審議を行う委員会で、常時50人以上の労働者を使用する全ての事業場に設置が義務づけられている(安衛法第18条)。

委員会は毎月1回以上開催し、規定された次の調査審議事項について審議する。

(1)労働者の健康障害防止のための基本対策

(2)労働者の健康の保持増進を図るための基本対策

(3)労働災害の原因および再発防止対策のうち衛生に関する重要事項

(4)その他健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項

委員会を設置すべき事業者がそれらを設置しなかったとき、委員会の重要な議事の記録を作成し3年間保存しなかったとき、事業者は50万円以下の罰則に処される。

衛生委員会の設置

衛生委員会は、労働安全衛生法第18条により、一定の規模の事業場ごとに設置することが事業者に義務付けられています。

衛生委員会を設置しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です(労働安全衛生法施行令第9条)。

衛生委員会の調査審議事項

衛生委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません(労働安全衛生法第18条第1項)。

- [1]労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

- [2]労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

- [3]労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

- [4]前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

- [ア]衛生に関する規程の作成に関すること。

- [イ]法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。

- [ウ]安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。

- [エ]衛生教育の実施計画の作成に関すること。

- [オ]法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

- [カ]法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

- [キ]定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

- [ク]労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

- [ケ]長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

- [コ]労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

- [サ]厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

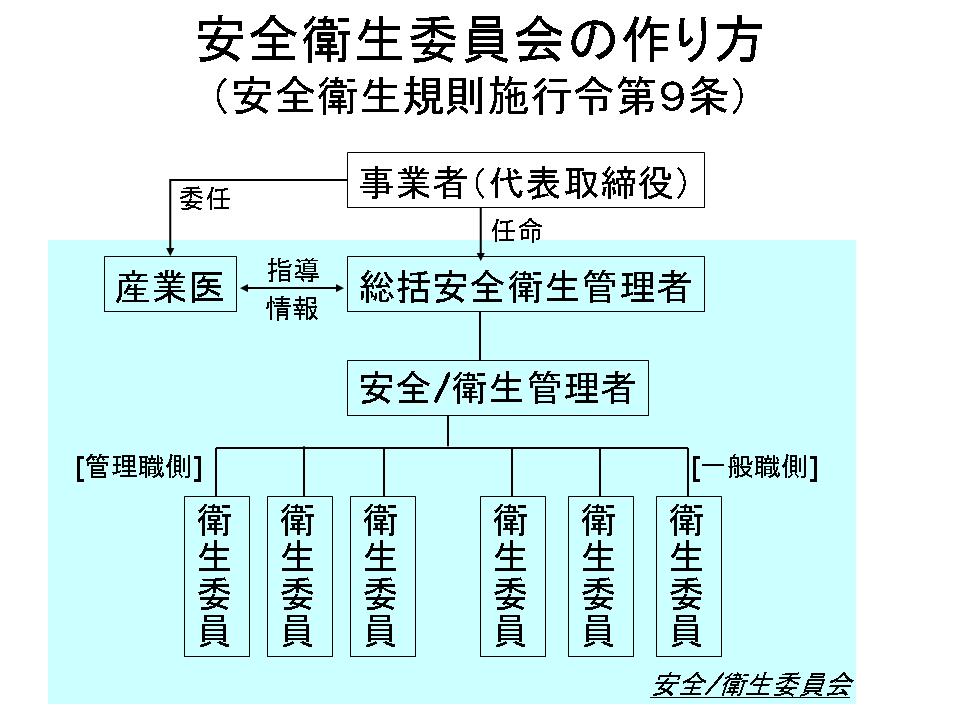

衛生委員会のメンバー、構成員

衛生委員会の構成員は次のとおりとなります。なお、[1]の委員は1人となります(労働安全衛生法第18条第2項から第4項)。

- [1]総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

- [2]衛生管理者のうちから事業者が指名した者

- [3]産業医のうちから事業者が指名した者

- [4]当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。

[1]の委員は、衛生委員会の議長を務めます。事業者は、[1]の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

上記の2つの規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用されません。

衛生委員会の開催

事業者は、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条)。

前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定めることになります。

事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければなりません。

- [1]常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

- [2]書面を労働者に交付すること。

- [3]磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

- [4]事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。

衛生委員会 議事録

衛生委員会の議事録のフォーマットと記入例をご紹介します。これは労働安全衛生法に基づく50人以上の職場で毎月1回開催される「衛生委員会」の記録用です。

衛生委員会 議事録フォーマット(例)

■ 会議名:〇〇株式会社 衛生委員会(第〇回)

-

開催日時: 2025年4月21日(月)10:00~11:00

-

開催場所: 本社会議室A

-

出席者:

-

衛生管理者:〇〇〇〇

-

産業医:△△△△

-

労働者代表:□□□□

-

その他:××部長、労務担当 等

-

-

欠席者:

-

〇〇〇〇(理由:出張)

-

■ 議題

-

前回議事録の確認

-

前回の指摘事項(換気不足)に対する改善内容の報告

-

-

職場の健康診断結果の報告

-

2025年度春季健康診断の実施結果と要受診者の対応状況

-

-

メンタルヘルス対策

-

ストレスチェック実施の準備状況

-

産業医による講話予定(5月)

-

-

職場環境測定の結果

-

作業場の照度と騒音レベル:基準内で異常なし

-

-

従業員からの意見・要望

-

食堂内の空調が寒すぎるとの声 → 管理部で調整予定

-

-

次回の開催予定

-

2025年5月20日(火)10:00~

-

■ その他報告事項

-

新型インフルエンザ対策の再確認(アルコール消毒液補充)

-

熱中症対策(屋外作業者用の塩タブレット配布計画)

■ 議事録作成者:総務部 〇〇〇〇

■ 承認者:衛生管理者 △△△△

📎 注意点

-

保存期間は 3年間(労働安全衛生規則 第24条)

-

出席者には 産業医や労働者代表が含まれることが必須

-

書式は社内用でも問題なしですが、「日付・出席者・議題・対策」は最低限記載しましょう。

衛生委員会のテーマ

衛生委員会では、職場の健康や衛生に関するさまざまなテーマを毎月取り上げて話し合います。以下に【年間で使えるテーマ例】を季節や職場の実情に応じて分類してご紹介します。

衛生委員会で取り上げやすいテーマ一覧

| 分類 | テーマ例 |

|---|---|

| 季節関連 | – 花粉症・アレルギー対策(春) – 熱中症対策(夏) – インフルエンザ・感染症対策(冬) – 台風や災害時の安全対応(秋) |

| 健康管理 | – 定期健康診断の実施・結果報告 – ストレスチェック実施と結果フィードバック – 長時間労働者への面談・フォロー体制 – メンタルヘルス(うつ予防・EAP紹介) |

| 職場環境 | – 空気・照明・温湿度などの職場環境測定結果の報告 – 清掃・整理整頓の実施状況(5S活動) – 有害物質の管理と保管ルール |

| 労働安全 | – 作業中の腰痛・腱鞘炎対策(特に製造・介護職) – VDT作業(PC作業)による眼精疲労・姿勢の改善 – 安全靴・ヘルメットなど保護具の着用点検 |

| 従業員からの意見 | – 従業員アンケートの集計・分析 – 食堂や休憩室の快適性改善要望 – トイレやロッカーなどの衛生状態 |

| 啓発・教育 | – 産業医による健康講話 – ハラスメント予防教育 – 禁煙推進活動・社内ポスターの掲示 |

年間モデル(例)

| 月 | テーマ |

|---|---|

| 4月 | 新年度の健康診断・花粉症対策 |

| 5月 | 紫外線・熱中症予防 |

| 6月 | メンタルヘルス・ストレスチェック準備 |

| 7月 | 夏場の衛生管理・熱中症実施対策 |

| 8月 | 食中毒予防・休憩室の温度管理 |

| 9月 | 災害(台風・地震)への備え |

| 10月 | ストレスチェック結果の共有 |

| 11月 | インフルエンザ・予防接種案内 |

| 12月 | 年末の過重労働対策 |

| 1月 | 生活習慣病予防・年始の健康管理 |

| 2月 | ハラスメント防止・メンタルヘルス強化 |

| 3月 | 年度総括・次年度計画の策定 |

衛生委員会 衛生管理者

衛生委員会における衛生管理者は、とても重要な役割を担っています。以下に、その役割や必要な資格、関与内容をわかりやすく整理しました。

衛生管理者とは?

労働安全衛生法に基づき、労働者の健康保持・増進を目的として配置される専門職です。主に労働者50人以上の事業場に選任義務があります。

衛生管理者の役割(衛生委員会において)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 委員としての参加 | 衛生委員会には必ず出席すべきメンバーの一人。会議の進行や報告を行うことも。 |

| 職場環境の点検報告 | 換気・照明・作業姿勢・トイレなど、職場の衛生状態を確認し委員会で報告。 |

| 健康診断・ストレスチェックの管理 | 結果の収集・フォロー体制の整備などを報告・提案。 |

| 労働者の健康に関する意見提出 | 安全衛生に関する改善点や注意喚起事項を現場目線で発言する。 |

| 産業医との連携 | メンタルヘルス、過重労働対策で産業医と情報共有・橋渡し役を担うことも。 |

| 衛生教育の企画・実施 | 感染症、喫煙、生活習慣病などの衛生教育の案を出し、委員会で審議する。 |

衛生管理者になるには?

| 種類 | 対象業種 | 資格要件 |

|---|---|---|

| 第一種衛生管理者 | 全業種に対応(製造・建設なども) | 国家試験に合格が必要 |

| 第二種衛生管理者 | 一部の業種(金融・小売など)限定 | 同上(受験資格がやや異なる) |

衛生管理者の選任義務

-

常時 50人以上 の労働者がいる事業場では必ず選任が必要

-

衛生管理者の人数は、労働者の数によって変わります(例:200人未満→1人以上)

衛生委員会での存在感を高めるには?

-

月1回の報告だけでなく、現場巡視や職場の声の収集を意識

-

産業医と密に連携し、改善提案の具体化を図る

-

会議資料にチェックリスト形式の職場点検表などを活用

衛生委員会 安全衛生委員会 違い

「衛生委員会」と「安全衛生委員会」は、職場の健康と安全に関わる重要な組織ですが、その設置対象や目的に違いがあります。以下に違いをまとめます。

| 項目 | 衛生委員会 | 安全衛生委員会 |

|---|---|---|

| 設置義務 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 常時50人以上の労働者を使用する建設業、製造業など特定業種の事業場 |

| 根拠法令 | 労働安全衛生法 第18条 | 労働安全衛生法 第19条 |

| 主な目的 | 労働者の健康・衛生の確保(メンタルヘルス、過重労働、職場環境など) | 安全と衛生の両方を総合的に管理(機械災害・労災対策と衛生) |

| 構成メンバー | 事業者、産業医、衛生管理者、労働者代表など | 衛生委員会に加え、安全管理者も含まれる |

| 開催頻度 | 原則として毎月1回以上 | 同じく毎月1回以上 |

| 設置例 | オフィス、サービス業、小売業など | 工場、建設現場、運送業など労災リスクの高い職場 |

具体例でイメージ

-

IT企業や百貨店(労災リスクは低い) → 衛生委員会

-

製造業や建設業(労災リスクが高い) → 安全衛生委員会

補足ポイント

-

どちらも50人以上の職場に設置義務あり

-

業種によって「安全」も含むかどうかが分かれ道

-

実務的には、衛生委員会を発展させて「安全衛生委員会」として活動することも多い