工場事例に見る認知バイアス対策

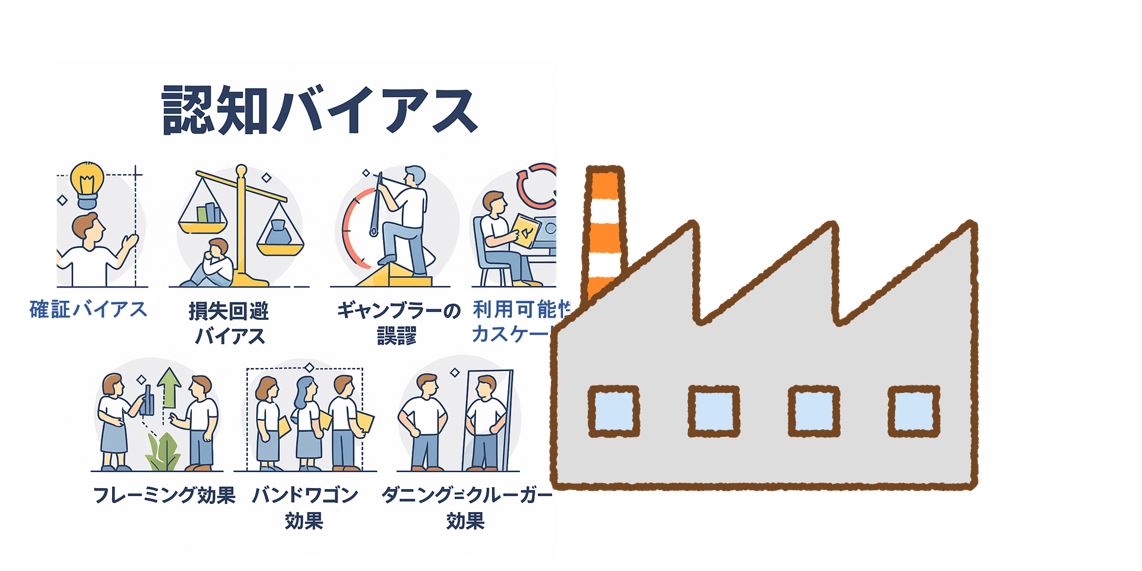

認知バイアスとは何か(基礎編)

認知バイアスとは?

私たち人間は、一見「理性的」に考え、合理的に判断しているつもりでも、実際にはさまざまな心理的な歪みに影響を受けています。

この思考の歪みを生み出す仕組みを「認知バイアス(Cognitive Bias)」と呼びます。

認知バイアスは、脳が膨大な情報を効率よく処理するために作り出した「思考の近道(ヒューリスティック)」が、かえって誤った判断や偏った結論につながる現象です。

日常に潜む認知バイアスの例

-

ダイエット器具のCMを見て「これなら自分も痩せられる!」と思い込む

-

工場でトラブルが起きたとき「これはきっと一時的な問題だろう」と根拠なく判断する

-

会議で多数派の意見に合わせてしまい、自分の意見を引っ込める

これらはすべて、無意識のうちに働く「認知バイアス」の影響です。

認知バイアスが重要視される理由

1. 意思決定に影響する

認知バイアスは、経営判断・現場改善・購買行動など、あらゆる意思決定に影響します。

2. ビジネスの成果を左右する

マーケティング戦略や価格設定、広告表現は、認知バイアスを理解しているかどうかで効果が大きく変わります。

3. リスクマネジメントに直結する

製造業では「正常性バイアス」により、危険を過小評価して事故が起こるケースも少なくありません。

関連記事:認知バイアスを見える化し工場の品質と安全を高める!

認知バイアスと確証バイアスの違い

認知バイアスとは?

認知バイアスとは、人間の思考や判断に生じる「歪み」や「偏り」の総称です。無意識の思い込みや先入観が原因で、合理的な判断から外れてしまいます。数百種類が確認されており、代表的なものに「アンカリング効果」「正常性バイアス」「ハロー効果」などがあります。

確証バイアスとは?

確証バイアスは、認知バイアスの一種です。自分の信じたいことや仮説を裏付ける情報ばかり集め、反対の情報を無視する心理傾向を指します。例えば、工場で「この不良は機械のせいだ」と思い込み、他の要因を調べないケースや、自分の政治的意見と一致するニュースだけを読む行動が典型例です。

両者の違いを整理

| 項目 | 認知バイアス | 確証バイアス |

|---|---|---|

| 定義 | 思考や判断の偏りの総称 | 認知バイアスの一種で「自分の考えを裏付ける情報ばかり集める傾向」 |

| 範囲 | 数百種類存在 | その中のひとつ |

| 代表例 | アンカリング効果、正常性バイアス、ハロー効果など | 情報収集や解釈が信念に偏る現象 |

| イメージ | 「森」 | 「森の中の一本の木」 |

*認知バイアスは「大きなカテゴリ名」であり、その中の具体的な現象のひとつが「確証バイアス」です。違いを理解しておくことで、無意識の偏りに気づきやすくなり、より客観的な判断につながります。

認知バイアスの歴史と研究の背景

カーネマンとトヴェルスキー

認知バイアスの研究を体系化したのは、心理学者ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーです。

彼らは1970年代に、人間が意思決定の際にしばしば「合理性から逸脱する」ことを実験的に示しました。

その後、カーネマンは『ファスト&スロー』を著し、2002年にはノーベル経済学賞を受賞。認知バイアスの概念は心理学だけでなく、経済学・経営学・安全工学など多方面で応用されています。

認知バイアスの分類

認知バイアスは、数百種類が確認されていますが、代表的には以下のように分類できます。

1. 判断・意思決定に関するバイアス

-

アンカリング効果:最初に提示された情報に引きずられる

-

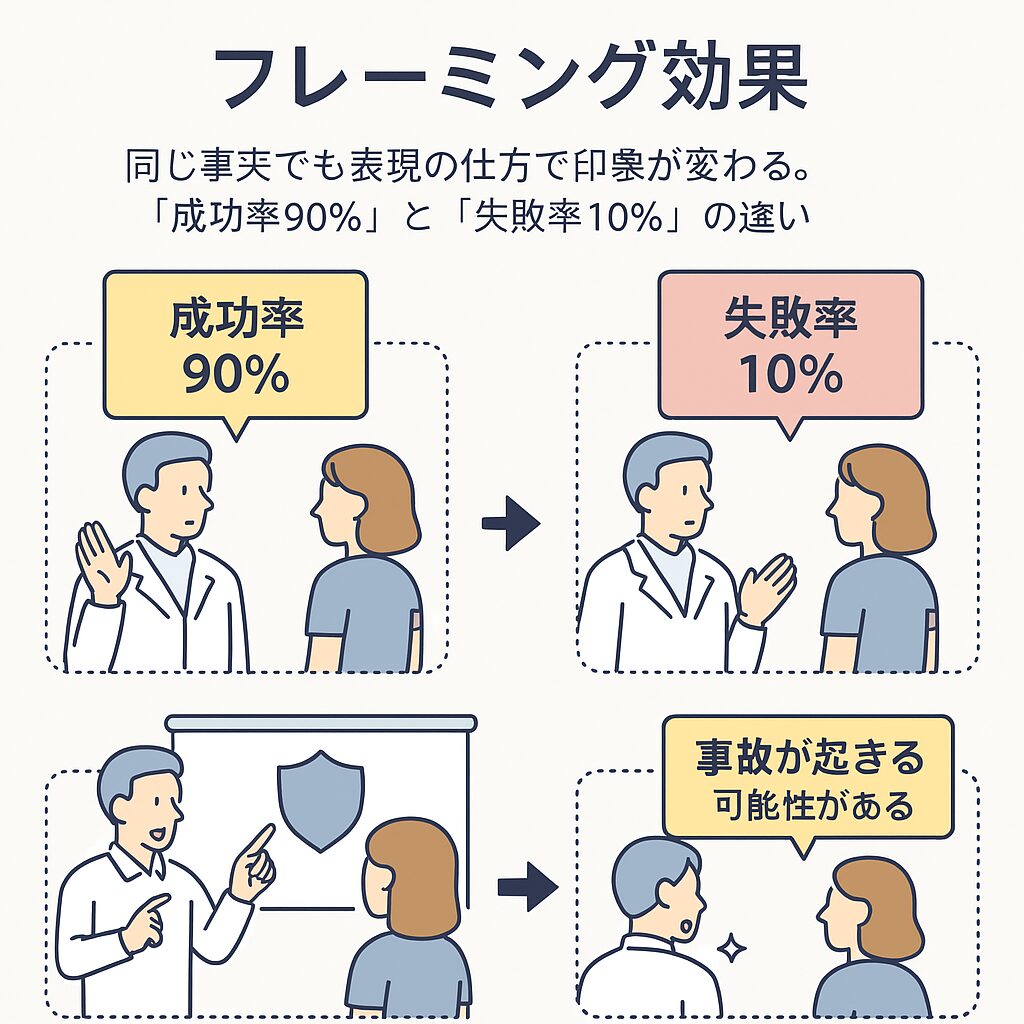

フレーミング効果:同じ事実でも表現の仕方で判断が変わる

2. 記憶や情報処理に関するバイアス

-

利用可能性ヒューリスティック:思い出しやすい事例を過大評価

-

後知恵バイアス:結果を知った後に「予測できたはず」と思う

3. 自己認識に関するバイアス

-

自己奉仕バイアス:成功は自分の力、失敗は他人や環境のせい

-

楽観バイアス:自分だけは大丈夫だと思い込む

4. 社会的影響に関するバイアス

-

バンドワゴン効果:多数派に流されやすい

-

内集団バイアス:自分の属する集団を高く評価する

認知バイアスが私たちに与える影響

日常生活での影響

-

無駄な買い物をしてしまう

-

健康に関する誤った判断をする

-

人間関係の誤解を招く

ビジネス現場での影響

-

改善活動の遅れ(「今の方法で十分」という現状維持バイアス)

-

トラブル原因の見落とし(「一時的な問題だろう」と思い込む正常性バイアス)

-

会議での「同調圧力」(バンドワゴン効果)

安全管理での影響

-

災害発生前に「ここは安全だ」と根拠なく思い込む

-

危険の兆候を「自分には関係ない」と無視してしまう

認知バイアスの正と負の側面

マイナスの側面

-

誤った判断や無駄な行動を生む

-

組織改善を妨げる

-

リスクを見逃す

プラスの側面

-

脳の処理を効率化し、素早い判断ができる

-

経験則に基づく直感的な判断が役立つ場面もある

-

マーケティングや教育の分野で活用可能

まとめ(基礎編)

-

認知バイアスとは、人間の思考が合理性から逸脱する「心のクセ」

-

その影響は日常生活から工場改善・経営判断まで広範囲

-

マイナス面だけでなく、意思決定をスピードアップするプラス面もある

-

重要なのは「バイアスの存在を知り、気づく」こと

た:

第2部:代表的な認知バイアス

認知バイアスの全体像

認知バイアスは数百種類存在するといわれていますが、その中でも特に有名で実生活やビジネスに影響を与えるものを30種類に整理しました。

ここでは「理解しやすさ」「現場改善やマーケティングに役立つかどうか」を基準に取り上げます。

判断・意思決定に関するバイアス

アンカリング効果

最初に提示された数値や条件に強く引きずられる。

-

工場例:設備投資の見積もりが最初に高額だと、その後の価格が「安く見える」

-

ビジネス例:セールで「通常価格10万円→今だけ5万円」と表示される

-

日常例:不動産の「参考価格」に影響されて購入判断

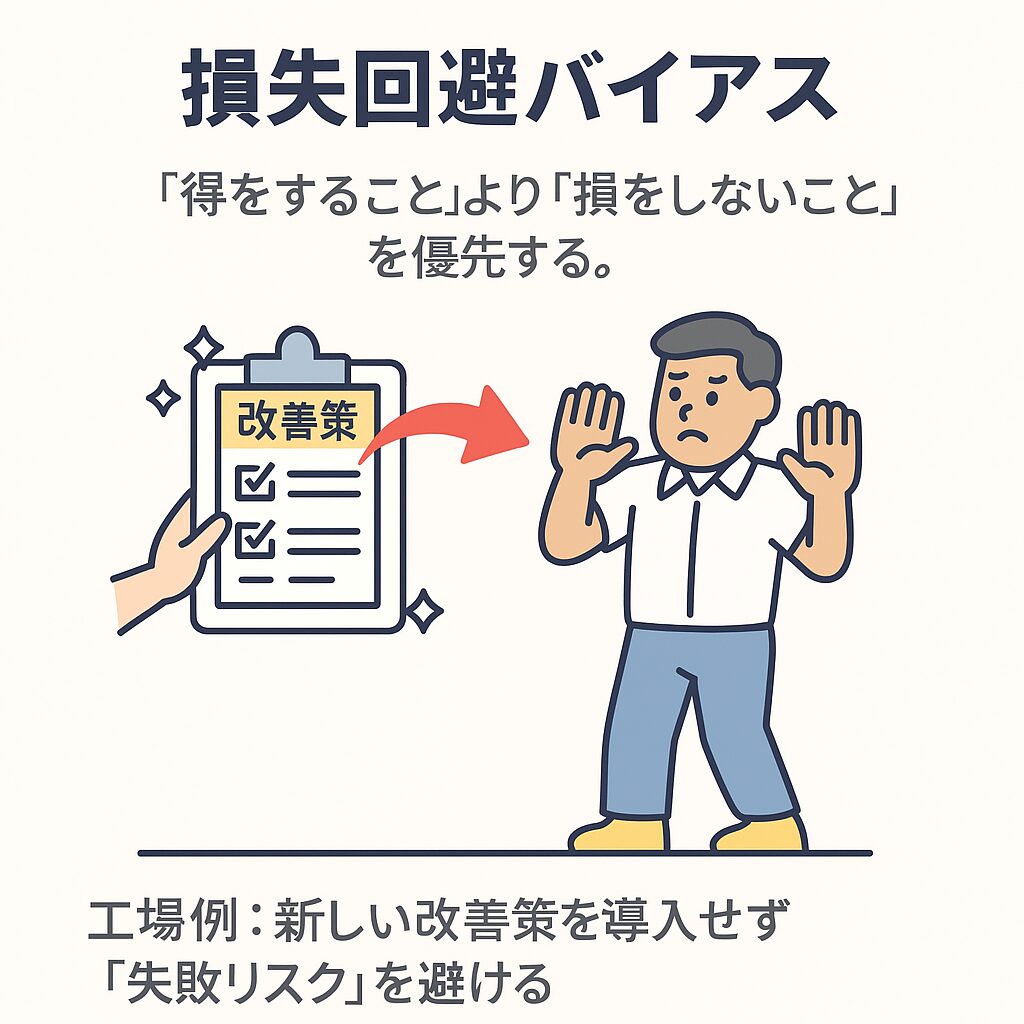

損失回避バイアス

「得をすること」より「損をしないこと」を優先する。

-

工場例:新しい改善策を導入せず「失敗リスク」を避ける

-

ビジネス例:投資で利益よりも損失の回避を重視する

-

日常例:「返品可能」と書かれると買いやすくなる

利用可能性ヒューリスティック

思い出しやすい情報を重視してしまう。

-

工場例:最近起きたトラブルを「頻発している」と誤解

-

ビジネス例:直近のニュースに過剰反応する

-

日常例:ニュースで事故を見て「飛行機は危険」と思い込む

後知恵バイアス

結果を知った後に「予測できたはず」と錯覚する。

-

工場例:不良が出た後で「やっぱり起こると思っていた」と言う

-

ビジネス例:株価が下がった後に「下がると思っていた」

-

日常例:スポーツ観戦で「勝つと思っていた」と言う

楽観バイアス

自分だけは大丈夫と思い込み、リスクを過小評価する。

-

工場例:「自分の現場では事故は起きない」と思い込む

-

日常例:健康診断で異常があっても放置する

正常性バイアス

危険の兆候があっても「普段通り」と解釈してしまう。

-

工場例:異音がしても「いつものこと」と放置

-

日常例:災害時に避難を遅らせる

現状維持バイアス

変化を嫌い、現状を維持しようとする心理。

-

工場例:新しい改善活動を拒む

-

ビジネス例:古いシステムを使い続ける

-

日常例:スマホを買い替えない

代表性ヒューリスティック

「似ているから同じ」と誤解する。

-

工場例:過去の不良と似ているから同じ原因と決めつける

-

日常例:血液型占いを信じる

自己認識に関するバイアス

自己奉仕バイアス

成功は自分のおかげ、失敗は他人のせいにする。

自己奉仕的バイアス(セルフ・サービング・バイアス)とは、成功した原因は自分自身の能力や努力によるものだと考え、失敗した原因は環境や他者のせいにするなど、自己に都合よく因果関係を解釈してしまう心理的傾向のことです。これは自尊心を守り、自信を保つための心理的な働きですが、失敗の原因を他責にすることで自己反省を妨げ、成長の機会を逃す可能性があるというデメリットも持ち合わせています。

過信効果(オーバーコンフィデンス)

過信効果(オーバーコンフィデンス)とは、自分の能力や知識を実際よりも過大に評価し、自信過剰になる現象のことです。この心理的な傾向により、誤った判断を下したり、実際には過剰なリスクを軽視したりすることが増えます。特に専門知識や経験が少ない分野で顕著に現れることがあります。

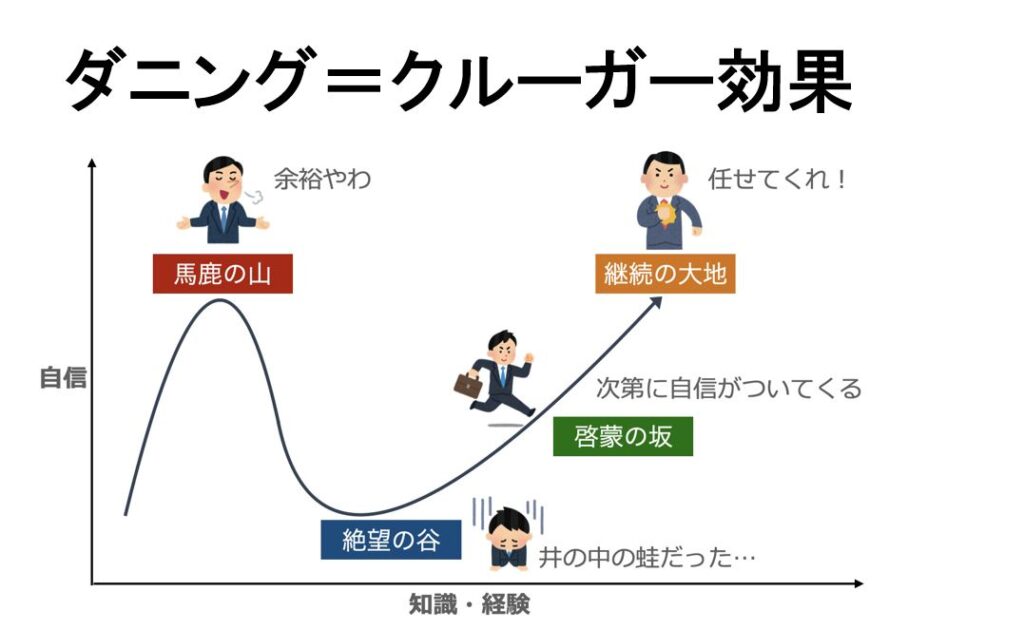

ダニング=クルーガー効果

能力が低い人ほど自分を過大評価する。

ダニング=クルーガー効果は、能力の低い人が自分の能力を実際よりも高く評価してしまう、認知バイアスの一種です。自身の能力や知識が不足していることを自覚できていないため、過大な自信を持ってしまうことが原因で、自己評価と現実の評価にズレが生じます。この現象は、自己のメタ認知能力の欠如に起因すると考えられています。

コントロール錯覚

自分が状況をコントロールできると錯覚する。

くじが当選するか否かは偶然によって決まる出来事なので、自分でくじを選ぼうが他人がくじを選ぼうが当選確率は変わりません。しかし、くじを自分で選択できる機会が与えられると、当選確率が上がったという錯覚を持ちやすいことが知られています。このように、実際にはコントロールできていないことであっても、あたかもコントロールできているかのように感じてしまうことを、コントロールの錯覚といいます。

投資のサンクコスト効果

既に投資した時間やお金を無駄にしたくない心理。

サンクコスト効果とは、過去に投じた時間、労力、お金を「もったいない」と感じ、その損失を回避しようとする心理が、将来の合理的な判断を妨げてしまうことです。この効果は、退屈な映画を最後まで観続けたり、採算の取れないビジネスを継続したりする「損の上塗り」につながることがあります。コンコルド効果とも呼ばれ、不合理な意思決定を招くため、この心理を理解し、客観的な視点を持つことが重要です。

計画錯誤

自分の計画を楽観的に見積もる。

計画錯誤(けいかくさくご)とは、タスクにかかる時間や費用、労力を実際よりも過小に評価してしまう、人間が陥りやすい心理的な傾向です。過去に同様の経験で失敗しても、未来のタスクにおいては「自分だけはうまくいく」という楽観的な予測をしてしまうのが特徴で、結果として計画通りに進まず遅延や予算超過を招くことがあります。

感情ヒューリスティック

そのときの感情が判断を左右する。

感情ヒューリスティックとは、人が「好き嫌い」といった感情的な要素に基づいて意思決定を行う傾向のことです。感情に直接結びついているメリットやリスクを、実際の状況よりも高く、あるいは低く評価してしまう心理的傾向であり、簡潔な判断には役立つ一方、不正確な意思決定を招くこともあります。

過剰一般化

一部の経験から全体を決めつける。

過度な一般化とは、一つの否定的な出来事や失敗から、すべてがそうであるかのように不当に広範囲な結論を導き出す思考パターンです。具体的には、「一度失敗したから、もう私はダメだ」「一度嫌な経験をしたから、世の中は危険で満ちている」のように、「いつも」「絶対」といった言葉を使い、将来にわたる悲観的な考え方に陥ります。

バンドワゴン効果(バンドワゴン効果)とは、多くの人が支持しているものに対して、さらに多くの支持が集まりやすくなる現象を指します。この心理効果は、人々が「勝ち馬に乗る」ように、大勢の支持があるもの(商品、人物、事象など)に自然と惹かれ、自分も支持したくなることから生じます。

内集団バイアス

自分の属するグループを優遇する。

内集団バイアスとは、自分が所属する集団(内集団)を、それ以外の集団(外集団)よりも高く評価したり、好意的な態度をとったりする心理的傾向のことです。これは「身内びいき」や「内集団びいき」とも呼ばれ、人間が集団を形成して活動する生き物であることや、自己の評価を高めたいという欲求に由来すると考えられています。熱狂的なスポーツファンや社内の部署間対立、過去に所属した集団への好意など、様々な場面で現れます。

権威バイアス

権威者の意見を無条件で信じる。

権威バイアスとは、地位、肩書き、専門性といった権威性を持つ人物の意見や指示を、内容を吟味せずに無批判に受け入れてしまう心理的な傾向です。人は効率的に判断するために、この「権威」という思考のショートカットに頼ることがあり、その結果、誤った判断や不合理な行動につながることがあります。

ピグマリオン効果

期待が成績や成果に影響する。

ピグマリオン効果とは、他者から期待されることで、本人の能力やパフォーマンスが実際に向上する心理現象です。アメリカの教育心理学者であるロバート・ローゼンタールが提唱し、教師期待効果、またはローゼンタール効果とも呼ばれます。この効果は、他者の期待に沿おうとする心理が働き、特に教育やビジネスの場で人材育成に役立てられています。

ステレオタイプ

固定観念で人を判断する。

ステレオタイプとは、性別や国籍、職業など特定の属性を持つ集団に対して多くの人が抱く、固定観念や思い込み、先入観を指します。元々は印刷用語でしたが、マスメディアの普及とともに、社会に広く浸透する単純化されたイメージとして使われるようになりました。ステレオタイプは思考を簡略化する一方で、現実から乖離した情報であったり、偏見や差別の原因になったりする可能性があるため注意が必要です。

公正世界仮説

「世の中は公平」と思い込み、被害者を責める。

公正世界仮説(こうせいせかいかせつ)とは、「この世界は公平であり、善い行いは報われ、悪い行いは罰せられる」と信じたくなる人間の心理的傾向のことです。努力が報われず、理不尽な目に遭う状況を避けるための自己防衛的な信念であり、不確実な未来への不安を減らす役割があります。しかし、この仮説に囚われすぎると、被害者を責めたり、現実の不条理や社会的な問題を見過ごしたりする「公正世界誤謬(ごびゅう)」につながる危険性があります。

同調バイアス

多数意見に合わせる。

同調バイアス(集団同調性バイアス、多数派同調バイアスとも呼ばれる)とは、集団の中にいると、周囲の行動や意見に自分の行動や意見を合わせてしまう心理的傾向のことです。日常生活では協調性につながることがある一方、災害などの緊急時には避難の遅れなど危険な判断につながる恐れがあります。集団の多数派の行動に同調する傾向は、文化形成など社会に肯定的な側面を持つこともありますが、周囲の様子をうかがい行動を遅らせるなど、危険な状況では避けるべき側面も持ち合わせています。

社会的証明

「みんなやっているから正しい」と考える。

社会的証明(ソーシャルプルーフ)とは、人が他者の行動や意見を参考にし、その行動や意見が「正しい」と判断する心理的傾向のことです。自分の判断に確信がない場合や、情報が不足している曖昧な状況で顕著に見られ、多くの人が選んでいる商品やサービス、あるいは多くの人が支持する意見に無意識に影響され、同様の行動をとってしまう現象を指します。この原理は、心理学者のロバート・B・チャルディーニが著書『影響力の武器』で提唱し、マーケティングや営業など様々な分野で活用されています。

希少性バイアス

「数量限定」に弱い。

希少性のバイアスとは、数量や時間などが限られている、入手困難なものに対して、実際よりも高い価値を感じてしまう心理現象です。人は手に入りにくいものほど魅力的に感じ、欲しくなる傾向があるため、ビジネスでは「限定品」「今だけ」といった言葉を使って消費者の購買意欲を刺激するマーケティング手法として活用されます。

-

認知バイアスは日常生活・工場現場・ビジネスすべてに影響する

-

種類を知ることで、自分や組織の思考のクセに気づける

-

改善活動や意思決定では「データと対話」で補正することが重要

第3部:現場・ビジネス・日常での応用事例

認知バイアスが現場に与える影響

工場での品質管理と認知バイアス

製造現場では「思い込み」が品質問題の発見や改善を遅らせることがあります。

-

正常性バイアス:「ちょっとした不良だから大丈夫」と放置 → 大規模クレームに発展

-

確証バイアス:「原因は設備に違いない」と思い込み、人員や材料を調べない

-

現状維持バイアス:「今まで問題なかったのだから新しい方法は不要」と改善活動を拒否

このように、バイアスを放置すると「品質問題の隠れた芽」を見落とすリスクが高まります。

安全管理に潜むバイアス

安全分野では「正常性バイアス」が特に危険です。

-

「今までも大丈夫だったから今回も大丈夫だろう」

-

「避難の必要はない」と思い込み、行動が遅れる

これらは労災や災害時の被害拡大に直結します。

ビジネスにおける応用事例

マーケティングと認知バイアス

企業は認知バイアスを「顧客心理の理解」として活用しています。

-

アンカリング効果

高価格商品を提示してから中価格帯を見せると「お得」に感じる。

→ 例:家電量販店で高額テレビを入口に展示 -

希少性バイアス

「数量限定」「今だけ」と表示すると購買意欲が高まる。

→ 例:ネット通販のタイムセール -

社会的証明

「レビュー件数が多い」「売上No.1」とアピールすると信頼感が増す。

経営判断と認知バイアス

経営層の意思決定においても認知バイアスは影響します。

-

計画錯誤:スケジュールを楽観的に見積もり、納期遅延を招く

-

サンクコスト効果:失敗している事業でも「ここまで投資したから」と撤退できない

-

権威バイアス:上層部の意見に現場が従いすぎ、異論が出ない

日常生活における応用事例

健康・生活習慣と認知バイアス

-

楽観バイアス:「自分だけは病気にならない」と思い込み、検診を受けない

-

利用可能性ヒューリスティック:ニュースで交通事故を見て「車は危険」と思うが、実際には生活習慣病の方がリスクが高い

人間関係と認知バイアス

-

ハロー効果:見た目が良い人を「仕事もできる」と評価してしまう

-

ステレオタイプ:「若手は頼りない」「年配はITに弱い」と決めつける

-

バンドワゴン効果:周囲に流され、意見を変える

認知バイアスを逆に活かす方法

工場改善での活用

-

改善活動を「現状維持バイアス」を逆手にとって「変えないリスク」を強調する

-

「他工場の成功事例(社会的証明)」を提示して取り組みやすくする

マーケティングでの活用

-

「数量限定」「今だけ割引」など希少性を活用

-

レビューや体験談を前面に出して「社会的証明」を提供

自己成長での活用

-

「損失回避」を使い「行動しないことのリスク」を意識する

-

「計画錯誤」を踏まえてスケジュールにバッファを設ける

ケーススタディ:工場現場の認知バイアス克服

事例1:不良率改善の遅れ

-

状況:不良が続出していたが「材料ロットのせいだろう」と思い込み、設備点検を後回しにした

-

問題点:確証バイアスにより原因を限定してしまった

-

対策:層別データ分析で「人・機械・材料・方法」を多角的に検証

事例2:安全教育の形骸化

-

状況:現場で異音がしても「いつものこと」と放置

-

問題点:正常性バイアスによりリスクを過小評価

-

対策:ヒヤリハット事例を共有し「認知バイアスに気づく研修」を実施

まとめ(第3部)

-

認知バイアスは「悪い影響」だけでなく「活用の余地」もある

-

工場では「品質・安全の見落とし」、ビジネスでは「意思決定の誤り」、日常では「誤解や浪費」を招く

-

しかし、認知バイアスを逆手にとって「改善推進」「購買促進」「自己成長」に役立てることが可能

第4部:認知バイアスの克服と実践のヒント

無意識の思い込みを意識化する

認知バイアスは「誰にでもある」ものであり、完全に排除することはできません。

大切なのは「自分が今バイアスに影響されているかもしれない」と気づくことです。

自己チェックの質問例

-

この判断はデータに基づいているか?

-

反対意見を無視していないか?

-

「過去の経験」だけで決めつけていないか?

個人でできる克服法

データドリブンで考える

感覚や思い込みではなく「事実や数値」に基づく判断を習慣化する。

*データドリブン(Data Driven)とは、「データが示す根拠に基づいて意思決定や行動を行う」という考え方や手法のことです。

-

例:工場で「不良が減った気がする」ではなく「データで確認する」

多角的な視点を取り入れる

-

他人の意見を聞く

-

違う部署・異業種の視点を取り入れる

意図的に逆の立場で考える

「もし逆の結論を取るとしたら、どんな根拠が必要か?」と考えることで、確証バイアスを和らげられる。

組織でできる克服法

反対意見を歓迎する文化

-

会議で「敢えて反論役」を設ける

-

改善提案を「数」で評価せず「質」で評価する

チェックリスト活用

-

「改善提案の前に確認すべき5項目」などを標準化

-

判断プロセスに「バイアス点検」のステップを入れる

第三者レビュー

外部の監査や専門家を活用して、思い込みに気づく仕組みを作る。

認知バイアスとAI・データの活用

AIによる意思決定支援

ChatGPTなどのAIを使えば、人間の直感に頼らず「多角的な視点」から意見を得られる。

統計的手法の導入

-

管理図やヒストグラムで「勘や思い込み」を排除

-

層別解析で「どの要因が支配的か」を明確化

シミュレーションでの確認

「もしA案を採用したら?」という仮想シナリオを数値で検証し、バイアスに左右されない判断が可能になる。

ケーススタディ:バイアス克服の実践例

事例1:製造現場の品質改善

-

課題:作業員が「これは一時的な不良」と思い込み、原因追及を怠る

-

バイアス:正常性バイアス

-

対策:

-

毎日不良率をデータ化

-

異常値が出たら必ず報告するルール化

-

改善策をチームで検証

-

事例2:経営判断の見直し

-

課題:新規事業に投資したが赤字続き、それでも「撤退できない」

-

バイアス:サンクコスト効果

-

対策:

-

投資額ではなく将来キャッシュフローで判断

-

定期的に第三者レビューを実施

-

事例3:日常の健康管理

-

課題:「自分は健康だから大丈夫」と検診を受けない

-

バイアス:楽観バイアス

-

対策:

-

数値でリスクを確認(血圧・血糖値など)

-

行動しないリスク(病気発見の遅れ)を意識化

-

認知バイアス克服のための実践ツール

マインドセット

-

「自分も間違える」ことを前提に考える

-

「データがすべて」ではなく「複数の視点」を大切にする

フレームワーク

-

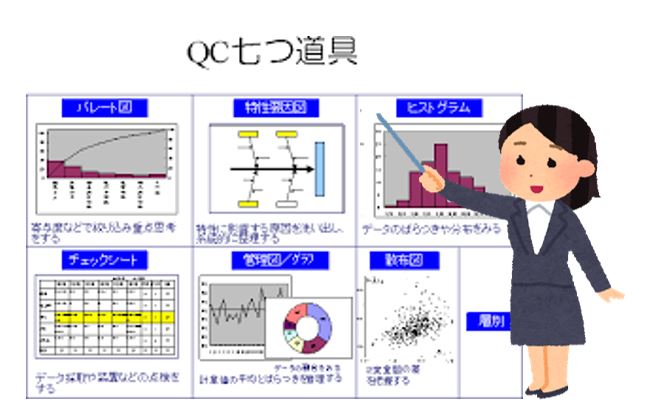

データ分析(QC7つ道具)

関連記事:簡単 分かり易い QC七つ道具とは 【イラスト図解】

-

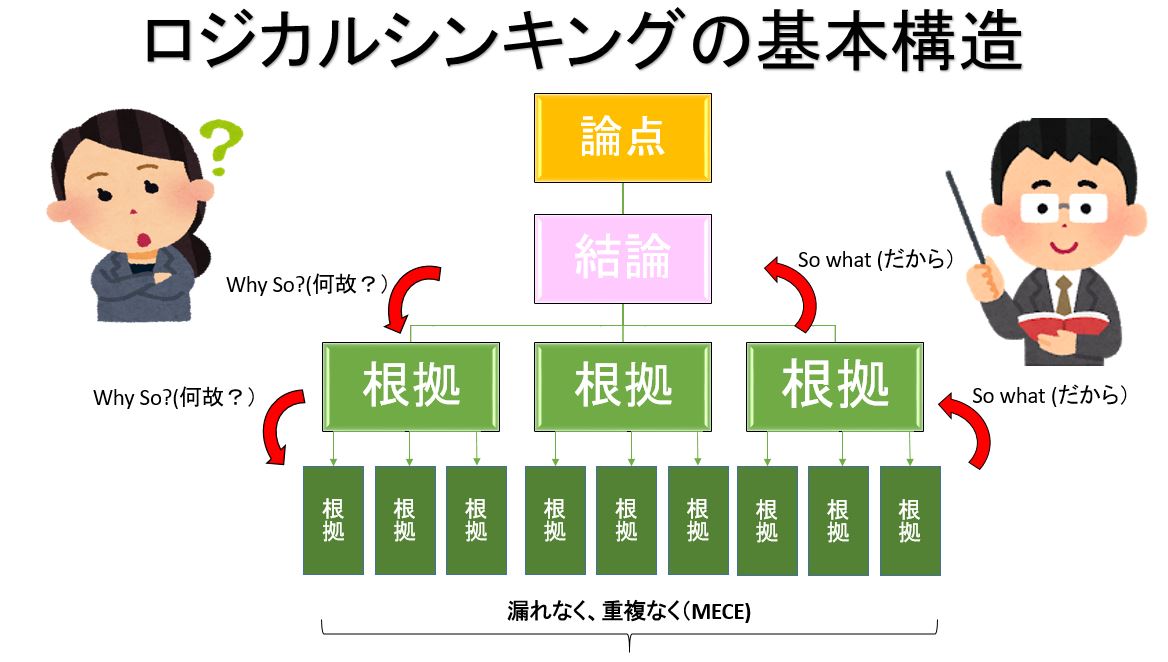

ロジカルシンキング

関連記事:ロジカルシンキング(論理思考)を鍛える具体的な本、アプリ、ツールの紹介

習慣化の工夫

-

週1回「判断を振り返る時間」を設ける

-

会議で「この結論にバイアスはないか?」と必ず確認する

まとめ(第4部)

-

認知バイアスは完全には避けられないが「気づく力」で克服できる

-

個人は「データ・多角的視点・逆の立場で考える」ことを実践

-

組織は「反対意見を歓迎する文化」「チェックリスト」「第三者レビュー」を活用

-

AIや統計ツールを取り入れることで、人間の思い込みを補正できる

-

日常生活でも「検診・お金・人間関係」でバイアスを意識することで合理的な選択が可能

第5部:認知行動療法と認知バイアス

認知行動療法(CBT)とは?

認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)は、考え方(認知)と行動に注目する心理療法です。人間の「認知のゆがみ」が感情や行動に影響を与えると考え、そのゆがみを修正することで心の健康を改善していきます。うつ病、不安障害、PTSD、依存症などに有効とされ、世界的に広く用いられています。

認知バイアスとの関係

CBTでは、人が無意識に陥りやすい「認知バイアス」に注目します。これらのバイアスは、感情や行動を不適切な方向へ導いてしまうことがあります。

CBTが扱う代表的な認知のゆがみ

- 白黒思考(全か無か思考):「完璧でなければ失敗だ」と極端に考える

- 過度の一般化:「一度うまくいかなかった=自分はずっとダメだ」と結論づける

- 心の読みすぎ:「相手は自分を嫌っているに違いない」と勝手に決めつける

- 破局化思考:「最悪の事態になるに違いない」と考える

CBTのアプローチ方法

- 気づく: 自分の自動思考や認知バイアスに意識を向ける

- 検証する: 「その考えに根拠はあるのか?」を問い直す

- 修正する: より現実的で柔軟な考えに置き換える

- 行動する: 新しい認知に基づいて前向きな行動を取る

ケーススタディ:認知バイアスとCBT

状況: 仕事でミスをした

自動思考: 「自分は無能だ(白黒思考)」

感情: 落ち込み、不安

行動: 新しいことに挑戦しなくなる

CBTでの修正: 「誰にでもミスはある。改善策を考えれば成長につながる」

結果: 感情が和らぎ、次の行動に前向きになれる

まとめ(第5部)

認知行動療法は「認知バイアスに気づき、それを修正する」実践的な方法です。バイアスを放置すれば心の不調を悪化させますが、CBTを通じて柔軟な考え方を身につけることで、ストレス対処や自己成長につながります。つまり、認知バイアスは人間誰もが持つ心のクセであり、CBTはそのクセを調整するための強力なツールといえます。

第6部:ファクトフルネスの10の本能と認知バイアスの違い

1. 定義の違い

- ファクトフルネスの10の本能

ハンス・ロスリングが提唱した、人が世界を誤解しやすくする“直感的な思い込みのクセ”。

世界を正しく理解するための教育的フレームワークで、具体的に「分断」「ネガティブ」「直線」「恐怖」など10種類に整理。 - 認知バイアス

心理学・行動経済学で研究されている、人間の情報処理の偏りや思考のゆがみの総称。

数十~数百種類あるとされ、代表的なものに「確証バイアス」「利用可能性ヒューリスティック」「正常性バイアス」など。

2. 成り立ち・背景

- 10の本能

→ ロスリングが世界の統計データを使った講義や調査で「多くの人が共通して誤解するパターン」を10に絞って整理。

→ 教育・啓蒙を目的としたシンプルな分類。 - 認知バイアス

→ 心理学や脳科学の研究成果として体系化。

→ 実験的に裏付けされた“人間の思考特性”で、学問的・臨床的な基盤がある。

3. 対象範囲

- 10の本能

→ 特に「世界や社会をどう理解するか」というマクロな現実認識にフォーカス。

(例:途上国はすべて貧しい、世界は悪くなっている、など) - 認知バイアス

→ 日常的な意思決定や判断全般に関わる。

個人の購買行動、政治的判断、リスク認知など、広範に作用。

4. 数と整理方法

- 10の本能

→ 10個に厳選されている。

→ 書籍のストーリーとしてわかりやすさを優先。 - 認知バイアス

→ 種類は膨大(数十~数百)。

→ 分類基準も複数(ヒューリスティック系、感情系、社会心理系など)。

5. 実践の仕方

- 10の本能

→ 「世界を正しく理解するために、データを見よう」「二極化や恐怖にとらわれず、事実に基づいて判断しよう」といった行動指針が示されている。 - 認知バイアス

→ 「人はこういう傾向を持つ」と学術的に指摘するにとどまることが多い。

実践に活かすには、バイアスを意識して行動修正するトレーニングが必要。

6. 具体例の違い

- 10の本能(例)

- 分断本能:「世界は二つに分かれている」と考える

- ネガティブ本能:「悪いニュースばかりに注目する」

- 恐怖本能:「危険なものを過大評価する」

- 認知バイアス(例)

- 確証バイアス:自分の考えに合う情報ばかり集める

- 利用可能性バイアス:思い出しやすい出来事を過大評価する

- アンカリング効果:最初に見た数値に判断が引きずられる

比較表

| 観点 | ファクトフルネス10の本能 | 認知バイアス |

|---|---|---|

| 定義 | 世界を誤解させる思い込みのクセ(教育的フレーム) | 認知過程の偏り・ゆがみ(心理学用語) |

| 数 | 10個に整理 | 数十~数百 |

| 範囲 | 世界の見方・社会認識 | 人間の意思決定全般 |

| 成り立ち | ロスリングの教育的整理 | 学術研究(心理学・行動経済学) |

| 目的 | わかりやすく改善を促す | 認知特性の解明 |

| 実践方法 | データに基づいて判断する習慣 | バイアスを自覚・修正する訓練 |

| 例 | 分断本能・ネガティブ本能・恐怖本能 | 確証バイアス・アンカリング・正常性バイアス |

✅ 簡潔に言うと、**認知バイアスは学問的な「大分類」**で、その中の一部を 「現実認識に関する10パターン」として整理したのがファクトフルネス、という関係に近い。

関連記事:ファクトフルネス データーの正しい見方【イラスト図解】

総合 まとめ

会社、工場および日常生活において私たちは自分の『思い込み』で暮らしています。

しかし、データー、数値がない『思い込み』で行動することは思いがけないトラブル、損失を招く確率が非常に高くなります。

認知バイアスを「見える化」するチェックリストや層別分析と組み合わせると、自分の思い込みに気づき、正しい方向に改善し、変わることが可能になります。

下記の記事も参考になりますので参照を願います。

関連記事:認知バイアスを見える化し工場の品質と安全を高める!

関連記事:工場の安全衛生×CBT(認知行動療法)入門

おすすめBOOK:

コメント