AIと官能検査の融合:新たな時代の幕開け

1-1: 官能検査とは?その意義と重要性

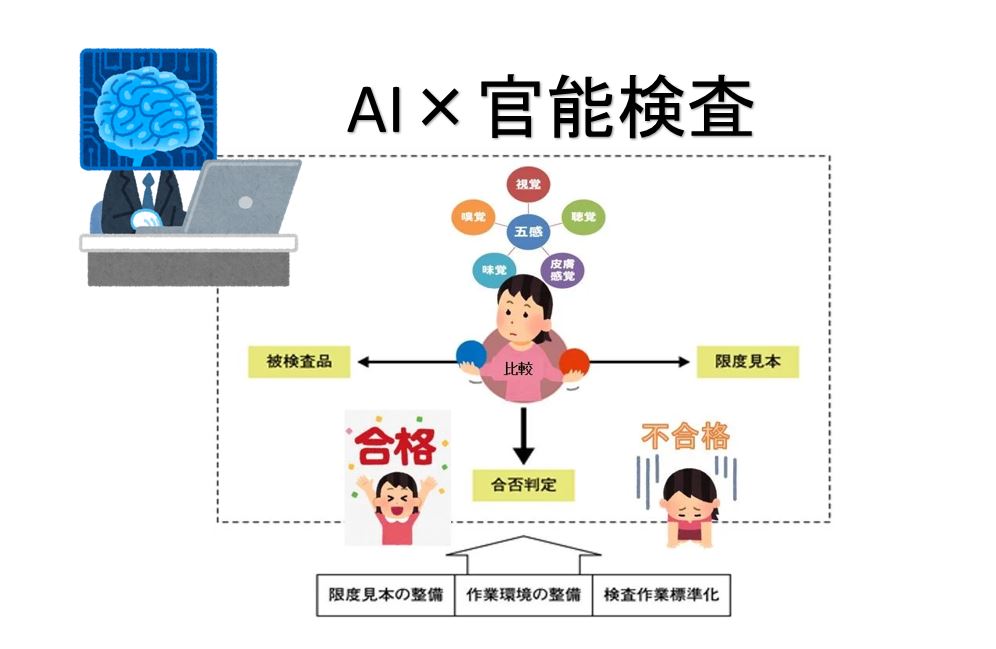

官能検査とは、人間の五感(視覚・嗅覚・味覚・触覚・聴覚)を用いて製品やサービスの品質を評価する手法であり、食品、化粧品、香料、日用品など「感覚的な満足度」が重要な業界で広く活用されています。数値では表現できない“感じ方”を科学的に可視化し、品質向上や製品開発に活かすことができます。

視覚であれば「見た目の色合いや形」、嗅覚では「香りの強さ」、味覚では「甘味・酸味・苦味」など、感覚は複雑で主観的です。そのため官能検査では、複数の評価者を対象に、統計処理や判別分析などを行いながら客観性を保ちつつ分析します。

1-2: AIの役割:生成AIとChatGPTの可能性

近年、AI技術の進化により、人間の感性に迫る表現力と分析能力を持つ「生成AI」が登場しました。特にChatGPTは、自然言語処理に優れ、テキスト生成・要約・分類・分析といった多様なタスクに対応可能です。

官能検査においても、生成AIを活用することで以下のような新たな価値が生まれます:

- 評価コメントの自動生成・要約

- 評価内容の構造化

- トレンド抽出と要因分析

- なぜなぜ分析の支援

つまり、ChatGPTの活用により「人の感覚の可視化と再現」が可能となり、官能検査の効率性・精度が飛躍的に向上するのです。

1-3: 官能検査の現状とAI活用の必要性

現在の官能検査は、多くの人手と時間、さらに経験値が必要です。

課題としては:

- 評価のばらつき(評価者の主観差)

- ノウハウの属人化(ベテラン頼り)

- 統計処理の負担(Excelベースが多い)

これらの課題に対し、AIは「定量的な指標化」「再現性の高いレポート化」「属人性の排除」を通じて支援できます。

とくに生成AIは、熟練者の評価表現を自然言語で学習し、初心者でも高度な評価文が書けるようにサポートできます。

2: ChatGPTを活用した官能テストの新しい方法

2-1: なぜなぜ分析を用いた課題解決プロセス

なぜなぜ分析は、問題の根本原因を特定するために「なぜ?」を5回繰り返して掘り下げる手法です。官能検査の中で「なぜ味にばらつきがあるのか?」「なぜ香りが飛びやすいのか?」といった課題に対して、ChatGPTを使えば効果的に分析できます。

ChatGPTは対話形式でなぜなぜ分析を進められるため、思考の流れを止めずに深掘りが可能。検査チームがディスカッションする際にも、補助的な「仮説生成エンジン」として機能します。

2-2: プロンプト設計による評価の質の向上

ChatGPTの活用には「プロンプト設計」がカギを握ります。

たとえば:

あなたは食品官能検査のプロです。以下の評価コメントを読み、改善案を出してください。

【コメント】「やや苦みが残るが後味は良好」

こうした設計により、ChatGPTは専門性のある回答を提供し、初心者の評価者でも精度の高いコメントを出せるようになります。

さらに、定型プロンプトをテンプレート化することで、品質の標準化と属人性の排除につながります。

2-3: 無料で使える官能検査支援ツールの紹介

ChatGPTを使った官能評価支援は、以下のようなツールで無料でも実現可能です:

- Googleスプレッドシート+ChatGPT拡張(GAS)

- Notion AIによる評価メモの整理

- ChatGPT Web版でのQ&A形式対話

これにより、専門的なソフトがなくても、個人や小規模事業者でも高度な官能検査が行えるようになります。

3: 実践!ChatGPTによる官能テストの設計

3-1: AIを使ったテストの設計方法とは?

実際にChatGPTを活用して官能テストを設計する際には、目的と対象に応じてプロンプトをカスタマイズする必要があります。たとえば、食品の味覚評価における官能検査では、「味のバランス」「後味の残り方」「香りの持続性」など、複数の評価項目を設定します。

手順例:ChatGPTによるテスト設計

- 評価目的の明確化:何を評価するか(例:新商品の味)

- 評価項目の選定:五感に基づく要素(例:甘味、酸味、舌触り、香り)

- プロンプトの作成:ChatGPTに対して具体的な質問文を設計

- 仮想的なパネルコメント生成:評価コメントを自動生成し傾向を分析

- テンプレート化:複数案件に対応できるフォームを作成

このようにAIによるテスト設計は、従来人手で行っていた設計作業を効率化し、より汎用性の高いテストプランを短時間で作成可能にします。

3-2: 評価基準の体系化とノウハウ

官能検査における大きな課題の一つが「評価のばらつき」です。AIを活用することで、このばらつきを減らし、評価の共通基準を整備できます。

ChatGPTによる基準統一のアプローチ:

- 表現の標準化:「やや酸っぱい」などの曖昧表現を数値やレベルにマッピング

- ノウハウの明文化:ベテラン評価者のコメントを蓄積・学習し、後進へ継承

- スコア化テンプレート:項目ごとの点数評価や記述コメントをセット化

また、ChatGPTは学習データとして複数の評価表現を取り込み、同じ文章でも評価基準に合わせて「初心者向け」「プロ向け」などの異なる形式で出力できます。

3-3: 住友ゴムとNECの事例研究

実際に、住友ゴム工業とNECでは官能検査とAIの融合に取り組んでいます。

- 住友ゴム工業では、タイヤの乗り心地や静粛性といった「感性評価」をAIでデータ化。ドライバーのフィードバックを学習させ、製品設計へフィードバックしています。

- NECでは、AIとIoTを組み合わせた「感性分析プラットフォーム」を開発。ユーザーの表情、音声、動作から感情を推定し、製品や広告評価に活用しています。

これらの事例は、官能的な価値を数値として扱うAIの活用が、実用段階に入っていることを示しています。

4: 効率的な官能テストのための技術とツール

4-1: 詳細分析に役立つなぜなぜ分析アプリ

なぜなぜ分析アプリは、問題の本質を深堀りする際に非常に有用です。ChatGPTと連携することで、以下のような使い方が可能になります:

- ステップごとの自動記録:なぜ?のやり取りを記録・要約

- 仮説の自動提案:「原因候補」をChatGPTが複数提示

- 視覚化支援:フローチャートやマインドマップ形式で出力

たとえば「香りが弱い」という問題があった場合、ChatGPTは原材料、製造工程、保管方法といった観点から原因を洗い出します。

4-2: ChatGPTと組み合わせた新しい観点

従来の官能検査は「五感」で感じたことをそのまま評価表に記述する形式が主でしたが、AIとの組み合わせにより以下のような新しい観点が加わります:

- 言語化能力の強化:曖昧な表現をChatGPTが補足・修正

- 多様な視点の獲得:評価者の背景にとらわれないコメント生成

- 感性データの再利用:以前の評価データを分析・比較しやすくなる

これにより、より体系的かつ戦略的な官能評価が可能となります。

4-3: AIを取り入れた試験のメリット

AIとChatGPTを取り入れた官能検査のメリットは次の通りです:

- 省力化:評価コメントの自動生成、分析の時間短縮

- 標準化:全評価者に共通のプロンプトを使うことで評価基準を統一

- 蓄積性:コメントや傾向がデータベース化され、学習と再利用が可能

- 教育支援:初心者でも熟練者レベルの評価コメントを生成可能

これらは、企業の品質管理だけでなく、研究開発や商品企画にも大きなメリットをもたらします。

5: 官能検査におけるAI活用の未来

5-1: 人間の熟練との共存:AIの限界と可能性

AIは多くの場面で人間の作業を支援できますが、感性評価には依然として「人間ならではの感覚」が重要な場面があります。たとえば、季節や文化、環境によって異なる「感じ方」をAIが完全に再現するのは困難です。

一方で、AIは「一貫した視点での判断」「人間では見逃すパターンの発見」において圧倒的な強みを持ちます。今後は、熟練者のノウハウをAIに学習させ、共存する形で官能検査の新たなスタンダードを築いていくことが求められます。

5-2: 業界全体に与える影響と新たな提案

官能検査にAIを活用することで、以下のような業界変革が期待されます:

- 品質管理の自動化:定期検査・ロット評価の効率化

- 教育体制の変革:新人教育におけるAI支援教材の導入

- グローバル対応:異文化間での評価軸の共通化

さらに、評価者不足に悩む地方中小企業にとっても、AI活用は「人材に頼らず品質を守る手段」として大きな武器になります。

5-3: 今後のAI技術革新への期待と展望

今後のAI進化により、音・香り・味といった感性情報をデジタル信号として読み取る「感性センシング技術」や、「脳波・表情解析による感情評価」などの領域も広がると予測されます。

また、リアルタイムの官能評価支援ツールとして、

- スマートウォッチ+AIによるストレス評価

- 香りの成分×好みを分析するAI嗅覚センサー

- VR+官能評価トレーニング

など、新たな活用が期待されます。

まとめ:AIと官能検査が拓く未来

AIと官能検査の融合は、単なる効率化にとどまらず、「感性の可視化」「感覚の標準化」「熟練の継承」という3つの革命をもたらします。

生成AI(ChatGPT)をはじめとする技術は、これまで属人的だった官能評価の世界に、論理と再現性をもたらし、多くの人が「感性」をデータとして扱える時代を切り拓きつつあります。

人の感覚とAIの知性。その共存によって生まれる未来の官能検査に、大きな期待が寄せられています。

生成AI(ChatGPT)を活用することで官能検査は精度は向上しますが適切なプロンプト文をAIに指示し、回答してきた文書を確認するために必要なのは『官能検査の基礎知識』です。

下記の記事を参考に生成AI(ChatGPT)を用いた官能検査を進めて下さい。

又、官能検査用のカスタムGPTを作成しました、ご参考 願います。

コメント