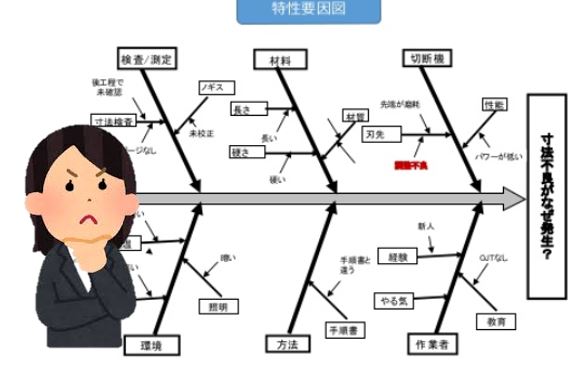

特性要因図とは?

製品やサービスの「問題(=特性)」に対して、

原因(=要因)を分類して整理する図のこと。

骨みたいな形しているので、**「魚の骨(フィッシュボーン図)」**とも呼ばれている。

日本では石川馨さんが考案したので「石川ダイアグラム」とも言われでる。

「問題(=特性)」原因は色々あり、その中に真に原因が隠れているのでそれを発見する為に視覚的に目で分かる図で表現したモノです。

殺人事件の複数の容疑者の中から絞り込んで真犯人を見つけるやり方に似ています。

特性要因図の詳細は下記の記事を参考にしてください。

ChatGPTによる特性要因図の作成法【初心者向け】

ChatGPTを使って特性要因図(フィッシュボーン図)を作る方法を、初心者向けにやさしく、ステップごとに下記の解説しました。

Step 1:問題(特性)を決める

まず最初に、解決したい「問題点」をはっきりさせる。

例:

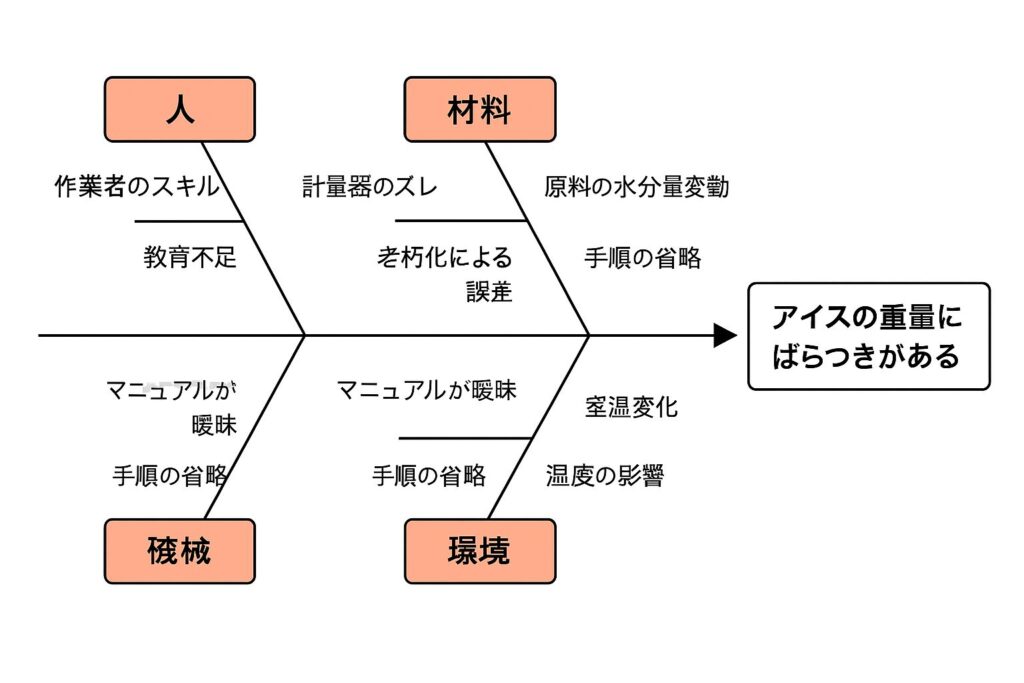

- アイスの重量がばらつく

- 製品にキズがつく

- 作業ミスが多い

👉 この「問題」が特性要因図の“頭”になる。

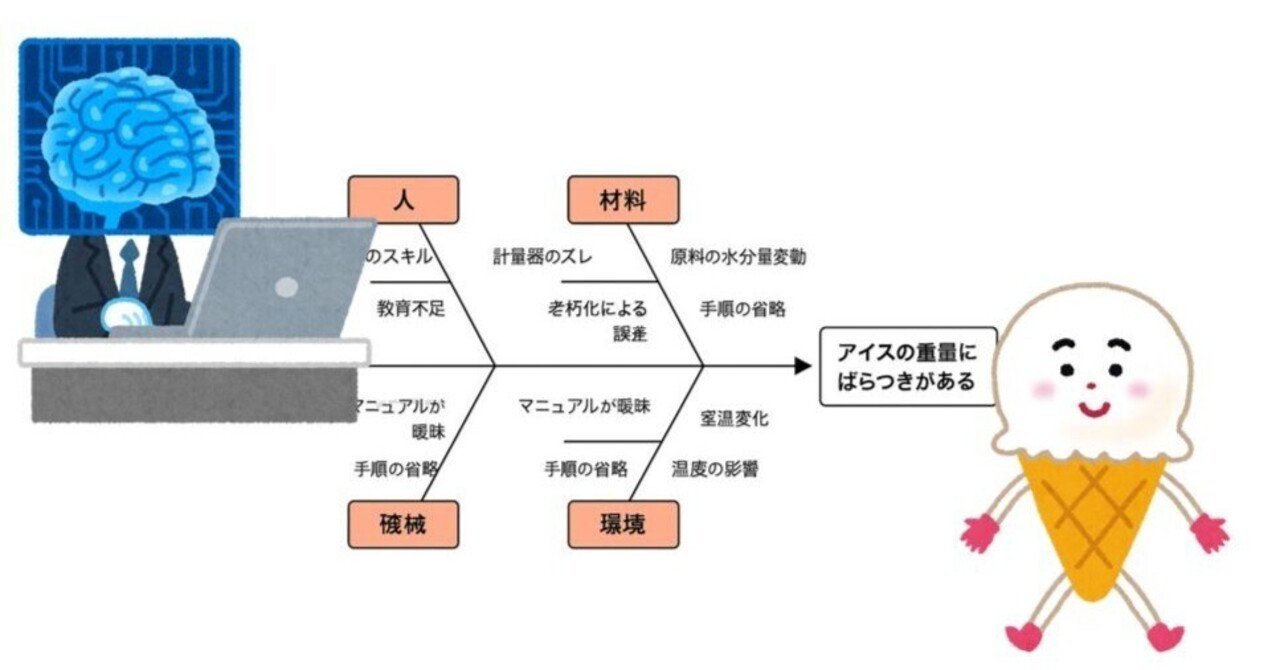

Step 2:ChatGPTに聞いてみる(プロンプト例)

そのままこう聞いてOK:

「アイスの重量にばらつきがある」という問題に対して、特性要因図を作ってください。

応用版(カテゴリを指定):

「アイスの重量にばらつきがある」問題について、「人」「機械」「材料」「方法」「環境」の5つの観点で、特性要因図の要素を挙げてください。

Step 3:ChatGPTの出力を見る(テキスト例)

【問題】アイスの重量にばらつきがある

【人】

・作業者のスキル差

・教育不足

【機械】

・計量器のズレ

・老朽化による誤差

【材料】

・原料の水分量の変動

・原料ロットの品質差

【方法】

・マニュアルが曖昧

・手順の省略

【環境】

・室温変化

・湿度の影響

Step 4:図にする(オプション)

①:図はChatGPTに頼む

上記の内容を図として出力してください(魚の骨のように)

👉 テキストの「疑似フィッシュボーン図」が表示される。

②:画像生成もOK!

この特性要因図を図で描いてください。PNG形式で。

👉 ChatGPTが画像で出力(Pro版使用時)

「Pro版」とは、ChatGPTの有料プラン(ChatGPT Plus)のこと

下が横方向で作成した特性要因図のPNG画像です。

③:無料版chatGPT 対応方法 手書き

無料版chatGPTでは図は作成されないので下記の方法で図を作成。

1.ChatGPTのテキストを見ながら、自分でExcelや手描きで図にする。

2.ChatGPTで構造を出力 → 次のツールで図に変換:

draw.io:無料、ブロック図が簡単に作れる

Lucidchart:きれい、共有も簡単

Canva:デザイン重視の人向け

ChatGPTの特性要因図 活用のコツ

| やること | ポイント |

|---|---|

| 問題を明確に伝える | できるだけ具体的に「いつ・どこで・何が」まで書く |

| カテゴリを指定する | 「人・機械・材料・方法・環境」などを使うと精度アップ |

| 図にしてもらう | テキスト or 画像どちらも対応できる |

特性要因図における 要因の検証

特性要因図(フィッシュボーン図)を使って真の原因(真因)を追究するには、単に図を描くだけでなく、体系的な深掘りと現場検証が必要です、要因を一つずつ、問題がないか検証します。

特性要因図で列挙された各要因は、仮説段階の「可能性のある原因」にすぎません。

そのため、「本当にその要因が問題と関係しているのか?」を現場で実際に調べる=検証が必要です。

その際は現場の関係者(作業者・リーダーなど)と一緒にブレストするのが理想です。

【ステップ1】要因を優先順位づけする

特性要因図には複数の要因があるため、影響が大きそうなものから順に検証します。

優先順位の決め方:

- 発生頻度が高い(ヒアリング・点検記録から)

- 過去にも不具合歴がある

- 作業影響が大きい(ヒューマンエラー、手作業)

【ステップ2】現場で「目で見る」「測る」「聞く」

要因が本当に問題と関係しているかを、定性的・定量的に確認します。

検証の具体的手段:

| 方法 | 具体例 |

|---|---|

| 実地観察(Go See) | 実際に現場で作業を観察し、要因が出現しているか確認 |

| 記録の確認 | 点検記録、トレーサビリティ、作業ログのチェック |

| 測定・データ分析 | 温度、重量、寸法などを実測・分析(例:ヒストグラム) |

| 作業者インタビュー | 実際の作業者から実態を聞き出す(ヒアリング) |

【ステップ3】仮説と照らし合わせる

洗い出した要因が、「問題が起きている時」と「起きていない時」でどう違うか?を比較します。

例:

- 寸法不良が起きていた日は、機械の温度センサーに異常ログがある

→ センサー異常が「要因」として信頼性あり

【ステップ4】対策を打ち、結果を観察する(仮説検証)

一時的に対策を講じて、問題の発生率が下がれば「要因が真であった」可能性が高いです。

例:

- 教育を強化した → 作業ミスが激減した

→ 教育不足が有効な要因だったと判断できる

要因検証の成功ポイント

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 要因は事実に基づいているか? | 感覚ではなくデータや現場観察で裏付けを取る |

| 要因が再現されるか? | 問題が起きる条件でその要因が確かに存在するか |

| 対策後に変化があるか? | 改善効果を数値で確認できるか |

| 作業者の声は反映されているか? | 現場のリアルな情報が含まれているか |

アイス工場の具体例:重量不良の検証

- 【仮説要因】冷却が強すぎて原料が詰まり、充填量が減る

- 【検証手段】実際に冷却温度を記録 → 温度が-22℃以下の日に不良が多発

- 【対策】冷却設定を-18℃に変更 → 不良率が5% → 0.5%に改善

→ 検証成功、要因確定!

ChatGPT活用による特性要因図 作成の利点

ChatGPTを活用して特性要因図(フィッシュボーン図)を作成する利点は、多くの点で現場作業・品質改善・教育支援に役立ちます。以下に、わかりやすく分類・解説します。

ChatGPTで特性要因図を作成する利点【一覧】

1. 時間短縮:要因出しを一瞬で支援

通常、特性要因図を作る際はブレインストーミングやミーティングに多くの時間がかかります。しかし、ChatGPTなら以下のようなプロンプトだけでOK:

「製品にキズが発生する問題の特性要因図を4M分類で作ってください」

→ 数秒で要因の候補が一覧化され、すぐに図に反映できます。

2. 抜け漏れ防止:網羅的な視点

ChatGPTは4M(Man, Machine, Method, Material)や5M1E(Measurement, Environment含む)といった基本構造に沿って、偏りのない要因整理ができます。

現場だけでは「人」に偏りがちな視点も、AIを使えば客観性のある広い視野を持ち込めます。

3. アイデア支援:発想の壁を突破

現場で「もう思いつかない…」というとき、ChatGPTは業界知識や統計情報をもとに意外な要因や視点を提示してくれます。

たとえば:

- 原材料のロット差異

- 外気温の変動

- 作業者の心理的要因(焦り・疲労)

→ AIの客観的視点が「盲点」を補ってくれます。

4. 教育・共有に強い:初心者にもわかりやすい

ChatGPTは、図解だけでなく以下のような初心者向け説明文の作成も得意です。

- 特性要因図の目的と使い方

- 各要因の具体的な例

- なぜなぜ分析との連携方法

→ 新入社員や他部署の人とも共通言語で議論ができます。

5. 思考の整理・見える化に役立つ

ChatGPTは、複雑な問題を分類・構造化してくれるため、問題の因果関係や影響範囲が見えやすくなります。

例:

作業者のミス → 作業基準が曖昧 → 教育が不十分 → 教育マニュアルが古い

→ こうした思考の流れを、ChatGPTが整理し、文書や図として出力してくれる。

6. 改善活動のスピードが上がる

特性要因図で要因を出した後、ChatGPTは以下も自動で対応できます:

- なぜなぜ分析

- 真因の特定

- 対策案の提案

- 改善効果の測定方法の提案

👉 「分析→改善→確認」まで一気通貫で支援できます。

7. 多言語対応でグローバル展開も可能

ChatGPTは、英語・中国語・スペイン語など多言語に対応しており、海外工場・外国人スタッフへの共有もスムーズ。

例:

Please generate a fishbone diagram for delivery delay issues using 4M classification.

→ 英語で即出力。→ 翻訳せずにそのまま活用可能。

ChatGPTで特性要因図を作成する利点【一覧】

| 利点カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| ⏱ 時間短縮 | 要因の洗い出しと整理を即座に実行できる |

| 🎯 抜け漏れ防止 | 4M/5M/6M分類で網羅的な観点を提示できる |

| 💡 アイデア支援 | 現場では気づきにくい要因も提案してくれる |

| 📚 教育・共有 | 初心者にもわかりやすい解説・図解が可能 |

| 🧠 思考の整理 | 複雑な問題を構造的に可視化できる |

| 🛠 改善活動の加速 | なぜなぜ分析や対策案までスムーズに連携可能 |

| 🌐 多様な言語対応 | 多言語での作成・展開も可能(例:英語・中国語) |

事例で学ぶ!ChatGPTによる特性要因図の作成、要因検証、改善策

「ChatGPTを活用した特性要因図(フィッシュボーン図)の作成、要因の検証、改善策の立案」の事例を3つご紹介します。各事例にはプロンプト文も明記してありますので、実際の活用の参考にしてください。

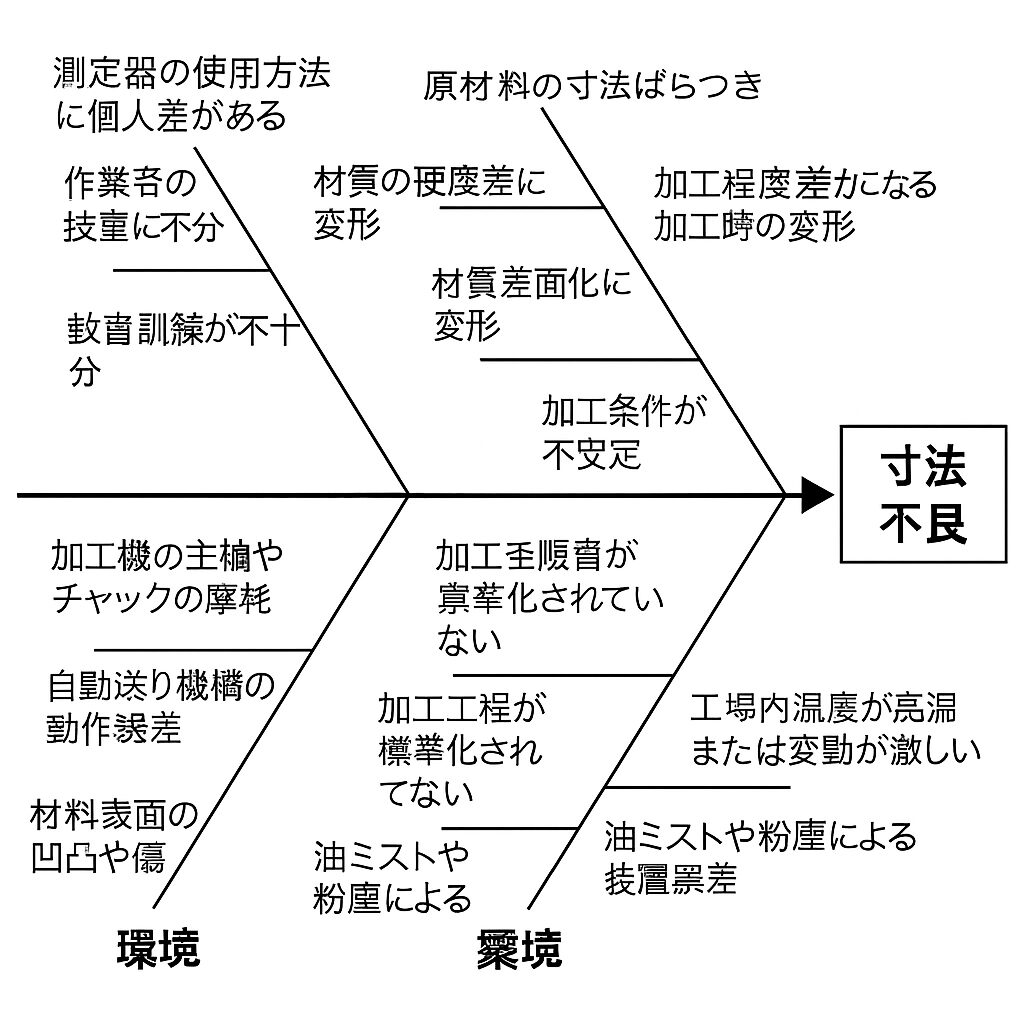

事例1:金属加工工場での寸法不良問題

❖目的:

部品の長さのばらつきがあり、不良品が発生している、特性要因図を用いて原因を特定、対策する。

❖使用プロンプト:

金属加工品の「寸法不良」が多発しています。これを改善するために、特性要因図を作成してください。「人」「機械」「材料」「方法」「環境」の5つの観点で、特性要因図の要素を挙げ重要な要因に対する対策も提案してください。❖ChatGPT出力例(要約):

特性(問題)

寸法不良の発生(加工寸法が規格外になる)

特性要因図(フィッシュボーン図要素)

【1. 人(Man)】

-

測定器の使用方法に個人差がある

-

作業者の技量にばらつき

-

教育訓練が不十分

-

注意力の低下(夜勤・残業時)

【2. 機械(Machine)】

-

加工機の主軸やチャックの摩耗

-

自動送り機構の動作誤差

-

温度変化による機械の寸法変動

-

定期メンテナンスが未実施

【3. 材料(Material)】

-

原材料の寸法ばらつき(仕入れ時点)

-

材質の硬度差による加工時の変形

-

材料表面の凹凸や傷

【4. 方法(Method)】

-

加工手順書が未整備または更新されていない

-

加工工程が標準化されていない

-

加工条件(切削速度・送り量)が不安定

-

検査基準のばらつき

【5. 環境(Measurement/Environment)】

-

工場内温度が高温または変動が激しい

-

測定場所と加工場所の温度差

-

油ミストや粉塵による装置誤差

-

振動や騒音環境による影響

*現在のchatGPT版(2025年6月)は日本語の文字化けが発生している。

*現在のchatGPT版(2025年6月)は日本語の文字化けが発生している。

真の原因(重要要因の抽出)と対策

| 要因カテゴリ | 真因と考えられる項目 | 改善対策 |

|---|---|---|

| 機械 | チャックの摩耗により部品固定位置がズレる | 定期的なチャックの摩耗測定と交換ルールの明文化 |

| 人 | 測定器の使用方法にばらつき | 作業者への測定教育の実施+測定手順書の配布 |

| 方法 | 加工条件の設定が作業者ごとに異なる | 加工条件の標準化とNCプログラムの固定化 |

| 材料 | 原材料の硬度やばらつきによる加工変形 | 材料の受け入れ時検査強化(硬度測定など) |

| 環境 | 工場内と測定室の温度差による寸法誤差 | 測定室の温度を一定に保ち、環境管理記録を導入 |

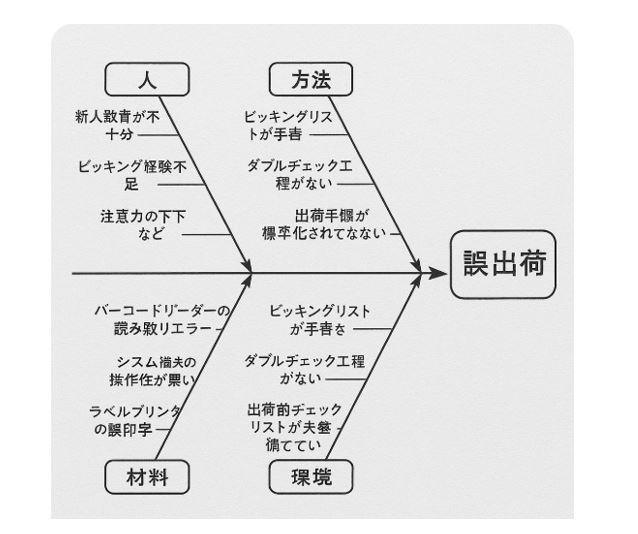

■事例2:物流センターでの「誤出荷」問題

❖目的:

出荷ミスが月に数件発生しており、顧客からの信頼が低下している。

❖使用プロンプト:

「物流センターで誤出荷が発生しています。ChatGPTを使って、特性要因図を作成し、真因分析を進め、改善策を提案してください。」

❖ChatGPT出力例(要約):

- 人:新人のピッキング作業ミス

- 機械:ハンディスキャナの読み取りエラー

- 方法:検品工程が目視のみで実施

- 材料:伝票内容とバーコード情報に差異あり

- 測定:誤出荷の検出が納品後

- 環境:棚ラベルが剥がれて視認性が悪い

❖改善策(ChatGPT提案):

- 新人研修にWチェックの手順を追加

- バーコード照合システムを導入

- 棚ラベルの貼替えルールを設定

- 誤出荷の発生都度フィードバック会を実施

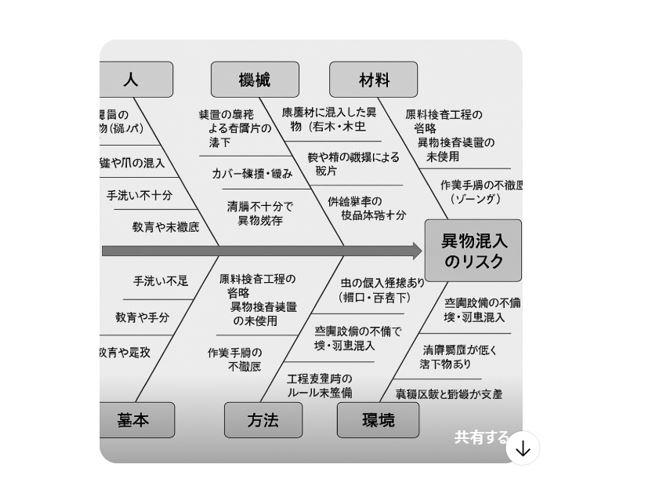

■事例3:食品工場での「異物混入」リスクの対策

❖目的:

異物混入のヒヤリハットが多く、クレームに発展する前に再発防止策を講じたい。

❖使用プロンプト:

「食品工場で異物混入のリスクがあります。特性要因図をChatGPTで作成し、要因ごとのリスク評価と改善策を提示してください。」

❖ChatGPT出力例(要約):

- 人:作業時の帽子・マスク未着用

- 機械:包装機の部品が劣化して破片混入の恐れ

- 方法:清掃チェックリストが形骸化

- 材料:原料の異物除去が手作業中心

- 測定:金属検出機の感度が不安定

- 環境:製造ライン付近で工具が保管されている

❖改善策(ChatGPT提案):

- 工具管理ルールの徹底(5S管理)

- 金属検出機の定期メンテナンス

- 清掃作業後に監督者チェックを導入

- 教育ビデオで異物混入の重大性を啓蒙

特性要因図を作成時における各種生成AIツールとの比較

「特性要因図を作成する時に使える各種生成AIツールの比較」を、ChatGPT/Copilot/Gemini/Claude/Notion AI/その他日本語対応系などを中心に、実務で使える視点で解説。

特性要因図の作成における 生成AIツール比較

| ツール名 | 特性要因図対応度 | 特徴・強み | 図の出力 | 日本語対応 | 活用シーン例 |

|---|---|---|---|---|---|

| ChatGPT (GPT-4o) | ◎(構造+解説◎) | プロンプトだけで6M分類+文章+表形式OK。画像出力も可(有料版) | ✅(画像生成も可) | ◎(自然) | QA表作成・品質会議・教育用 |

| Microsoft Copilot | ◯(表重視) | ExcelやWordと連携しやすい。表形式中心で、図形まではやや弱い | △(Office連携に依存) | ◎(Office準拠) | Excel上の特性要因表作成 |

| Google Gemini | ◯(補助的) | 表や文章化は得意だが、分類はやや曖昧なこともある | △(図は別ツールが必要) | ◎ | 要因の抽出と整理支援 |

| Claude(Anthropic) | ◎(構造化上手) | 論理展開が丁寧で、要因の粒度や深掘りが秀逸。図化は未対応 | ❌(図は出せない) | ◯(2024以降向上) | 深掘り分析・報告書構成支援 |

| Notion AI | △(文書化向き) | 議事録や改善案の記録には向くが、QCツールとしての使い方は限定的 | ❌(図不可) | ◯ | 会議メモや記録の補助に |

| Bing Chat | ◯(Web検索連携) | 要因例の収集は得意。図としては別途作成が必要 | ❌ | ◎ | 要因の参考情報収集に |

| 国内AIツール例(例:ELYZA、PoCot) | △〜◯ | 日本語文章生成には強いが、QCツール系はまだ発展途上 | ❌ | ◎(日本語特化) | 初学者向けの文章解説に◎ |

比較のポイント解説

| 比較軸 | 解説例 |

|---|---|

| 出力形式 | ChatGPTはテキスト・表・画像形式すべてに対応。Copilotは表形式が得意。Claudeは構造化文書が得意。 |

| 図の出力力 | ChatGPT(GPT-4o)は画像生成ができ、フィッシュボーンの図が出せる(プロンプトによる)。他は基本は非対応。 |

| 要因の深掘り力 | ClaudeやChatGPTが上手。Geminiはやや浅くなることも。Notion AIは文章メインでQCには不向き。 |

| 連携・補助機能 | CopilotはExcelやPowerPointとの親和性が高く、定型化された作業に強い。 |

結論:実務で特性要因図をつくるなら

初期構造やアイデア出し → ChatGPT or Claude

- 6M分類で分類して、視覚・構造・文章の3拍子が揃ってる

Excelでの資料化 → Microsoft Copilot

- 表形式のQC資料に落とし込む時に便利

会議メモや記録 → Notion AI

- QAや改善案の記録は得意、図は他で作る

今後の展望:生成AIの進化とQC活動

「特性要因図における生成AI活用のまとめと今後の展望」を、品質改善×AI活用の視点で解説

1. 自動図生成の標準化

- ChatGPTなどのAIが、要因を読み取って図をリアルタイムに描画するのが標準に

- → PowerPointやExcelに自動挿入される時代へ

2. 工場データとの連携

- IoTセンサーやMESデータをAIが解析 → 異常傾向から特性要因図を“自動生成”

- → トラブル前に予兆要因を「見える化」

3. AI×QC教育の強化

- ChatGPTがQC検定対策や現場教育の講師代わりになる

- → eラーニング+AIコーチングで改善人材の育成が加速

4. 「予測型」特性要因図の登場

- 未来の不良やトラブルをAIが予測し、要因を仮想図として出力

- → 対策は「起きる前に打つ」時代に

まとめ:ChatGPT活用で「誰でも品質思考」が可能に

従来の特性要因図は、「経験者や品質管理の専門家」が中心でした。しかし、ChatGPTの活用により、誰でも構造的に問題分析ができる環境が整います。

- 現場力 × AIの知見 → もっと早く、深く、広く分析

- 改善の民主化(誰でも、どこでも、すぐに)

ChatGPTは、特性要因図を「現場の知恵と仕組み」に変える新たなパートナーです。

ChatGPTを使えば特性要因図を作成するのがあっという間、終わる。

それだけじゃなく、「あ、そーいえばその要因忘れていた!」

「こっちの分類のほうが合っている!」ように、自分の頭を整理する道具としても使用できる。

ChatGPTは、“発想の拡張装置” + “整理の達人”

→ 特性要因図づくりをもっと早く、深く、正確にしてくれる相棒です

*noteに『ChatGPTによる特性要因図の作成法』の成功事例を投稿しています、ご参考 願います。

コメント