製造現場の「微粒子ゴミ&異物」について初心者向けにわかりやすく解説しています。

- 1. 微粒子ゴミ&異物とは(まず正体を掴む)

- 2. 微粒子ゴミ&異物はどこから来る?(発生源の型で考える)

- 3. 微粒子ゴミ&異物の動き(最小限の物理)

- 4. 微粒子ゴミ&異物 何を指標に管理する?

- クリーン・ルーム クラス(清浄度)について

- 5. 微粒子ゴミ&異物 測定と見える化の基本

- 6. サンプリング設計と統計

- 7. 静電気×微粒子の断ち切り方

- 8. ありがちな現場のNG行動

- 9. 低発塵設計(構造で勝つ)

- 10. 工程別の要点

- 11. 清掃・除塵の勝ちパターン

- 12. 空調とフィルタ管理

- 13. 微粒子ゴミ&異物 教育とヒューマンファクタ

- 14. KPIと可視化・アラート

- 15. 90日導入ロードマップ(例)

- 16. 微粒子ゴミ&異物 調査テンプレ(原因特定の型)

- 17. 微粒子ゴミ&異物 日常点検チェックリスト(抜粋)

- 18. 微粒子ゴミ&異物 成分同定の読み方(超入門)

- 19. 投資対効果と優先順位

- 20. 微粒子ゴミ&異物 明日からまずやる5点セット

- 21. 微粒子ゴミ&異物 測定ワークフロー(最小構成の標準)

- 22. 気流設計の勘所(現場でできる範囲)

- 23. 包装資材の選定・取り扱い

- 24. 微粒子ゴミ&異物 教育プログラム例(初回60分)

- 25. KPIの数値例(たたき台)

- 26. ABテスト設計の型

- 27. 微粒子ゴミ&異物 ミニ用語集

- 28. 微粒子ゴミ&異物 失敗例と回避策

- 29. 微粒子ゴミ&異物 ポケット版チートシート

1. 微粒子ゴミ&異物とは(まず正体を掴む)

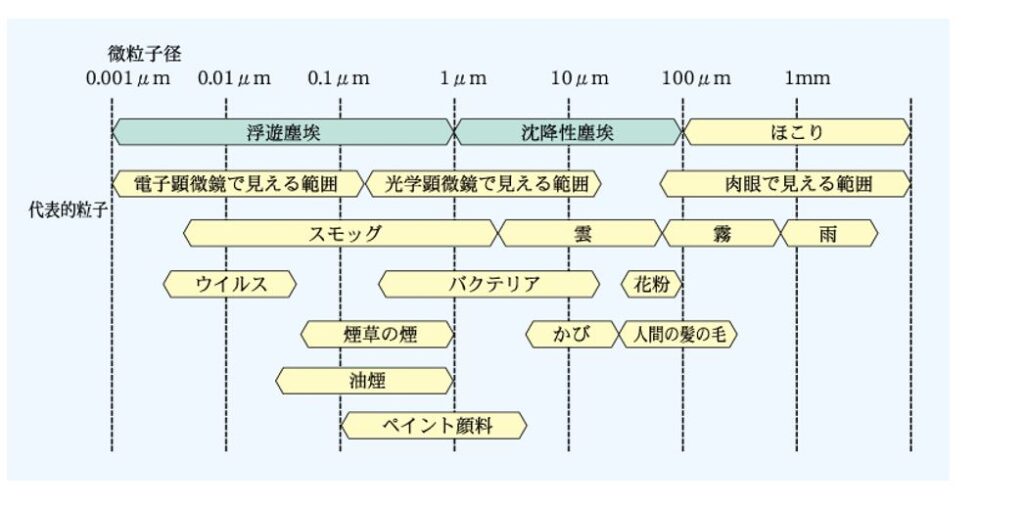

製造品質や外観、衛生・信頼性を損なう恐れのある微小な固体粒子の総称。スケール感は1nm〜100µm、現場で厄介なのは5〜50µm帯。髪の毛は約70〜100µm、10µm以下は基本見えない世界。異物不良、シール不良、可動部のかじり、光学面の点欠陥、接点不良、歩留まり低下などを招く

微粒子ゴミ&異物の大きさ

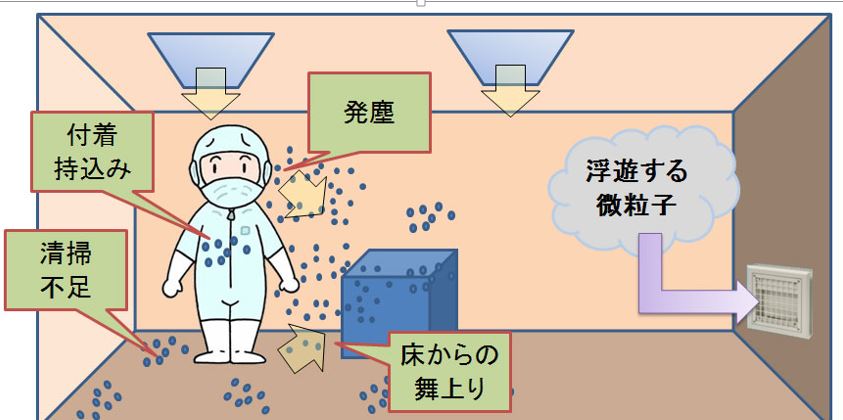

2. 微粒子ゴミ&異物はどこから来る?(発生源の型で考える)

発生源は「人・物・設備・環境・エネルギー」に分けると漏れが少ない。

- 人:衣服繊維、皮膚・髪、紙の毛羽、歩行の舞い上げ

- 物(材料・治工具・梱包):紙粉、トレイ擦れ、樹脂バリ、緩衝材の屑

- 設備:ベルトやローラの摩耗粉、チェーン・ギアの磨耗、潤滑スラッジ

- 環境:床・棚の堆積塵、空調ダクト内の堆積、劣化フィルタ

- エネルギー:圧縮空気の吹き出し、乱れた気流、静電気による吸着

コツは「擦れる・剥がれる・割れる・飛ぶ・付く」を探すこと。

3. 微粒子ゴミ&異物の動き(最小限の物理)

- 重力沈降:大粒は落ちるが10µm未満は沈みにくい。

- 気流:人の動き・空調で舞い上がり、再付着する。

- 静電気:帯電面に吸着して離れにくい。乾燥・樹脂・フィルム剥離で顕在。

- 表面力:微粒子は一度付くとこびりつく。押すより「中和して剥がし、吸う」。

4. 微粒子ゴミ&異物 何を指標に管理する?

- 個数基準:Xµm以上がN個/10cm²以下

- サイズ分布:≥5µm, ≥10µm, ≥25µm…の累積個数

- 質量基準:洗浄抽出→ろ過→乾燥→mg/部品

- 成果指標:外観異物不良率、シールNG率、歩留まり

おすすめは「成果KPI」+「原因側KPI」の二階建て。

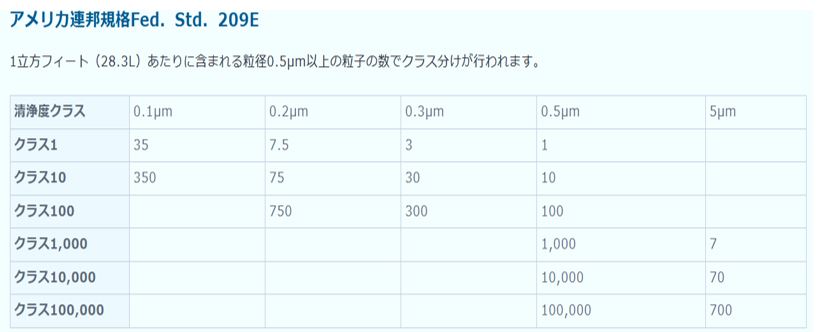

クリーン・ルーム クラス(清浄度)について

クリーン・ルーム内の空気中の微粒子がどの程度少ないか、つまりどれくらいゴミがないのか?

これらについての規格がクラス(清浄度)です。クラスの示す尺度は、単位体積に含まれる粒子の数で示されます。

現在クラスについては国際統一規格であるISO規格に移行されています。

ISO規格では1m3当たりの空気中に0.1μm以上の粒子が基準になっておりISOクラス1~9までクラスを分類しています。ただし業界では以前より広く慣用されている米国連邦規格を使用する場合が多い状況です。

米国連邦規格では1立方フィート(約30.5cm 四方)の空気中に含まれる0.5μm以上の大きさの粒子の数がいくつかで、クリーンルームのクラス分けをしています。

例えば、0.5μm微粒子が1立方フィートのなかに100個以下の場合はクラス100、0.5μm粒子が10,000個以下の場合はクラス10,000となります。

空気清浄度クラスによる測定粒径と上限濃度

作業内容による清浄度クラスの目安

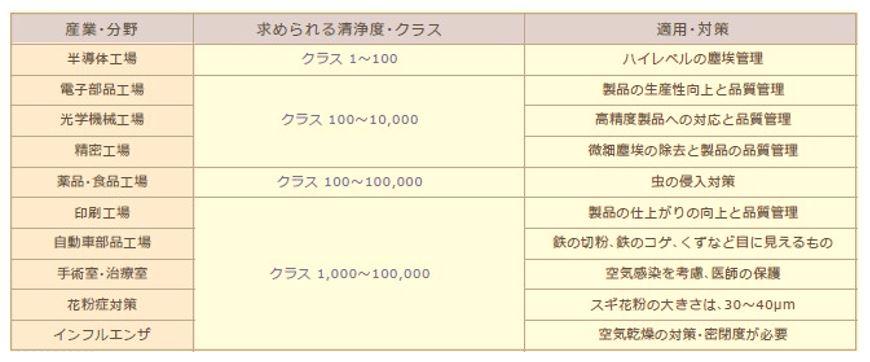

クリーンルームの清浄度クラスは数字が小さい方が高い清浄空間となるので良いですが、設備費、運転費は高価となります。

よって、業種や作業内容などにより、製品に求められる要求、歩留まりなどを考慮して清浄度クラスが決定されます。

清浄度クラスのレベルはおおよそ下記のとおりです。

5. 微粒子ゴミ&異物 測定と見える化の基本

- 空中粒子:パーティクルカウンタで定点・定時測定。

- 表面付着:斜光目視、粘着サンプリング→顕微鏡で個数・サイズ。

- 抽出重量法:溶媒/純水で洗い出し→ろ紙→マイクロバランス。

- 成分同定:SEM/EDXで金属・樹脂・紙粉などを特定し源流へ遡る。

姿勢(測り方)を治具化し、同じ条件で測るのが肝心。

6. サンプリング設計と統計

どこで:水平面、装置開口、入室直後、前工程終端。

いつ:開始直後、切替時、保全後、交替直後。

どれくらい:負荷と反応速度のバランス。管理図はc図/u図(個数)、p図(不良率)。サイズ別・工程別・曜日別のパレートで山を掴む。目視・装置ともGR&Rで“測れているか”を確認。

7. 静電気×微粒子の断ち切り方

- まず中和:イオナイザ(バー、スポット、ブロー)

- 基礎:アース、導電床、帯電防止手袋・ウェア

- 環境:過乾燥を避ける(湿度管理)

- 作業:フィルム剥離の角度・速度、エアは「イオン+吸引」を対で

静電気があると“付いて離れず擦って繊維付与”の負の連鎖になるべ。

8. ありがちな現場のNG行動

- 強いエアブローの乱用:奥の塵を掻き出して周囲に撒く。→イオン化+吸引で「吸う>飛ばす」

- 紙ウエス拭き:毛羽で再汚染。→低発塵ワイパ+適量の純水/溶媒

- 稼働直前のドライ床清掃:舞い上げて本番で降下。→終業後に湿式、翌朝は静的除塵

9. 低発塵設計(構造で勝つ)

材質選定(摺動樹脂→金属ローラ等)、接触最少化(角丸・当たり出し)

封じ込め(筐体化・陰圧化)

気流設計(上から下・清浄→汚へ一方通行、層流化)

メンテ性(見える・届く・外せる)。「掃除しやすさ」を設計仕様に入れる。

10. 工程別の要点

- 成形・切削・研磨:バリ・切粉・砥粒。排出→吸引回収→封じ込めを一連で。刃具寿命は前倒し交換、再起動点検を標準化。

- 塗装・コーティング:下地粉塵・静電吸着・炉内堆積。前洗浄→イオンブロー→粘着ローラ、炉の定期デスケール。

- 組立(光学・精密):人由来・道具粉。ガウン・手袋・道具の低発塵化、層流化、入室手順(粘着→エアシャワ→手袋交換→5分静止)。

- 包装・出荷:紙粉・袋開封の帯電。クリーンパック、導電化作業台、封緘の角度・順序を標準化。

11. 清掃・除塵の勝ちパターン

「初期清掃→源流対策→標準清掃」の三段構え。乾・湿・吸を使い分け、付着粒子はイオン中和→吸引→必要なら粘着。道具は色分け・使用範囲限定・交換周期・密閉保管。

12. 空調とフィルタ管理

HEPA/ULPAは差圧監視で寿命を見える化。置換は上吹き下吸い、死角を潰すレイアウト。作業点で乱流を作らず、交換時は封じ込め手順で“外した瞬間に撒かない”。

13. 微粒子ゴミ&異物 教育とヒューマンファクタ

更衣順序、粘着ローラの当て方、手袋交換タイミング、紙類の扱い(折らない・擦らない・必要最小限)、動作標準(ゆっくり・最短・最小)を動画と実物サンプルで教える。10分のツールボックスミーティングを週次で回すのが効く。

14. KPIと可視化・アラート

- プロセスKPI:表面粒子(≥Xµm/10cm²)、空中粒子(≥Yµm/m³)、抽出質量(mg/部品)

- 成果KPI:ブツ不良率、シールNG率、歩留まり

管理図(c/u/p)、ヒートマップ、サイズ別パレートで現場モニタに見せる。警報(早め)/停止(厳しめ)の二段階基準を決め、相関(粒子↔不良率)を散布図で確認。

15. 90日導入ロードマップ(例)

- 1〜2週:現状把握(粒子KPI仮設定・仮測定、不良のサイズ別パレート、入室・清掃・エア運用の動画記録)

- 3〜6週:即効カイゼン(紙削減、粘着更新、イオン+吸引の正対化、床の湿式化、速い動作禁止)

- 7〜10週:源流対策(摩耗源の材質・当たり、封じ込め板金、フィルタ差圧の見える化)

- 11〜13週:標準化(手順書・チェックリスト・教育動画、KPIダッシュボード、ABテストで管理限界確定)

16. 微粒子ゴミ&異物 調査テンプレ(原因特定の型)

現場・現物・現実の時系列を写真・動画で記録→人・物・設備・環境・エネルギーで仮説洗い出し→工程スキップ・装置停止・資材変更・イオンON/OFF・風量±・湿度±で切り分け→SEM/EDXで成分同定→設計・資材・標準へ恒久化。清掃強化だけで終わらせない。

17. 微粒子ゴミ&異物 日常点検チェックリスト(抜粋)

始業・交替:作業台をイオン+ワイプ、工具はフタ付き容器・使用前拭浄、粘着ローラ新シート、手袋交換、エア/イオンの風量・警報確認。

週次:フィルタ差圧記録、装置カバー内吸引清掃、粘着採取→顕微鏡カウント、不良パレート更新。

月次:ダクト・ファン清掃、前処理フィルタ交換、空中粒子測定、教育テスト。

18. 微粒子ゴミ&異物 成分同定の読み方(超入門)

金属(Al/Fe/Cu…)=設備摩耗→当たり・材質・潤滑見直し。高分子(C,O優勢)=樹脂粉・手袋繊維→材料と拭浄の再設計。Si系=ガラス・粉塵→搬送当たり・梱包見直し。添加剤(Ca,S等)=ゴム・塗膜→接触最少化・硬度変更。

19. 投資対効果と優先順位

①出さない(設計・資材・標準)→安く効く。

②中和・吸引(イオン・局排)→中コスト中効果。

③空調更新・設備置換→高コスト大効果。ブツ不良1%→0.3%で材料・手直し・返品を合わせて年数百万円規模の改善になる例が多い。

20. 微粒子ゴミ&異物 明日からまずやる5点セット

紙持込削減

粘着ローラ更新

床の湿式化

イオン+吸引の導入

フィルタ差圧ログ化

*これだけで“短期の一桁改善”が狙える。

21. 微粒子ゴミ&異物 測定ワークフロー(最小構成の標準)

- 測定準備:照度・角度・距離を治具で固定、背景板(黒/白)を指定。

- サンプル採取:同一面積(10cm²)を粘着シートで一定圧・一定速度で採取。

- 計数:顕微鏡で≥5/≥10/≥25µmを二重確認、粒径は画像解析の自動抽出+目視補正。

- 記録:ロット・工程・時間・担当を記入、管理図に即反映。

- アクション:警報超えで5分点検、停止基準超えで封じ込め→原因切り分け→是正。

22. 気流設計の勘所(現場でできる範囲)

- エリア分け:材料開梱→前処理→組立→検査→包装の順に清浄度を上げ、逆流を作らない。

- 風の当て方:作業点に正対する強風はNG。上から下へ“なでる”層流を意識。

- 開口管理:装置の開口は必要最小、カーテンや簡易シャッタで気流ショートを防ぐ。

- 人の動線:清浄→汚へ一方通行。交差は乱流・再汚染の温床。

23. 包装資材の選定・取り扱い

- 資材:低発塵のインナーバッグ、無塵紙、粉落ちしにくい緩衝材を採用。

- 開封:帯電しやすい袋はイオン下でゆっくり開ける。刃物でカスを出さない。

- クリーンパック:重要品は前室で最終除塵→即パック→密閉保管。

- ラベリング:紙粉が出る紙ラベルを多用しない。フィルム系や印字直打ちを検討。

24. 微粒子ゴミ&異物 教育プログラム例(初回60分)

- 0–10分:微粒子の基礎(スケール感、被害事例)

- 10–25分:動作標準(ゆっくり・最短・最小)とNG行動デモ

- 25–40分:イオナイザと吸引の使い方、粘着ローラ実技

- 40–55分:測定手順の実演(採取〜計数〜記録)

- 55–60分:クイズと理解度チェック→不合格者は再受講

25. KPIの数値例(たたき台)

- 表面粒子:重要面で≥10µm:10個/10cm²以下、≥25µm:3個/10cm²以下

- 空中粒子:作業点で≥0.5µm:××××個/m³以下、≥5.0µm:×××個/m³以下(工程で要調整)

- 成果:ブツ不良率0.8%→0.3%、シールNG0.5%→0.2%を90日で

26. ABテスト設計の型

- 目的例:エアブロー単独 vs イオン+吸引併用の効果比較

- デザイン:1ライン2時間ごとにA/B切替、他条件は固定、計4サイクル

- 指標:表面粒子(≥10µm個数)、ブツ不良率、再付着率

- 判定:Mann–Whitney等の順位検定で差を確認→効果があれば標準化

27. 微粒子ゴミ&異物 ミニ用語集

- 層流:板のように滑らかに流れる気流。乱流を抑えて再付着を減らす。

- 差圧:フィルタ前後の圧力差。増加は目詰まりのサイン。

- 抽出重量法:洗い出してろ過し、乾燥後の質量で汚れ量を測る方法。

- GR&R:計測者・装置起因のバラツキ評価。再現性担保の必須科目。

28. 微粒子ゴミ&異物 失敗例と回避策

- 清掃強化だけで満足:一時的には効くが再発。→源流対策(設計・資材・動作)を必ずセットに。

- フィルタ交換を渋る:差圧管理なしで“飾りHEPA”化。→差圧の見える化と交換基準の文章化。

- 指標が多すぎる:現場が追えない。→KPIは“成果1+原因2”の計3本に絞り、定時で回す。

- 教育が座学だけ:動作が変わらない。→実技・動画・合否チェックで“体に入れる”。

29. 微粒子ゴミ&異物 ポケット版チートシート

微粒子五訓:出すな/舞わせるな/付けるな/閉じ込めよ/測れ。

即効5点:紙削減/粘着更新/床湿式/イオン+吸引/差圧ログ。

NG三兄弟:強ブロー連打/紙ウエス擦り/稼働直前ドライ清掃。

合言葉:「ゆっくり・最短・最小」—速い動きは塵の敵だっちゃ。

さいごに

微粒子対策は“清潔文化”の醸成そのもの。小さな約束の積み上げが、大きな不良削減と信頼を生む。

おすすめBOOK:

コメント