初心者、新入社員向けにのファシリテーションの入門教科書として作成しました。

福祉、介護、介護、病院どこでも仕事をする場合、問題解決フレーム 5W1Hが必要ですが初心者、新入社員に下記のポイントをメインに解説しています。

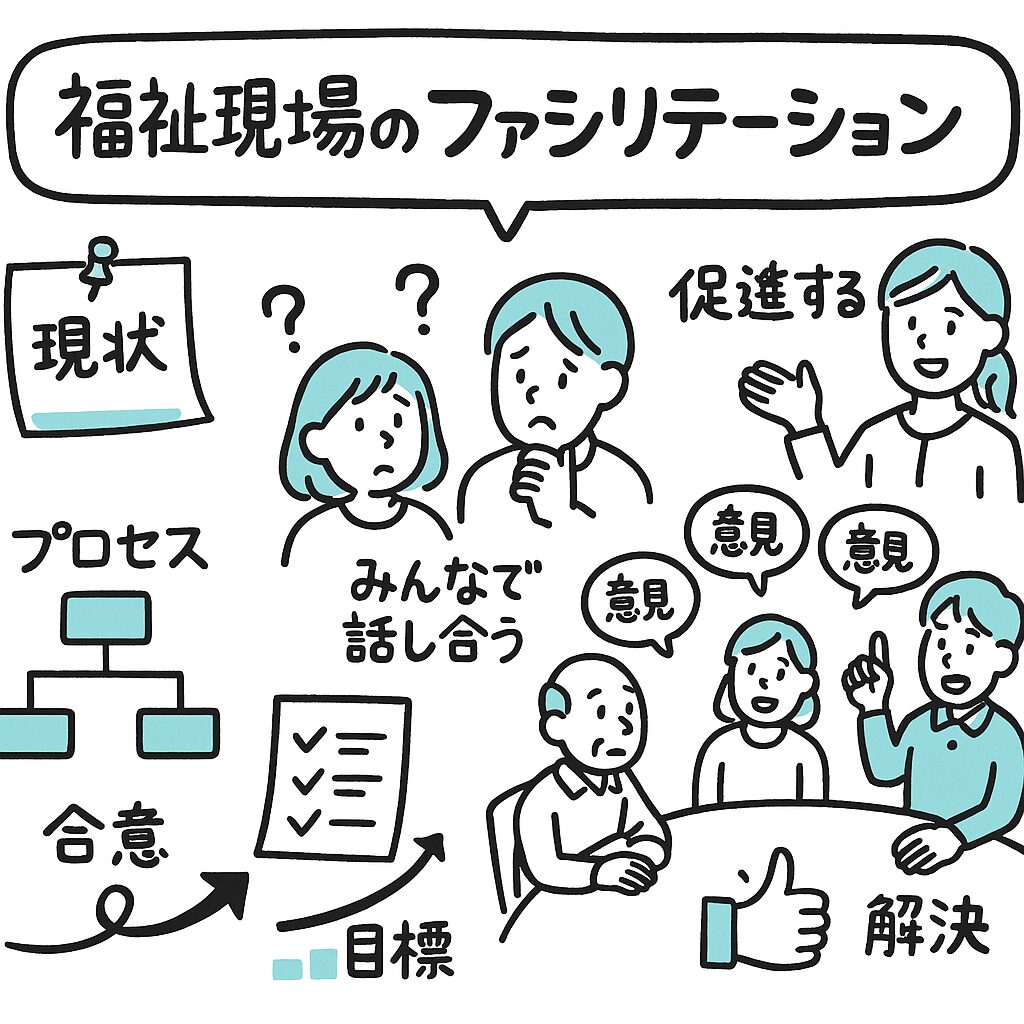

・ファシリテーション 定義

・ファシリテーションの目的

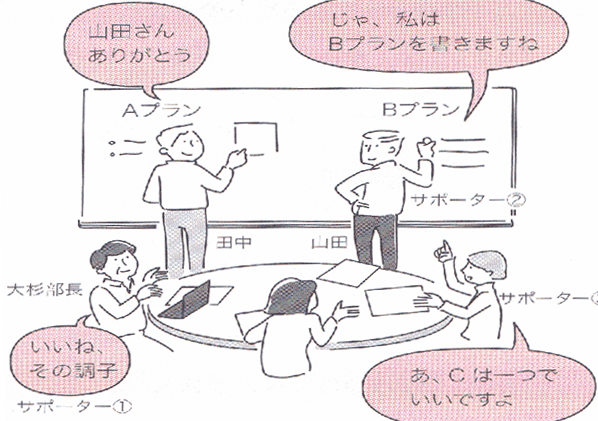

・ファシリテーション 事例

参考になれば幸いです。(^_^;)

初めてのファシリテーションの教科書 音声解説

ファシリテーション入門のやり方、使い方の解説動画です。

3分で分かる! ファシリテーションとは? 概要解説

ファシリテーションとは、会議やミーティングを円滑に進めるための技術です。

具体的には、

- 参加者の発言を促し、多様な意見を引き出す

- 意見を整理し、議論を深める

- 結論を導き、合意形成を図る

といったことを行い、会議が目的を達成できるようにサポートする役割を果たします。

ファシリテーションの目的は、

- 参加者全員が主体的に議論に参加できる環境を作る

- それぞれの意見を尊重し、より良いアイデアを生み出す

- 効率的に問題解決や意思決定を行う

などがあります。

ファシリテーションが必要な理由は、

- 会議が目的を見失いがちになる

- 意見の対立が生まれやすい

- 結論が出せずに時間がかかってしまう

といった問題を解決するためです。

ファシリテーションのメリットは、

- 会議の効率化

- 参加者の満足度向上

- 創造性の向上

- チームワークの強化

などがあります。

**ファシリテーションをする人を「ファシリテーター」と呼びます。ファシリテーターは、中立的な立場から会議を進行し、参加者全員が活躍できるようにサポートします。

ファシリテーションのスキルとしては、

- コミュニケーション能力

- 傾聴力

- 質問力

- 構造化能力

- 問題解決能力

などが挙げられます。

ファシリテーションの具体的な手法としては、

などがあります。

ファシリテーションは、

- 企業の会議

- プロジェクトチームのミーティング

- ワークショップ

- 研修

など、様々な場面で活用できます。

ファシリテーションとは?

ファシリテーションの意味

ファシリテーション(facilitation)の英語の意味は「容易にする」「円滑にする」ですが現在、ビジネスで使用されている意味は『コラボレーション(協働)による問題解決を促進する技術』としてアメリカで開発された技術を指します。

別な言葉で言えばグループでの知識創造活動(問題解決、アイデア創造、合意形成、教育、学習、変革、自己表現、成長等)をサポートしコラボレーション(協働)による作業を円滑に進める事です。

会議の効率化はもとより、人と組織を活性化させる力を持っています。

具体的に分かり易く言うと会議の司会者、小集団活動リーダーが行う仕事の事です。そして、このような役割を行う人をファシリテーターと呼びます。

小集団会議の場合、進行役としてのファシリテーターをリーダーが行うのが常となっているが専門的になれた人をファシリテーターとして担当させた方が効率が良い。

ファシリテーションは英語、中国語、スペイン語では下記のように表現されます。

| 言語 | 表記 | 説明・ニュアンス補足 |

|---|

| 英語 | Facilitation | 原語であり、最も一般的に使われる。会議やワークショップでの進行支援などに使われる。 |

| 中国語(簡体字) | 引导 / 协调 / 促进 | 文脈により異なるが、「引导 (yǐn dǎo)=導く」「协调 (xié tiáo)=調整する」「促进 (cù jìn)=促進する」が使われる。会議の進行役は「会议引导者」や「协调人」と訳されることも。 |

| スペイン語 | Facilitación | 英語の派生語で広く使われており、教育やビジネス、コミュニティ活動で一般的。動詞は facilitar(容易にする・支援する)。 |

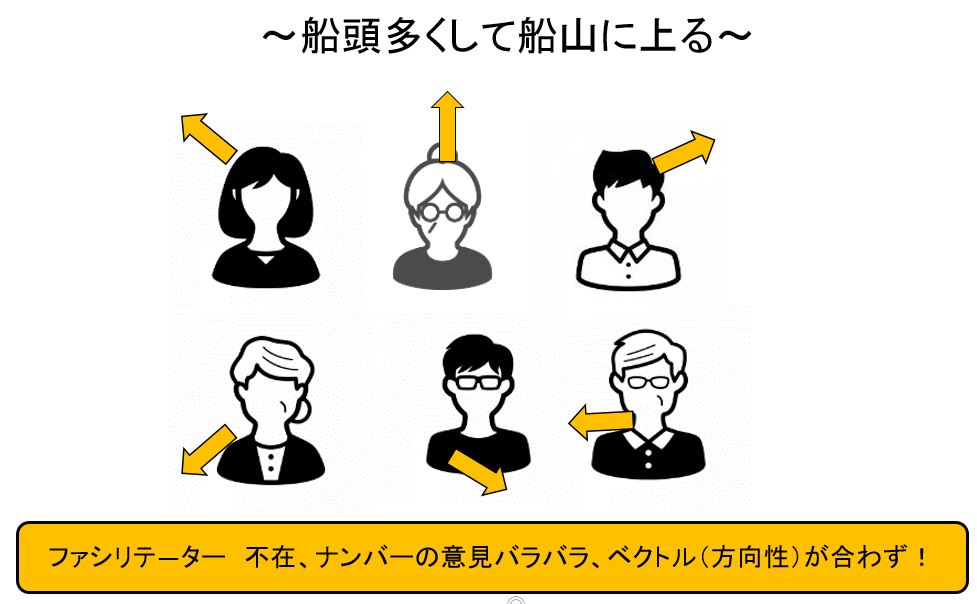

~船頭多くして船山に上る~

如何に優秀メンバー(個人)が揃っても無意味、烏合の衆状態。

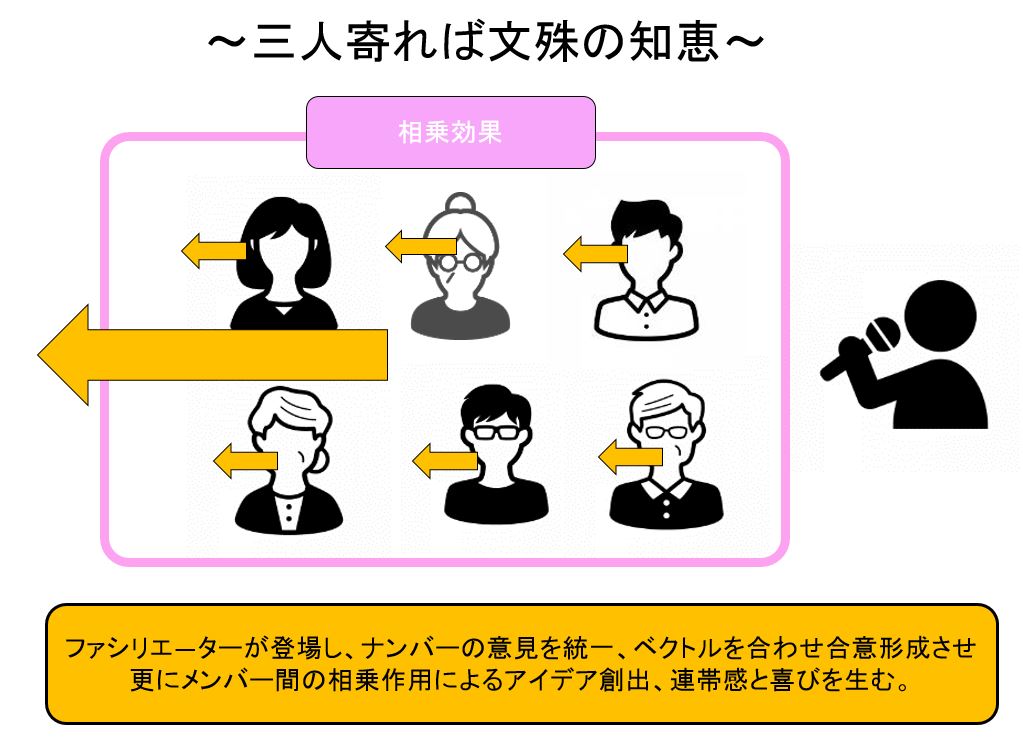

~三人寄れば文殊の知恵~

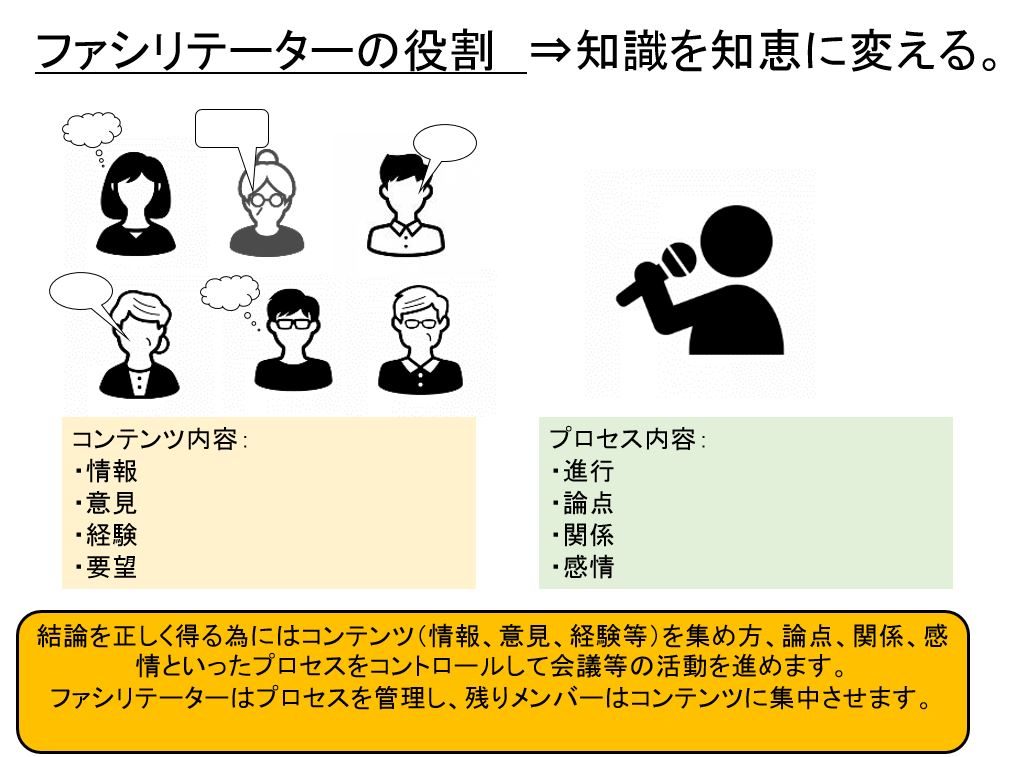

ファシリテーターの役割

⇒知識を知恵に変える。

ファシリテーションの歩み、歴史

1960年代:エンカウンターグループと呼ばれる、グループ体験によって学習を促す技法がアメリカで生まれメンバーやグループが成長するために働きかける人をファシリテーターと名づけました。この流れは、体験学習や教育系のファシリテーションとして現在まで継続中です。

同時期に、アメリカのコミュニティ・デベロップメント・センター(CDC)で、コミュニティの問題を話し合う技法としてワークショップやファシリテーションが体系化されていきました。こちらは、市民参加型のまちづくり活動へと受け継がれています。

1970年代:ビジネス分野での応用はアメリカで始まりました。こちらは、会議を効率的に進める方法として開発され、やがて「ワークアウト」と呼ばれるチームによる現場主導型の業務改革手法に応用されていきました。今ではファシリテーションが専門技能として認知され、重要な会議にファシリテーターを置くのは珍しいことではなくなり、最近は支援型リーダーへと関心が移ってきています。

日本:ほどなく日本にも入り、分野毎に応用や研究がなされてきました。中には、世田谷のまちづくり活動のように日本独自に進化を遂げたものもあります。ビジネス分野で言えば、かつてQCのリーダーがやっていた仕事は、ファシリテーションそのものです、そしてようやく21世紀に入ってからファシリテーションがビジネス界で注目されるようになり、書店にも本が並ぶようになりました。そして2003年に『日本ファシリテーション協会』が設立され多くの分野で活用されるようになりました。

ファシリテーションの必要性

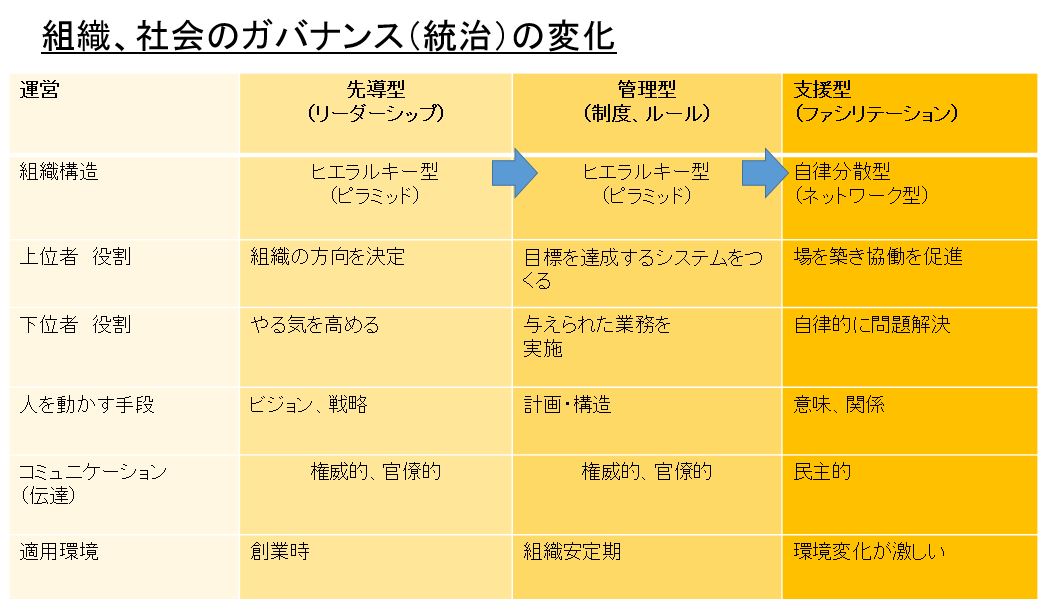

社会の変化に伴い組織、社会のガバナンス(統治)が変化し、マメジメントも変化しなければならない。

先導型リーダーシップ:創業時のベンチャー企業のようにリーダーに情報と権限を集中させてその判断に基づいて運営やり方。

管理型リーダーシップ:安定期の組織、会社で様様な業務、問題を対処する為にスタッフに適切に役割、権限を委譲し、制度、ルールで組織を運営するやり方。

支援型リーダーシップ:問題が複雑化そして変化が激しい時代に対応する為にピラミッド組織の中で指示を待っていたのでは変化に遅れる、問題当事者が即時、集合し自律的に問題を解決してゆく、自律分散(ネットワーク)型組織をつくりその中で自発的な活動を促進する支援型のリーダーシップで組織を運営。

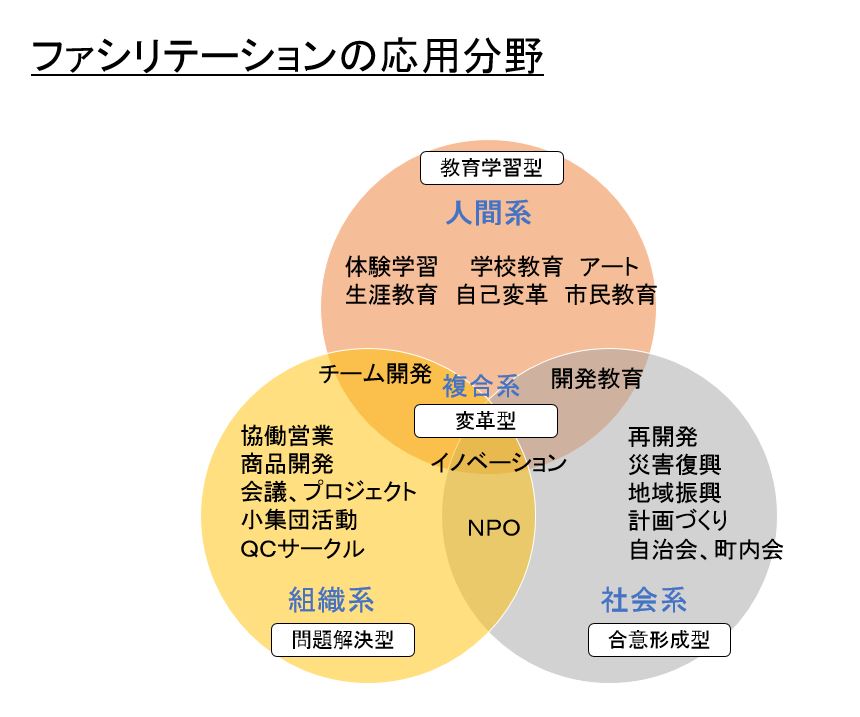

ファシリテーションの応用分野

狭義には「会議を効果的に行うための働きかけ」を意味し、円滑に会議を運営し、議事の進行プロセスを管理する人をファシリテーターと呼びます。

反対に広義的には「組織による創造、変革、問題解決、合意形成、学習などを支援し促進させる働き」となります。あらゆる種類の知識創造の場をつくり、そのプロセスを推進するのが、ファシリテーターの役割なのです。の変化に伴い組織、社会のガバナンス(統治)が変化し、マメジメントも変化しかければなりません。

組織系:ビジネスでの問題を解決する時に用いられ、目に見える成果、合理性が問われる問題解決型のファシリテーションです。

社会系:地域、社会の問題を扱い価値観、ライフスタイルが異なる人たちと民主的なプロセスで合意を形成するときにも用いられる合意形成型のファシリテーションです。

人間系:学習、教育に関したファシリテーションの本流です、学習者が主体的にする学校教育でもちいられる教育学習型のファシリテーションです。

複合系:複雑、高度化する問題を利害関係者が集まり、解決を目指す変革型ファシリテーションです。

組織系ファシリテーション

組織では効率よく業務を行い、成果を出し、利益を上げなければなりません。

例えば会議では本来の仕事に支障を影響しないように短時間で合意を形成し、着実に行動し、成果を上げます。

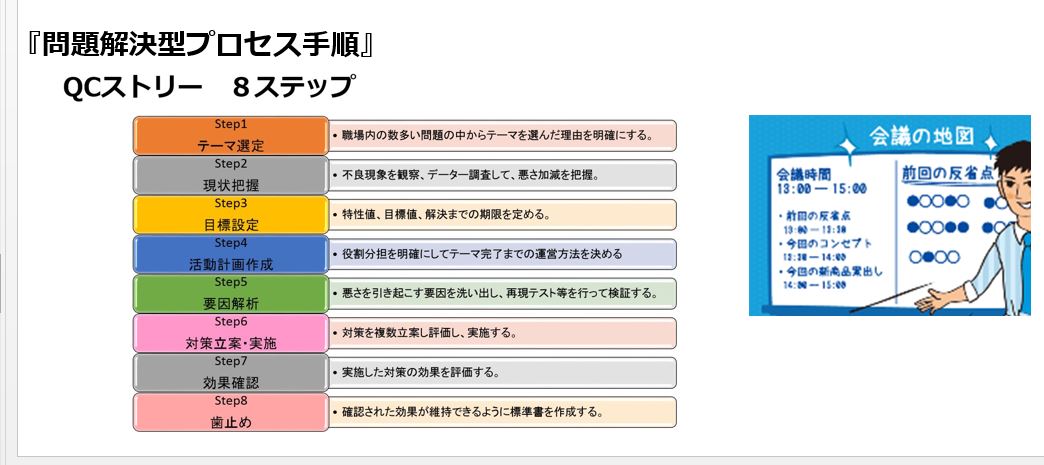

又、PJ活動、業務改善活動ではQC活動を基に考え出されたGE式ワークアウトで成果を上げます。

販売、商品企画、システム開発では協働型営業と呼ばれる手法で顧客と一緒に顧客のニューズを洞察し、ブレーンストミーングで発想を広げ、仮説検証のサイクルを素早く回します。

成功事例:スズキ機器販売では社長がファシリテーターとなり『自らが考え動く』会社を目指して全社的な運動を展開し、現場に足を運び本音で話し合いを繰り返しバラバラだった問題意識の方向性とレベルを揃え、大幅な業績を向上させた。

GE式ワークアウト ~官僚主義的な風土から脱却~

GE式ワークアウトは日本で広く展開されたQC活動をベンチマークして開発された手法、下記にその手順を記載。

①マネージャが事業内容を説明し、その部門が抱える課題や目標を呈示、退席し話し合いには参加しない。

②参加者はいくつかのグループに分かれ、ファシリテーターと呼ばれる進行役(外部のコンサルタントなど)の助言を受けながら、提起された課題について議論を行う。

③ 一定の解決提案が出たら、マネージャを呼んでその説明を行う。

④マネージャは、その場で採用するか、却下するかを即答しなければならない。その場で結論を出せない場合も、決断を下すべき期限を設定する。

⑤提案が承認されたら、“オーナー”と呼ばれる実行リーダー(通常は提案者などの改革に積極的な社員)に権限が委譲され、実現に向けて具体的な活動が行われる。

完璧な調査は待たない、即 決断し、行動し 意思決定スピードを上げれば

学習スピードもアップ。

*結果が良くない場合は分析し、原因追究できる。

おすすめ BOOK:

ファシリテーションの教科書

社会系ファシリテーション

社会系では正解はなく、成果の良し悪しは合意の質と納得感です。

社会系ではハード面では公園造り、街の再開発 ソフト面では自治会運営、商店街

活性化、地域振興などの住民協働にファシリテーションが活用されています。

又、災害復興支援のファシリテーションでは避難所の運営から復興に向けての話し合いまで多くのファシリテーターが活躍しています。

これからは社会、組織がヒエラルキー型からネットワーク型にシフトするのでビジネススキルとボランティアの心を持ったファシリテーターが必要です。

成功事例:日本ファシリテーション協会(FAJ)では、2011年3月11日に東北・関東を襲った地震・津波・原発事故の複合大災害からの復興に関し、地域コミュニティの再構築、および自治体や社会福祉協議会、NPO・NGO間のネットワーク強化などの領域において、ファシリテーションを活用したさまざまな支援を行い、災害復興支援室を設置。

教育系ファシリテーション

学力(知識)中心の『教える教育』から思考力が中心の『学び合う教育』に学校教育がシフトしつつあり、学校教育の役割が『グローバル社会の中で多様な考え方を持つ人と協働して問題解決できる能力』変化しております。

よって教師の役割がインストラクターからAIではできないファシリテーターに転換し、学習者の知識、経験を引きだし、自発的な学習を促すことが重要になってきます。

また、演劇、美術、音楽などの芸術活動の分野においてもメンバー同士、演出者と観客の相互作用を促進させて新しい作品を創造する為の自己表現型のファシリテーションが活用されています。

さらに自己の成長、変容、癒しを促し、自己啓発を行うための自己変革型ファシリテーションがあり、メンバー同士の相互作用を通して潜在的な能力、内なる可能性に目覚めさせます。

ファシリテーションの効果

①相乗効果で成果をアップ!

ファシリテーションの効果はひとつはメンバーの相乗効果(シナジー)を発揮させて、高い成果が期待できることです。どれだけ優秀な人でも個人の知識、経験には限りがあります、高度な問題を解決するためには複数のプロが集まって議論しないと解決策が見いだせません。

ファシリテーションを活用すれば多様な考えを持った人々が自由に安心して多数派に押し潰されず意見が述べられ、相互の理解、共感が深まり、更に相乗効果で高い成果を得ることができます。

②納得感を高め、モチベーションアップ!

二つ目の効果は活動へ納得性を高めメンバーの自律性を育て、人と組織を活性化するところにあります、つまり当事者意識を引き出させて行動させることです。

人間、人が決めたことはやりたがらないですが自分が決めた事、納得した事はやりたがるものです。

③学習スピードアップ!

三つ目の効果は成果を出すまでの時間を促進(ファシリテーション)させて短縮できることです。ビジネスにおいてスピードが雌雄を決める時代一日の遅れは敗者を意味します、『計画して管理する』から『行動して学習する』事が求められ現在、学習のスピードが早いほど、次のステップに進めます。

ファシリテーターの4つのスキル

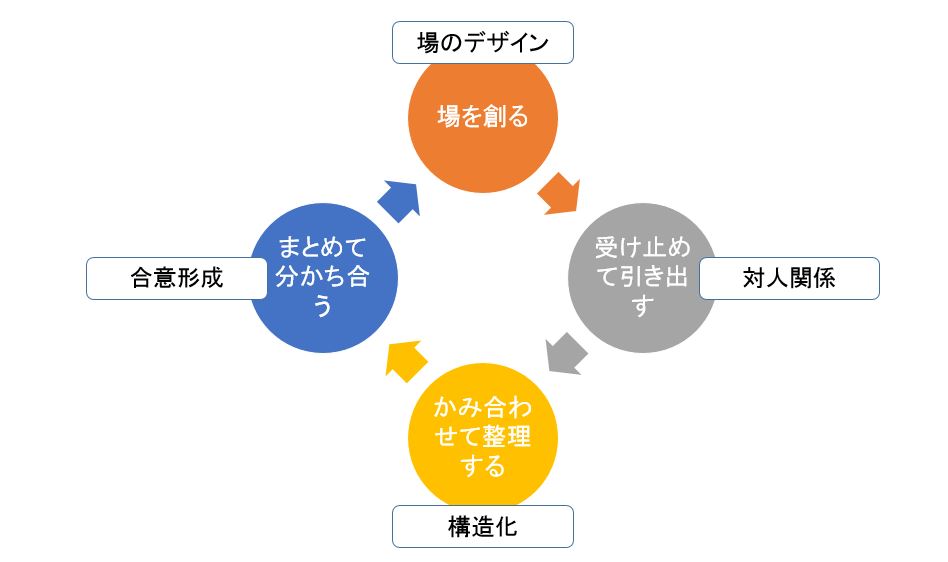

ファシリテーターは下記のサイクル(場のデザイン、対人関係、構造化、合意形成)を30分前後の会議で回すこともあれば、一泊二日の合同形式の対話の場で進めていくこともあります。

①場のデザインのスキル:場をつくり、つなげる

何を目的にして、誰を集めて、どういうやり方で議論していくのか、話し合いの段取りからファシリテーションは始まります。最適な議論の進め方、論点を提案し、メンバーと共有します、単に人が集まればチームになるのではありません。目標の共有から、協働意欲の醸成まで、チームづくりの成否がその後の活動を左右します。

併せて話しやすい場を用意する必要があります、人は環境によって行動が変わるからです。

②対人関係のスキル:受け止め、引き出す

活動がスタートすれば、自由に思いを語り合い、あらゆる仮説を引き出しながら、相乗効果で良いアイデアを出しチーム意識と相互理解を深めていきます。これを発散と呼びます。

この時にファシリテーターは、しっかりとメッセージを受け止め、発言者を勇気づけて、そこにこめられた意味や思いを引っ張り出していかなければなりません。

具体的には、傾聴、復唱、質問、主張、非言語メッセージの解読など、コミュニケーション系(右脳系・EQ系)のスキルが求められます。

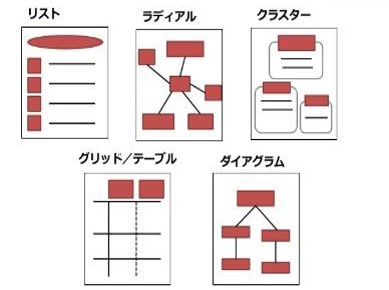

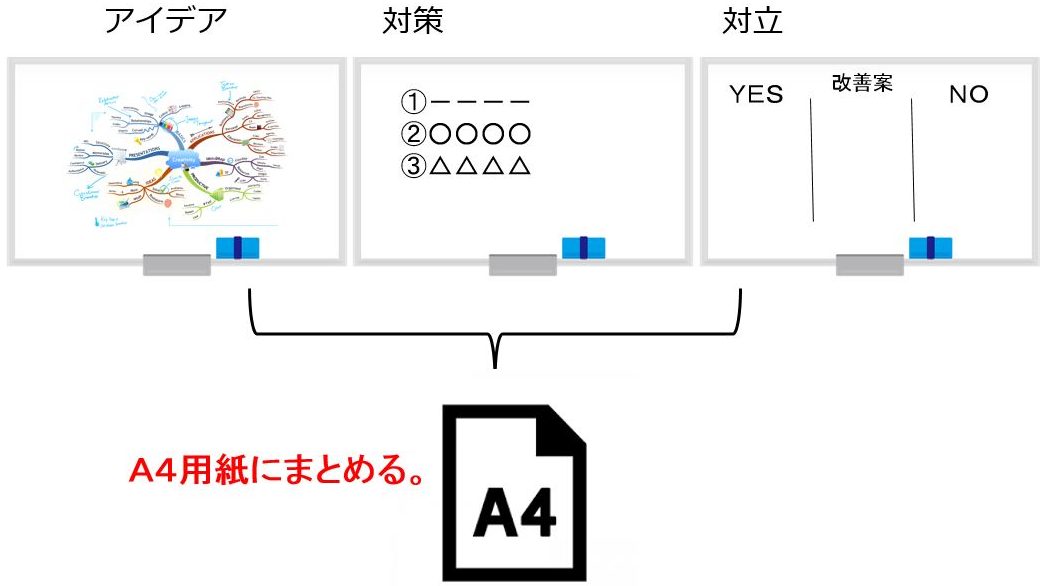

③構造化のスキル:かみ合わせ、整理する

発散が終れば収束です。論理的にもしっかりと議論をかみあわせながら、議論の全体像を整理して、論点を絞り込んでいきます。図解を使いながら、議論を分かりやすい形にまとめていくのが一般的です。

その時に威力を発揮するのが議論を分かり易くする『見える化』するファシリテーション・グラフィクです。

ここでロジカルシンキングをはじめとする、思考系(左脳系・IQ系)のスキルが求められます。さらに物事の枠組みを表す、フレームワーク(構造化ツール)を活用すれば効率よく、議論が展開できます。

④合意形成のスキル:まとめて、分かち合う

結論の方向性が絞られてきたら決定です、何を基準にして最適な選択肢を選ぶのか、異なる意見をどうやって融合させるのか、決め方を決めます。

この時に避けて通れないのが意見の対立です。コンフリト・マネジメントのスキルを使用して適切に処理すれば創造的な結論が得られ、チームの結束力も向上します。

*コンフリト・マネジメント(conflict management) 争い、口論、衝突

争いの原因を究明し、双方がWin-Win関係になれるようにコンフリトを相互利益に

変えて相互理解と協働(コラボレーション)を実現させるためのマメジメント。

驚異的に成果の上がる会議

会議の種類

①問題解決型会議:

『○○問題が発生した!』といった緊急事態に対処する会議、PJ活動で行う会議、

等原因を追究し、対策を検討する会議です。全員が問題点を共有している事が重要です。

②ブレインストーミング会議:

アイデアを出す会議、または問題の糸口をさぐる会議で自由に意見を出し合います。

自由に言える雰囲気づくりが大切です。

③定例報告会議:

月例営業会議、月例進捗会議といった資料を読み上げ、質問があれば答えるタイプの会議、事前に資料をメール等で送り会議の時間を短縮する等の工夫が必要です。

④打ち合わせ、ショートミーティング

ラウンジでのコーヒーを飲みながらの打ち合わせ、報告する短い会議です。

図、写真等を見せれば短時間でも相互理解、報告ができます。

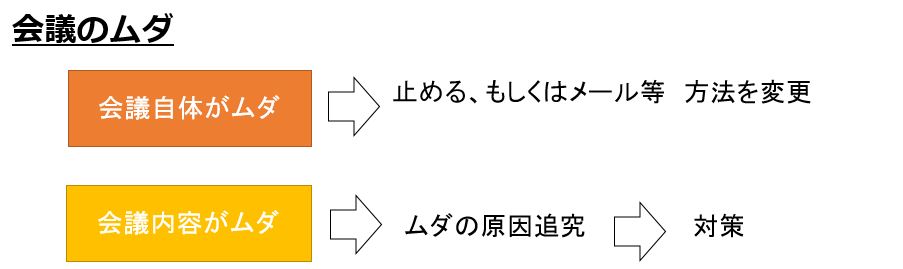

会議のムダ

会議には会議ソノモノがムダな会議と会議の進行、内容がムダな会議がある。

事例:

・会議内容が不明?

・発言内容が良くわからないが黙って聞いている。

・専門用語 略語○○がわからないが質問しにくい。

・長い説明で良く検討できず。

現実の会議の問題

①情報不足ロス:情報伝達のミスマッチングから生じる会議のロス、会議で良く発生する『すれ違い』です、主語が抜けたり、対象が不明確な場合に発生します。

例えば『誰の立場の発言か不明』『略語の意味不明』、不明な事を質問できる雰囲気があればいいがそのまま会議が進むと会議が空転する。

②タイムロス:肝心の話題を離す前にムダ話が続き、時間切れの尻切れトンボ会議、

事前に会議の目的、目標、タイムスケジュールを連絡する必要があり。

③ストリーレス:会議の進行のストリーが曖昧な堂々目繰な会議。

現状把握、対策等のステップをホワイトボード等で掲示し、会議の流れを明確にします。

④集中力切れ:パワーポイントでのプレゼンで良く陥る、色々な課題を盛り込み

過ぎてポイントが不明な一方的な会議、課題は少ない方は良く理解できる。

理想の会議

①見える会議:

『会議の目的、背景、論点、構図、内容のストリーが良く分かる会議です、議論の内容が分からなくなったら勇気をもって質問できる雰囲気づくりも大切です、わからない状態で進める事が最悪です。

②残る会議:

会議の結論、過程、雰囲気を残せ、簡単に報告できる会議が良い会議です、そのためには

ホワイトボードを用いて効率的に会議の結論、過程を残しA4用紙に即時に作成、報告する。

③納得できる会議:

参加者が納得でき、合意が形成された会議にする為には互いに尊重し誰かを糾弾する『原因論』でなく歩み寄り何をしたいかという目的論で進めます、理想を追求する事に焦点を当てれば合意が得られます。

④楽しい会議:楽しい会議とは「自分が参加して良かった、貢献できた」と感じられる会議です、その為には会議の雰囲気づくりが大切です。

良い会議にする為の事前準備:7つのステップ

会議を効率よく、成果を上げるようにする為には会議開催のための事前準備が重要です、事前準備には7つのステップがあります。

この準備をファシリテーターが事前に適切に行えば会議は成功します、逆にこの準備が不十分だとムダな会議に陥りやすいです。

①会議の目的を明言化して事前に配布。

②会議の目標を決める。

③日程、時間、会場、配置を決める。

④会議中のルール、規範を決める。

⑤参加メンバーを適切に人選。

⑥会議進行のプロセスを練っておく。

⑦必要な作業を依頼する。

Step1 会議の目的を明確化し、事前に配布

『今日の会議の目的は○○』とファシリテーターは事前に開催通知を通して参加者メンバーに目的を伝え、共有化を図ります。

事例:

・今日の会議の目的は『意見、アイディアの共有化』です。

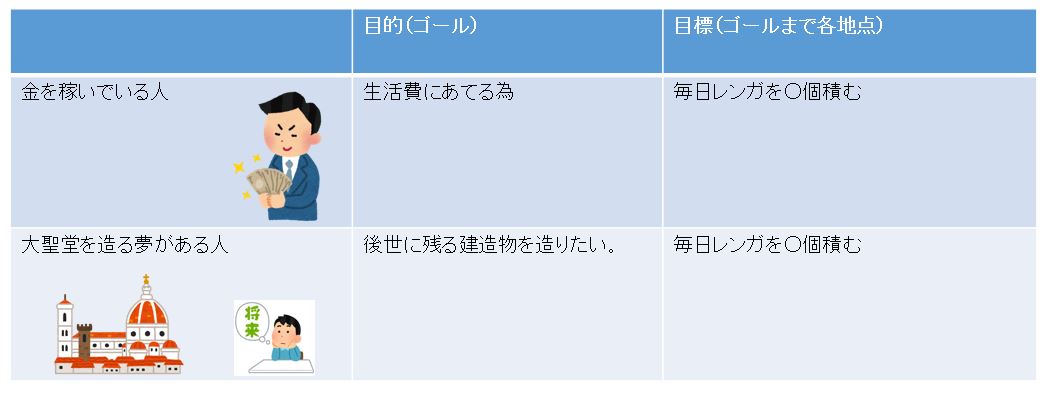

*目的と目標の違い、比較~二人のレンガを積む人~

目的は最終的に達成されるべきゴール(状態)、夢、理想であり抽象的、目標は通過点、中継地点であり数値化し、具体化する。

Step2 今日の会議の目標値を決める。

次にまず、今日の会議でどこまで結果を求めるか、『今日の会議の目標値』を具体的に数値で決めます。

目的は最終ゴールで、目標はゴールに至るまでの過程で達成すべき事案です。

事例:

・今日の会議の目標は『各自、3件の案を出すこと』

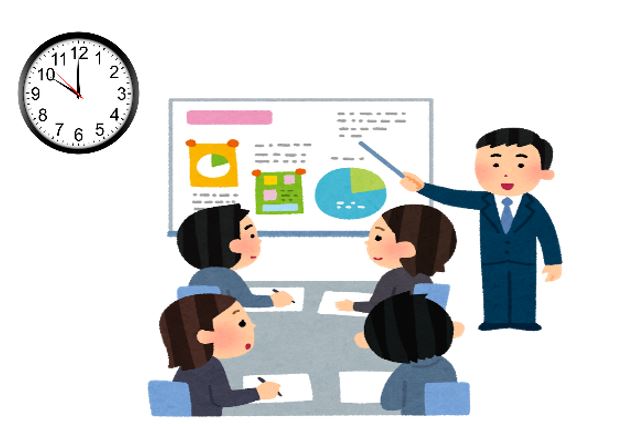

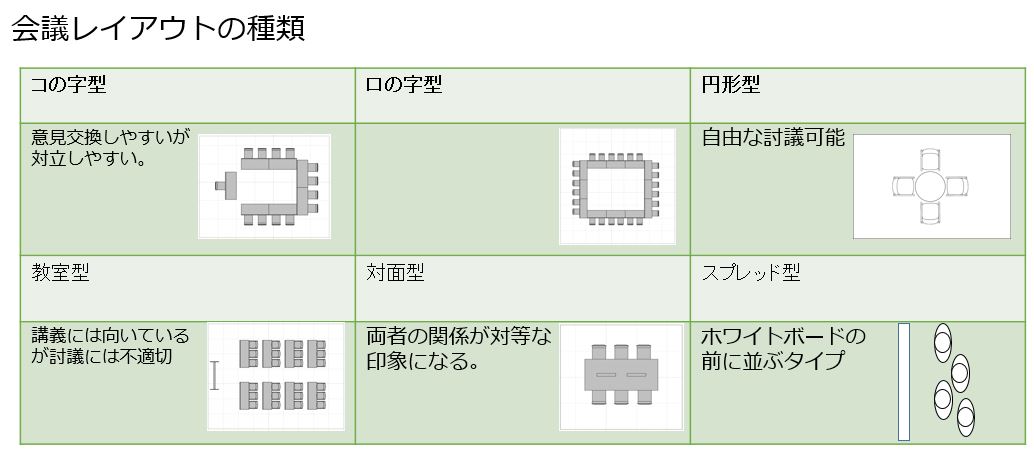

Step3 日程、時間、会場、配置を決める。

ファシリテーターは日程、時間、会場、配置を決めて参加者に事前に連絡、

時間は少し、長めに見積もって置きます、予定より早めに終わってもクレームはでませんがオーバーするとクレームが出ます。

又、会場の配置は自由な雰囲気を出し、積極定な意見がでるようなレイアウトを採用します。

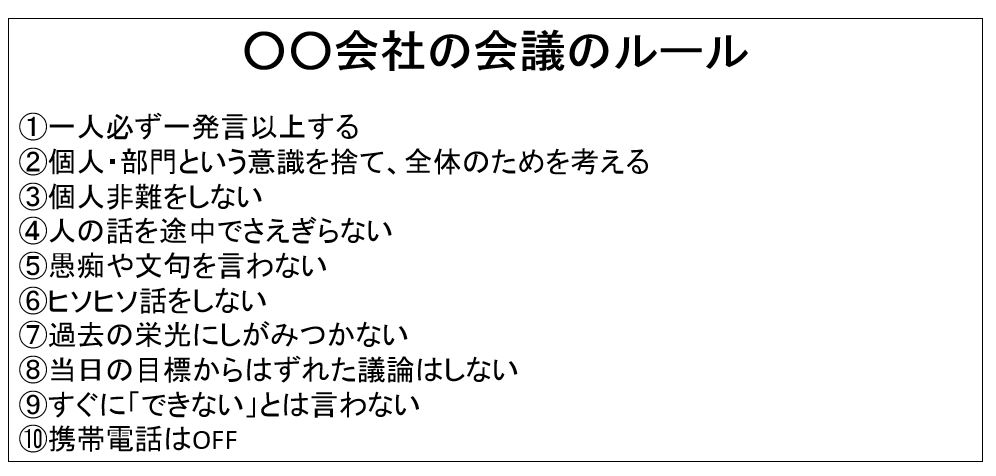

Step4 会議中のルール、規範を決める。

会議をまとめ、意義のあるものにするには事前に一定のルール、規範を決めておきます、メンバーはこのルールが会議の行動指針となり、又 ファシリテーターはこのルールのお目付け役ができます。

下記の会議の規範、ルールの例を記載します、会議室に貼っておくことをお勧めします。

Step5 参加メンバーを適切に人選

参加メンバーの『参加基準』を明確にして適切に人選する。

発言する機会もなく、ただ聞いているだけの会議はメール等で済ませる事も生産性の向上に繋がります、但し重要課題の取り組み、年度中の方針転換、新任者の挨拶等は全員、参加させるべきです。

Step6 会議進行のプロセスを練っておく

会議を進める上での進行手順をファシリテーターは事前に検討しておきます、例えば問題解決型では日程と時間を考慮しながら現状把握、分析、対策案の立案等の手順を踏みます。

又、合意型であれば意見の対立の洗い出し、対立の真の原因究明、ディベート展開、共通事項の発見、突破口の発見という手順を踏みます。

関連記事:問題解決型手法 QCストーリーとは?【イラスト図解】

Step7 人に依頼し、サポート役をつくる。

ファシリテーターは会議の準備をしますが決定した事項をひとりで行うのではなく、サポート役を事前に決めて依頼します。

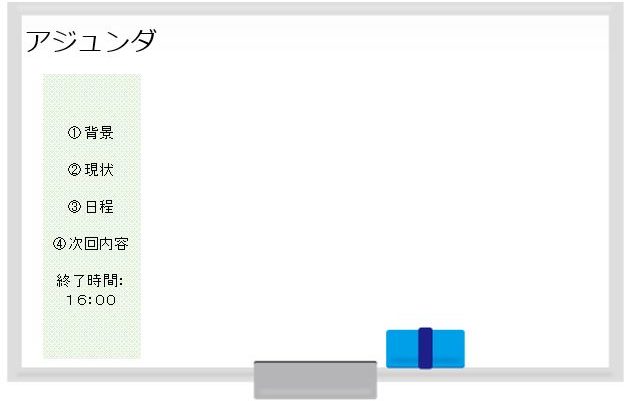

例えアジュンダの配布係、会場の予約、設備手配、備品の確認等は参加者

メンバーに依頼し、会議の当事者意識を植え付けます。

又は会議中の記録係、タイムキーパー役も事前に依頼しておいた方が

会議が円滑に進みます。

実践 問題解決型会議のファシリテーション

理想の会議を行うためには単なる会議の進行役、司会ではなく、ファシリテーターが必要で次の6つの役割があります。

①会議の目的を明確化する。

②会議の進行を計画準備する。

③時間管理をする。

④連帯感、参加意識を引き出す

⑤議論を見える化する。

⑥結論を確認する。

①会議の目的を明確化する。

まず、最初に参加者全員に今日の会議の目的を説明し、何について討議するかを全員に理解させることが重要です、始めにここが不明瞭ですとムダな会議に終わってしまいます。

事例:

・今日の会議の目的は現状把握です、分析については次回、実施します。

・今回の会議は前回のアイデアから実現可能な対策を選ぶのが目的です。

・今日の会議は課題、対策等のスケジュールを決めることが目的です。

②会議進行を計画、準備

次に重要なのが会議の進行のアジュンダ(シナリオ)、タイムスケジュールを全員に知らせることです、ホワイトボードに記入すれば全員がわかります、ファシリテーター自身も確認できます。

③会議の時間管理

会議の進行の適切に進める上で時間配分を適切に配分する必要があります、『冗舌に話す方』には丁寧な言葉で割り込みを入れます、また会議の中にが検討が不十分と判断した場合は次回に持ち越すことを参加者に提案する事、時もあります。

*スケジュール重視でムリに会議を進めるのは本末転倒です。

④連帯感、参加意識を引き出す

会議に参加した人達に『この会議は有意義だった』と思えるように共感を持って終了させる為に全員が発言できるように働きかけて参加意識を引き出します、拍手も有効な手段です。

⑤議論を見える化する

ファシリテーターは会議の進行プロセスを見える化しながら議論を進めます、口頭で纏めるよりはホワイトボードに記入すると自動的に情報が共有できるメリットがディスカッションがしやすくなります。

結論を纏めさせ、確認

会議の終了前に全員の意見を図解化して合意を取り構造的に纏めてさせて、ファシリテーターは結論を確認します。

ファシリテーションのツール、道具

会議をスムーズに行うためにツールには下記のようなモノがあります。

問題発見から解決までのツール

- ブレーンストーミンング

- KJ法

- ロジックツリー

- WHYツリーとHOWツリー

アイディアの整理と優先順位付け・確認のためのツール

ランダムな発想から新しい方針を見つけ出すツール

- 言葉・イメージの発想ブレスト

- ベン図(集合図)

資源の組み合わせから方向性を見出すためのツール

SWOTとSWOTによる方向性の決定

様々なアイディアを評価するツール

- 2次元ベクトル法

- ペイオフマトリックス

ファシリテーション能力向上研修

効果的な会議をデザインし、チームのポテンシャルを最大限に引き出すためには以下のような研修が効果的です。

ファシリテーションは、会議やワークショップを円滑に進め、参加者全員が活発に意見交換し、より良い成果に繋げるための重要なスキルです研修では、ファシリテーションの基本的な考え方から、実践的な手法、そして効果的な会議デザインまでを網羅的に学びます。

研修で得られること

- ファシリテーションの基礎知識: ファシリテーションの目的、役割、そしてその重要性を理解します。

- 効果的な会議デザイン: 目的に合わせた会議形式の選択、アジェンダ作成、時間管理など、会議を成功させるための設計手法を習得します。

- 参加者のエンゲージメントを高める: すべての参加者が積極的に発言し、アイデアを出しやすい雰囲気作りを学びます。

- 多様な意見をまとめる: 多様な意見を効果的に収集し、共通認識を形成する手法を習得します。

- 合意形成を促す: 議論をまとめ、具体的な行動計画へと繋げるためのスキルを習得します。

- 実践的な演習: 様々なシミュレーションを通して、学んだ知識をすぐに実践できるようになります。

福祉、介護、リハビリ ファシリテーション研修 事例

福祉、介護の現場において、多様な関係者との円滑なコミュニケーションや、効果的なグループワークは不可欠です。ファシリテーションの能力向上は、より良いサービスの提供や組織全体の活性化につながります。

研修内容の例

具体的な研修内容としては、以下の項目が含まれることが多いです。

- ファシリテーションの基本概念と役割

- ファシリテーションとは何か、その目的や重要性を理解する。

- 福祉の現場におけるファシリテーションの特性を把握する。

- コミュニケーションスキル

- 傾聴の技術:相手の話をじっくり聞き、理解する。

- 発言を引き出す技術:質問の仕方や声かけの仕方など。

- 相手の感情に共感する:共感的なコミュニケーションの重要性。

- グループワークの進め方

- グループワークの目的設定と目標設定。

- 議論の活性化:多様な意見を引き出し、深める。

- 合意形成:結論を導き出し、共有する。

- タイムマネジメント:時間内に議論を進める。

- 会議運営

- 会議の目的を明確にする。

- アジェンダ作成と進行。

- 議事録作成。

- ロールプレイング

- 実際の場面を想定した演習を通して、スキルを習得する。

- フィードバックを通して、改善点を見つける。

- ケーススタディ

- 実際の事例を分析し、問題解決のためのスキルを学ぶ。

- グループディスカッション

- 参加者同士で意見交換を行い、学びを深める。

研修の目的

- コミュニケーション能力の向上

- 多様な関係者との円滑なコミュニケーションを図り、信頼関係を構築する。

- 問題解決能力の向上

- グループで協力し、問題を解決するための能力を身につける。

- リーダーシップの育成

- グループをまとめ、目標達成に向けて導く能力を養う。

- 参加型のワークショップの企画・運営

- 利用者や職員が主体的に参加できるワークショップを企画・運営できるようになる。

研修の効果

- サービスの質向上

- 利用者へのよりきめ細やかな支援が可能になる。

- 職員のモチベーション向上

- 職員同士の連携が強化され、仕事への満足度が高まる。

- 組織全体の活性化

- 新しいアイデアが生まれ、組織がより活発になる。

参考文献:

ファシリテーション入門 著者:堀 公俊

ファシリテーションの課題と問題解決

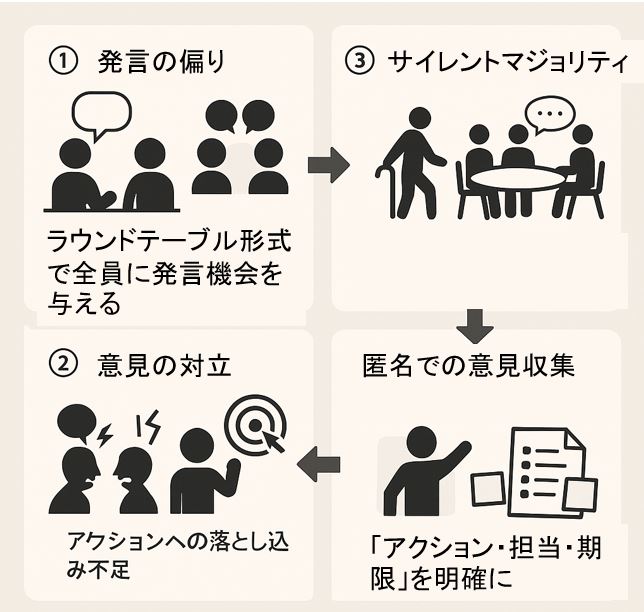

ファシリテーションは、会議やワークショップなどの場で、参加者の意見を引き出し、建設的な議論を促すための技術です。しかし、その実施には多くの課題が伴います。以下に、ファシリテーションの代表的な課題とその問題解決策を整理してご紹介します。

| 課題 | 説明 | 問題解決策 |

|---|---|---|

| 1. 発言の偏り | 特定の参加者ばかりが話す、逆に一部の人が沈黙する | ラウンドテーブル形式、ポストイットや付箋を使った意見出しで全員に発言機会を与える |

| 2. 脱線・目的からの逸脱 | 話題が本筋から外れ、生産的な結論に至らない | アジェンダの明確化、タイムキーパーの設置、「目的に戻りましょう」という介入 |

| 3. 意見の対立 | 感情的な対立や、建設的でない議論になる | 共通目的の再確認、傾聴の促進、事実ベースの議論への誘導 |

| 4. サイレントマジョリティ | 本音が出ず、場に迎合した意見だけになる | 匿名での意見収集(付箋・オンラインアンケート)、ブレインライティングの活用 |

| 5. 時間管理の難しさ | 予定時間内に議論が収まらない | 議題ごとの時間配分、進行チェックポイントの設定、ファシリテーターが時間意識をもって進行 |

| 6. 目的やゴールの不明確さ | 会議の意図が曖昧で、成果が見えづらい | 会議冒頭で「今日のゴール」を共有、可視化(ホワイトボードなど) |

| 7. ファシリテーターの中立性の欠如 | 進行役が自分の意見に偏る | 意識して中立を保つ訓練、観察者を置く、別のファシリテーターを立てる |

| 8. アクションへの落とし込み不足 | 話して終わるだけで、実行につながらない | 最後に「アクション・担当・期限」を明確に記録・共有 |

ファシリテーションを成功させるポイント

-

事前準備が7割:目的、参加者、課題、資料、ファシリテーション手法を事前に整理

-

可視化の活用:ホワイトボード・模造紙・オンラインツールで意見を共有・整理

-

参加者の巻き込み:一方的な進行ではなく、問いかけやワークで参加意識を高める

-

振り返りと改善:ファシリテーション終了後に「何がうまくいったか/改善点は何か」を評価

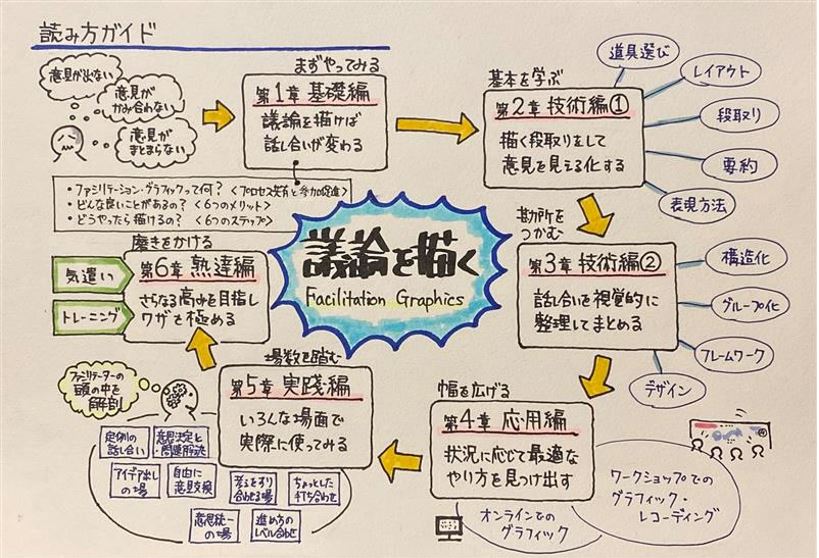

ファシリテーション・グラフフックの活用と事例

ファシリテーションにおける「グラフフック」の活用は、参加者の関心を引きつけ、議論を視覚的に活性化するための有効な手法です。以下に概要と事例を整理します。

ファシリテーション・グラフフック?

グラフフックとは、ファシリテーションにおいて、議論や会話の導入・活性化に使われる視覚的なグラフや図解を指します。主に以下の目的で使われます。

簡単に言うと工場現場でいう『見える化』である。

-

情報の見える化

-

問題意識の共有

-

参加意欲の喚起

-

誤解や認識のズレを減らす

一言でいうならば、工夫が凝らされたホワイトボードである。通常のホワイトボードと大きく異なるのは、文字だけに頼らないということ。進行役であり記録役でもあるファシリテーターが、参加者の発言を文字と簡単な絵(アイコン)を用いて記録したり、話し合いの流れや構造に対応したダイアグラム(関係図)や表を使ってまとめること。

ファシリテーション・グラフフック活用方法(ステップ別)

| ステップ | 活用例 | 説明 |

|---|---|---|

| ① 導入(アイスブレイク) | 「幸福度 vs 働く時間」などの統計グラフ | 興味深いグラフを見せて、意見を引き出すきっかけに |

| ② 問題提起 | 売上推移の折れ線グラフや業務量のヒートマップ | 問題の認識を揃えるための視覚的資料 |

| ③ 意見収集 | ポストイットを貼る簡易マトリクス表 | 意見をカテゴリに整理するベースとして |

| ④ 合意形成 | 選択肢比較のレーダーチャート | 意見の違いを見える化し、合意を形成しやすくする |

| ⑤ 振り返り | KPT法の結果を棒グラフに | 成果と課題を可視化し、次の改善へつなぐ |

ファシリテーション・グラフフック 活用事例(福祉現場での例)

| シーン | 内容 | グラフフック例 |

|---|---|---|

| 利用者満足度の向上 | ヒアリングした声を満足度スコアに集約 | 棒グラフやスコアチャートで表示し、職員全体で共有 |

| 職員の業務負担の見直し | 時間調査結果を円グラフ化 | 「どの業務が最も負担か?」を明確化し改善案を検討 |

| 多職種連携の強化 | 連携頻度を可視化した関係図 | 誰が誰とどの程度連携しているかを線の太さで表現 |

| ケース検討会 | 利用者の状態推移を折れ線グラフで記録 | 状態の変化を一目で把握でき、チームの対応を考える |

*ファシリテーション グラフフックのポイントは

-

感情と直感に訴える:見た瞬間に感じる「おや?」「なぜ?」が重要

- 参加者が手を加えられる形式が効果的:ホワイトボードや模造紙に直接書き込むなど

ソーシャルファシリテーションの活用

「ソーシャルファシリテーション(Social Facilitation)」は、他者の存在が個人のパフォーマンスに影響を与える心理学的な現象を指します。この理論は社会心理学の分野で広く研究されており、特に福祉現場や教育現場、チームワークの改善などで応用されています。

ソーシャルファシリテーションとは:

「他人が近くにいることで、個人の行動や課題遂行能力が変化する現象」

-

簡単な作業 → 他人の存在がパフォーマンスを向上

-

難しい作業 → 逆にパフォーマンスが低下

【活用場面】

| 活用分野 | 具体例 |

|---|---|

| 福祉現場 | 利用者同士で作業を行うと、自発的な行動や笑顔が増える |

| 高齢者施設 | 食事を1人でなく複数人で摂る → 食欲増進、会話促進 |

| リハビリ | 他の利用者が頑張っている姿を見ることで、モチベーションが向上 |

| 教育・学習支援 | グループ学習によって、理解度・発言量が上がる |

| 職場チーム運営 | メンバーが近くにいるだけで作業スピードが上がることもある |

【福祉分野での活用ポイント】

| 工夫のしかた | 内容 |

|---|---|

| グループでの軽作業導入 | 折り紙・洗濯たたみ・簡単な包装などをチームで行う |

| 自発的行動の引き出し | 誰かが楽しそうに取り組む姿を見せる → つられて参加が促進 |

| スタッフの配置 | 利用者の近くで「ただ見守る」だけでも、安心感や行動促進に繋がる |

| 空間デザイン | オープンな共有スペースで人の存在を感じられる設計にする |

【注意点と限界】

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 個人差がある | 他人の存在が「緊張」や「プレッシャー」となるケースも |

| 作業内容に影響される | 難しい課題は逆にパフォーマンスが下がることもある |

| 強制にならない工夫が必要 | 「見られてるからやれ」とならず、自然に参加を促すような環境作りが重要 |

ファシリテーションの未来

ファシリテーションの未来は、社会の変化やテクノロジーの進化、価値観の多様化に対応する形で、以下のような方向へと進化していくと考えられます。

ファシリテーションの未来の方向性

| 項目 | 未来の方向性 | 解説 |

|---|---|---|

| 1. デジタルファシリテーションの進化 | ハイブリッド対応型・メタバース連携 | ZoomやTeamsだけでなく、VRやARを活用した仮想空間での対話支援。遠隔でもリアルな参加感を実現。 |

| 2. AIとの協働 | AIファシリテーターの補助 | チャットボットや議事録作成支援AIなどが、場づくりや記録をサポート。人間は「関係性の構築」に集中。 |

| 3. ダイバーシティへの対応 | インクルーシブ・ファシリテーション | 性別・文化・年齢・特性の違いを前提とした、包摂的な対話設計。やさしい日本語の活用なども含む。 |

| 4. 教育・地域との連携 | 学校・地域に根ざしたファシリテーション教育 | 子どもや市民向けにファシリテーションを教えるプログラムが一般化し、地域活動にも広がる。 |

| 5. 自己内ファシリテーション | 内省支援型ファシリテーション | 他者だけでなく「自分自身との対話」を促す技法が注目。コーチングやマインドフルネスとの融合。 |

| 6. エコ・ファシリテーション | 環境対話の推進 | SDGsや地域資源の活用を前提とした、持続可能なまちづくりの場で活躍。自然との対話も含む。 |

| 7. 感情の可視化と共感技術 | センサや感情AIと連携 | 参加者の感情やエネルギーの波をリアルタイムで把握し、場の流れを調整する技術が発展。 |

今後のキーワード

-

共創(Co-creation)

-

関係資本(Relationship capital)

-

テクノロジー×人間性

-

エンパシー(Empathy)

-

レジリエンス(Resilience)

未来のファシリテーションは「人と人」「人と自然」「人とAI」など、より多様で複雑な関係性の中で、調和と創造を促す場づくりの技術として、ますます重要になっていきます。

ファシリテーションの教科書 資料 無料ダウンロード

Googleスライドの初めての『はじめてのファシリテーションの教科書』がダウンロードできます。

スライド シェア ファシリテーション入門ファイルが無料ダウンロード

ファシリテーション入門ファイルが無料ダウンロードできます、ご活用してください。

![ファシリテーション・グラフィック[新版] 議論を「見える化」する技法](https://m.media-amazon.com/images/I/41IJGMQ0ECL._SL160_.jpg)

コメント