初心者、新入社員向け、中学生向けに5W1H作成、使い方の入門ガイドとして作成しました。

事務所、工場及び研究所、学校、病院どこでも仕事をする場合、問題解決フレーム 5W1Hが必要ですが初心者、新入社員、中学生向けに下記のポイントをメインに解説しています。

・5W1H 定義

・5W1Hの目的

・5W1Hの作成、事例

参考になれば幸いです。(^_^;)

問題解決フレームワーク 5W1H思考とは?【音声解説】

5W1H思考の解説動画です。

3分で分かる! 5W1Hとは? 概要解説

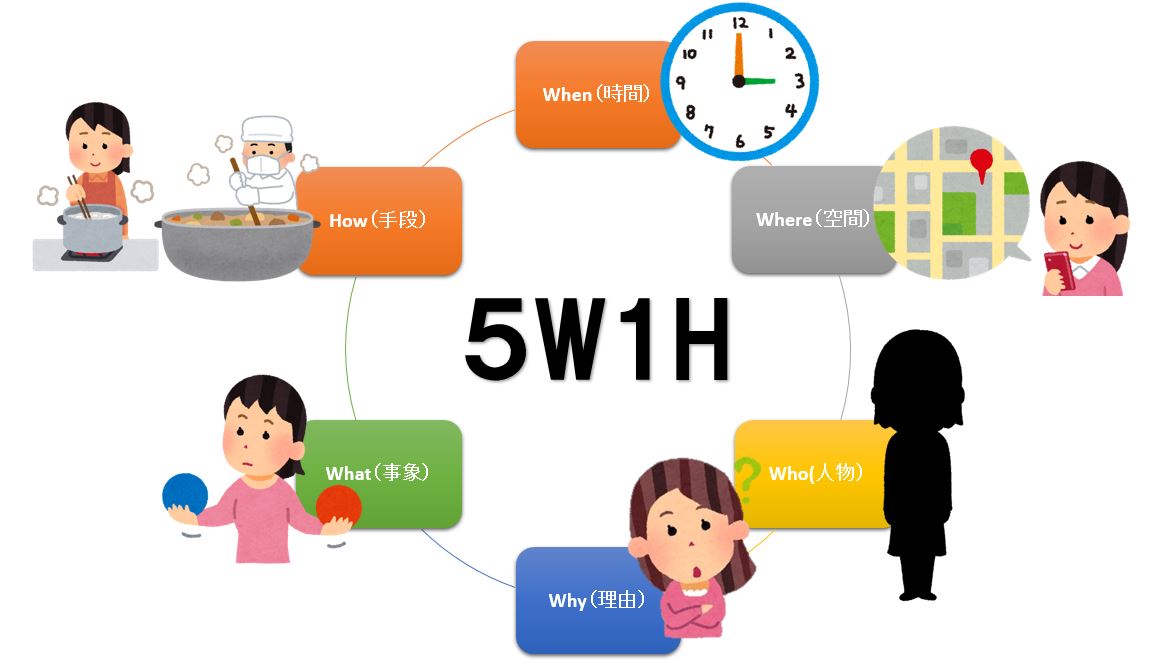

5W1Hとは、物事や事象を整理し、より深く理解するために用いられるフレームワークです。

「When(いつ)」、「Where(どこで)」、「Who(誰が)」、「What(何を)」、「Why(なぜ)」、「How(どのように)」という6つの要素から構成されており、これらの要素に沿って情報を整理することで、より正確に状況を把握し、論理的な思考を促すことができます。

5W1Hのそれぞれの要素

- When(いつ):時間、期間、期限などを表します。

- 例:いつ会議が行われるのか?

- Where(どこで):場所、範囲を表します。

- 例:会議はどこで行われるのか?

- Who(誰が):人、対象を表します。

- 例:会議に参加するのは誰か?

- What(何を):内容、物事、行為を表します。

- 例:会議の議題は何なのか?

- Why(なぜ):理由、目的を表します。

- 例:なぜ会議を行うのか?

- How(どのように):方法、手段を表します。

- 例:会議はどのように進行するのか?

5W1Hの活用例

- 問題解決:問題が発生した際、その原因を特定し、解決策を考えるために5W1Hを用います。

- 計画立案:新しいプロジェクトを開始する際、目標設定や具体的な行動計画を立てる際に役立ちます。

- 情報伝達:相手に情報を正確に伝えるために、5W1Hを用いて整理された情報を提供します。

5W1Hのメリット

- 思考の整理:複雑な問題も、5W1Hに沿って考えることで、整理しやすくなります。

- 情報伝達の効率化:必要な情報を漏れなく、相手に伝えやすくなります。

- 問題解決能力の向上:問題の原因を特定し、効果的な解決策を見つけやすくなります。

5W1Hの注意点

- 順序は固定ではない:状況によって、どの要素から考えるべきかは変わります。

- すべての要素を必ずしも使う必要はない:状況に応じて、必要な要素だけを抽出することも可能です。

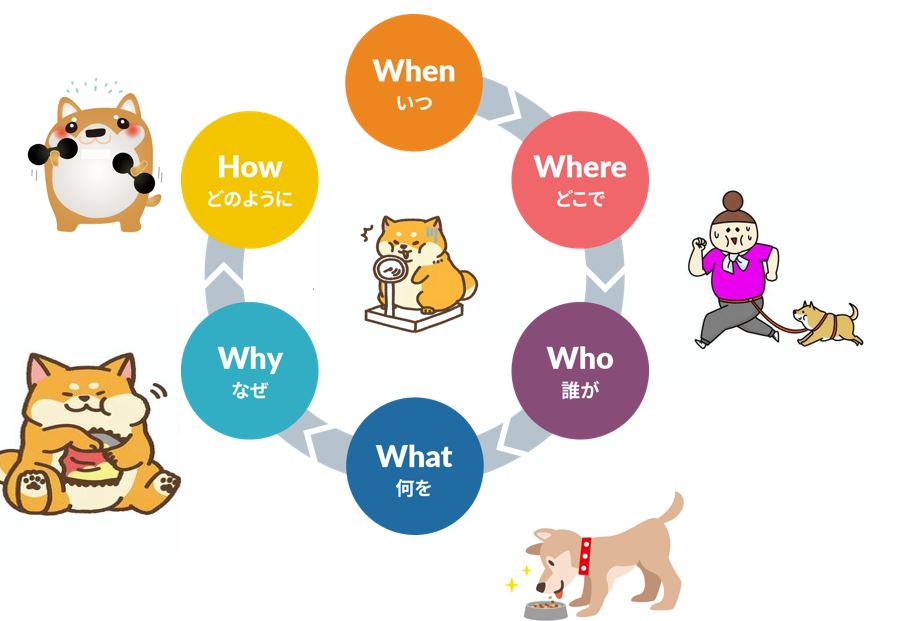

5W1Hの覚え方 語呂合わせ例

1. 動物をイメージして覚えよう!

- ワンワンダイエット、どこでやる?だれがする?何を食べる?なぜダイエット?どうやってやる?

- 動物の鳴き声と「ダイエット」を組み合わせることで、リズムが良く覚えやすいです。

問題解決フレームワーク 5W1Hの意味

課題提起、問題発見・問題解決、創造的なアイデア発想、説得力ある戦略ロジックの組み立てやコミュニケーションなど、さまざまなビジネスシーンで活用でき、仕事のパフォーマンスを飛躍的に高めてくれる万能の思考ツールが5W1Hです。

5W1Hは本質にせまり、新たな視点や考え方のヒントを我々に与えてくれますが一番、重要なのは最初の出発点の目的を問う 何故? Why?です。

何事も『出だし』、物事の出発点が重要であり、ここを間違えると本題とはかけ離れた方向へ論議が展開し、誤った結論に至ります。

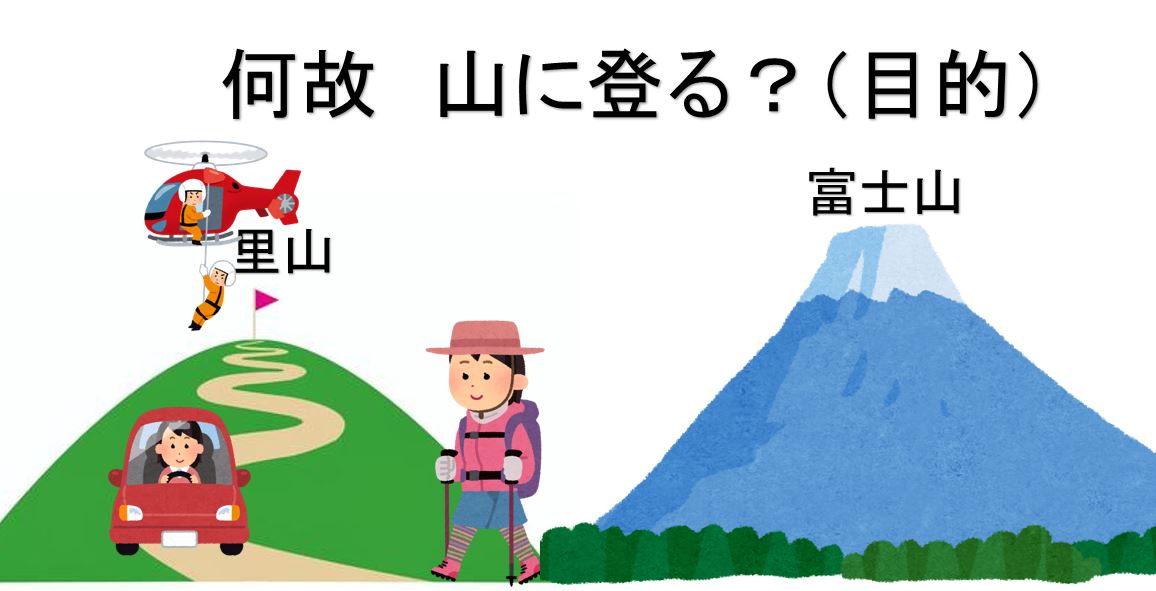

例えば山に登る場合でも『花を鑑賞する』『気象を観測する』等 色々な目的があります。

目的が『里山の花を見る!』の場合、里山登りに適した道具、服装等が必要ですが目的が『富士山の山頂の気象を観測する』であれば富士山・登山に適した道具、服装等が必要です。

そして、登る手段としては歩く、車を使用する等があります。

5W1Hは英語ではそのまま「5W1H」と表記される。

中国語では5w1h分析法と表記される。

問いを問う

現在のネット社会では『答え』より、本質的な『問い』が重要な時代です。

ネットで『○○は?』と検索(問う)すればあらゆる世界の情報に瞬時にアクセスし直ぐに様様な『答え』がリストアップされます。

たとえば、豚汁のレシピ。かつては専門的な本を調べて作っていたのが、今や検索すればれば簡単なレシピから本格的なものまで何十種類ものレシピが短時間で時間で知ることができます。

「キーワード」を入力れさえすれば、いくらでも「答え(情報)」を探せる、私たちはこうした結論の出し方に慣れてしまっています、しかし、これでは新しい価値は生み出せないし、他の方との差別化もできません。

『問い』とは”わからない事、はっきりしない事を、知らせ(教え)てくれるように求める事です”が『問いを問う』のは貴方自身です。

自分自身でよく考えて「問いを問う」力を養うことが本題の目的にマッチした結論を引き出し、他人との差別化に繋がります。

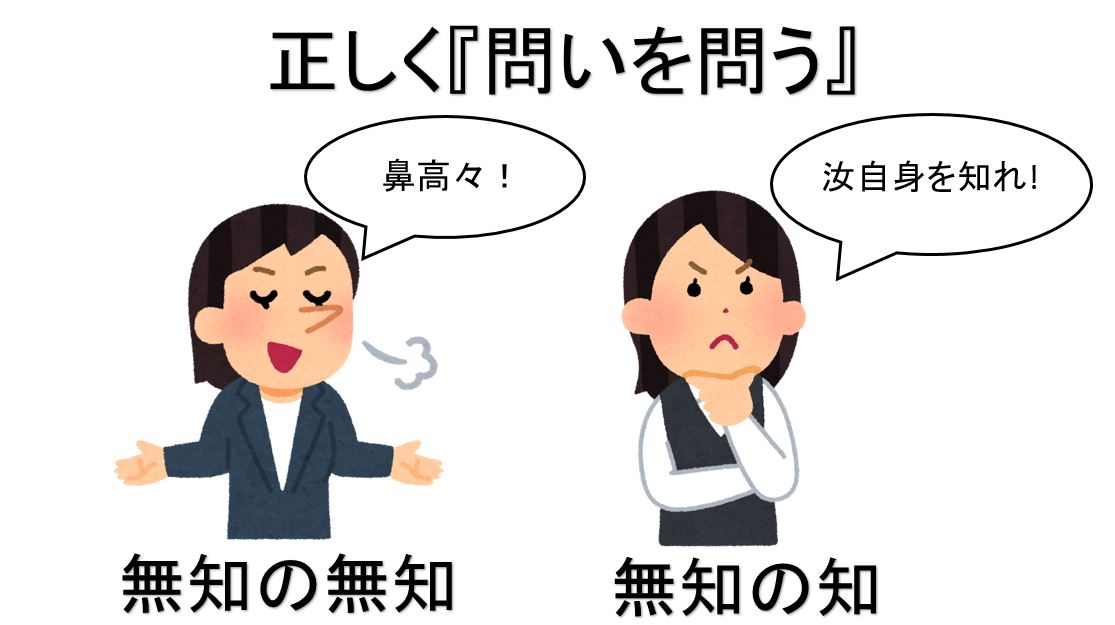

では正しく「問いを問う」にはどうすれば良いのでしょうか?

ソクラテスの哲学に「無知の知」という考え方があります、文字通りの意味は「無知であることを知っていること」が重要であるということです。要するに「自分がいかにバカであるかをを自覚せよ」ということです。

ソクラテスは言っています、「汝自身を知れ」と・・・

自分は何も知らないことを知っている、だからどうすべきかを謙虚に考えようとする、「無知の知」の人は正しく「問いを問う」ことができます。

しかし、自分は何でも知っている、自分は正しい、だから自分で良く考えない『無知の無知』の人が多く、存在します、このような方々では正しく「問いを問う」ことはできません。

孫子も言っています、『彼を知り己を知れば百戦殆からず』と

5W1Hで重要なのは、シンプルにして本質的な「問い」、多面的な「問い」、つまり「問いを問う」ことです。

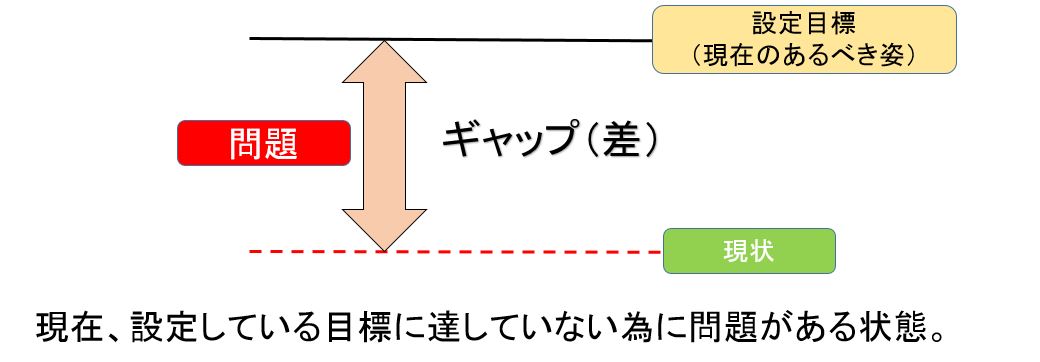

問題と課題の違い

問題は現時点のあるべき姿と現状との差(ギャップ)です。

社会や経済で使われる「問題」とは現在のあるべき姿(目標値)と既に発生している事象の解決すべき差(ギャップ)は何か、ということです。

表現としては問題は過去のことなので、問題を解決するです。

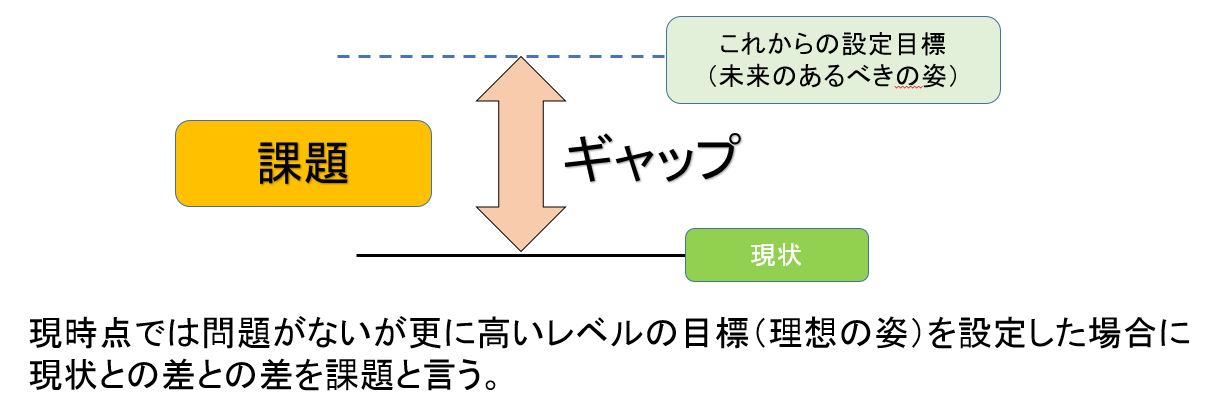

いっぽう、「課題」は将来の目指す姿に着目し『将来にあるべき姿の目標値』と現状との差なので課題は『達成する』です。

例として、去年の会社の売上が減っていれば、会社として解決しなければならない事柄なので「問題」であり、売上減少の原因が、質の低下による客離れであったとすれば、質の改善をしていくことが今年の「課題」となる。

「問題」が先にあり、その問題に対して取り組んでいこうと掲げられることが「課題」です。

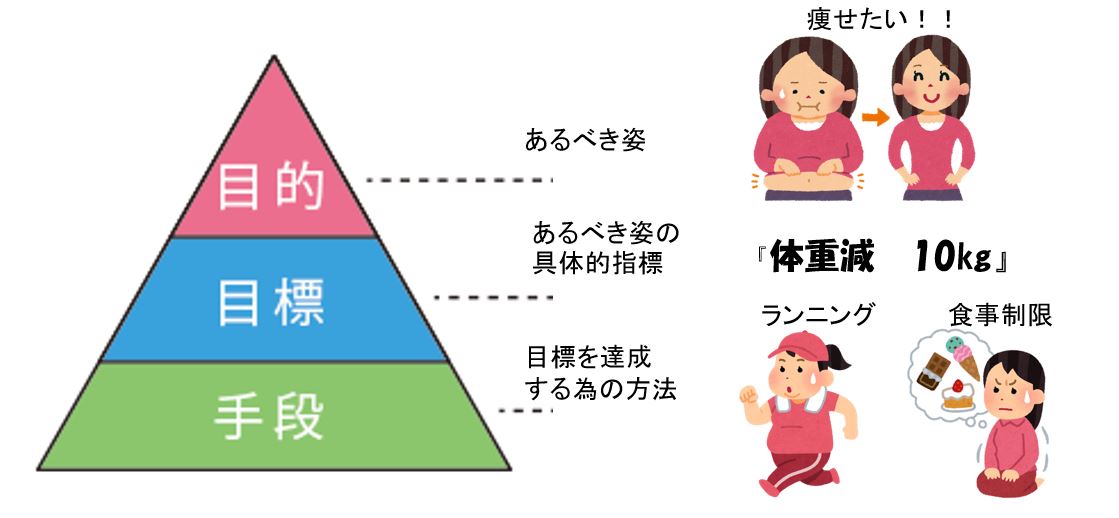

目的 目標 手段の違い

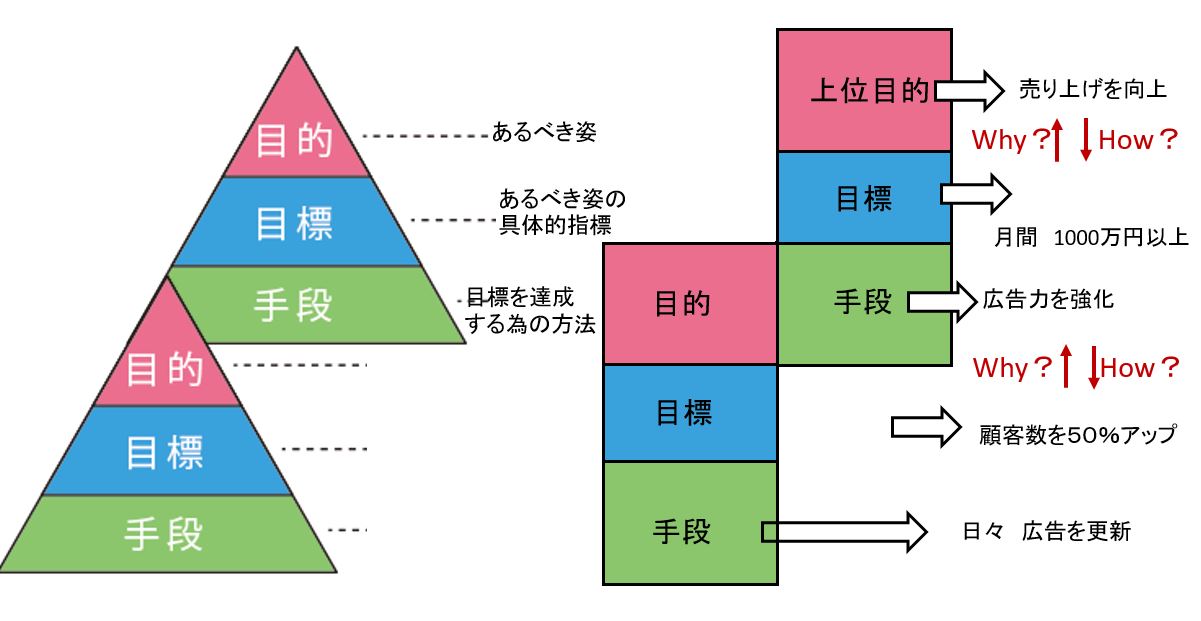

目的は「あるべき姿、理想的な姿」です、一方、目標は「目的を達成するための指標」です。

そして手段とは目標を達成する為の様様な「対策、改善策」の事です。

例としては『痩せたい』と思うのが目的です、抽象的な言葉で表現となりますので指標として具体的な数値『体重減 10㎏』を目標として設定します。

次にそれを実現する為の手段として『ラインニングをする、食事制限をする』等の様様な改善策を立案し、実行します。

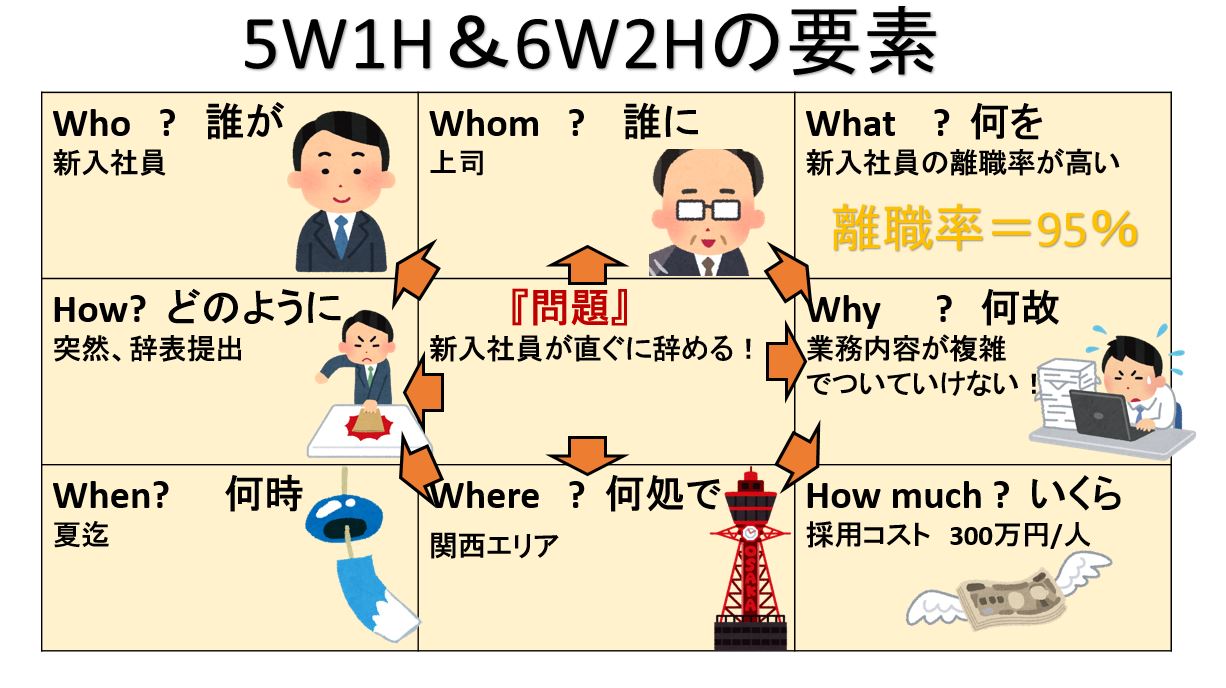

5W1H&6W2Hの基本

思考を広げるために必要なベースとなる問いを網羅してくれるのがこの『5W1H』です。

『5W1H』とは、「Who」「What」「When」「Where」「Why」「How」の6つの疑問詞を用いて、物事やテーマ、問題、課題などを多面的に考察するフレームワークです。

更に『5W1H』に「Whom」、「How much」を追加したモノを『6W2H』と呼んでおり、『5W1H』同様に問題の分析や整理、情報収集する項目の整理、アイデア発想、あるいはヒアリングツールとして情報を整理する必要があるいろいろな場面で活躍します。

テーマに対してさまざまな角度から問いを投げかけることで、思考が広がり、それまで気付いていなかった視点を得ることができるというメリットがあります。

5W1Hは

When (いつ)『時間軸』

Where (どこで)『空間軸』

Who(誰が)『人物軸』

Why(なぜ)『理由軸』

What (何を)『事象軸』

How(どのように)『手段軸』

と言う6つの要素から構成されている。

優れたスキルや豊富な経験を持ち、高い生産性をあげる人は「5W1H」&6W2HのWhen, Where, Who(Whom), Why, What, How(How much, How many)の要素を自在に「組み合わせて」その状況に合わせて使っています。

5W1H 思考の要

ビジネス上の課題に着手したり、何をすべきかを考えたりする際、「目的」を意識することが非常に重要です。

しかし「目的」が、顕在的、表層的な「目的」になっていないか、その「目的のそのまた目的」は何か? と潜在的な目的迄まで突き詰めし思考しないと計画、分析、対策等すべてが無駄になります。

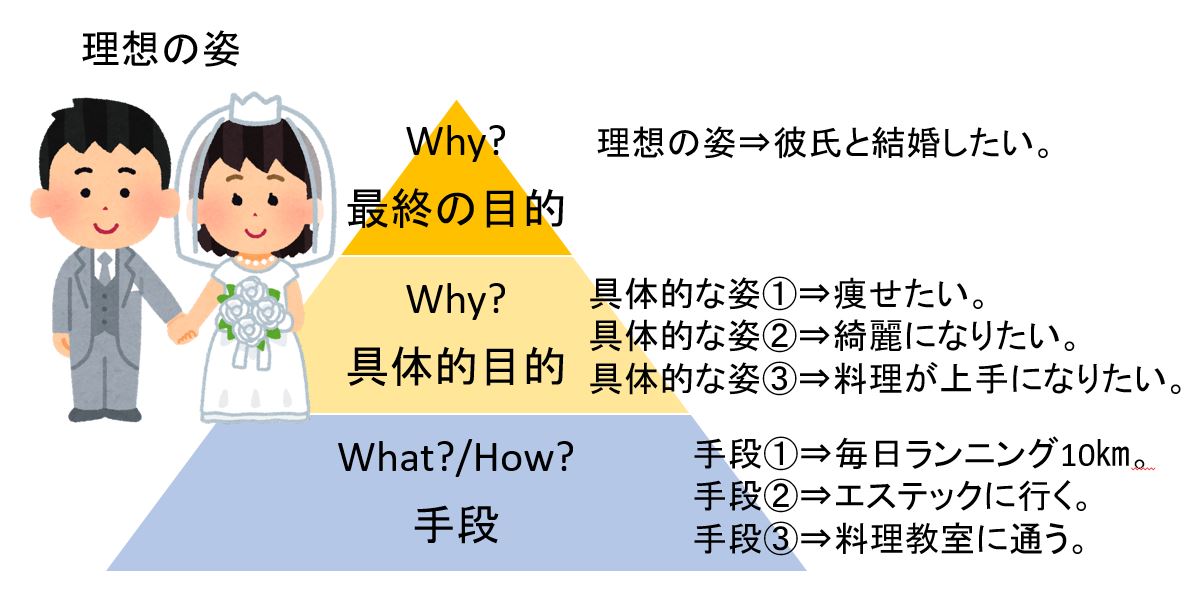

Whyをさかのぼることによって、より本質的な課題(=考えるべきこと)が設定でき、まさに鳥のように山の頂上から下界を見下ろし、思考のすそ野を広げることができ、真の目的を打ち立てることによって、より大きな成果を生み出すことが可能になるのです。

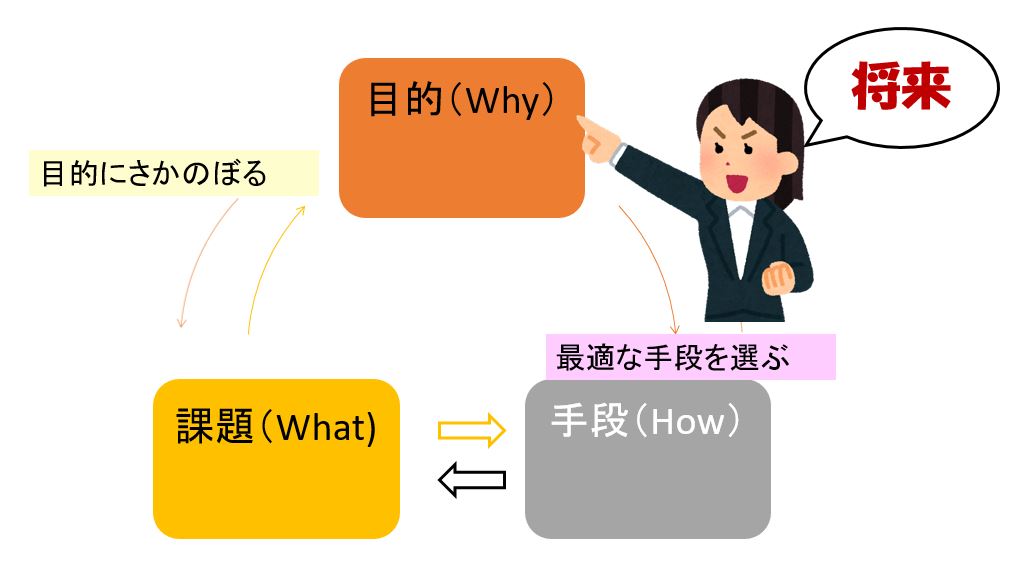

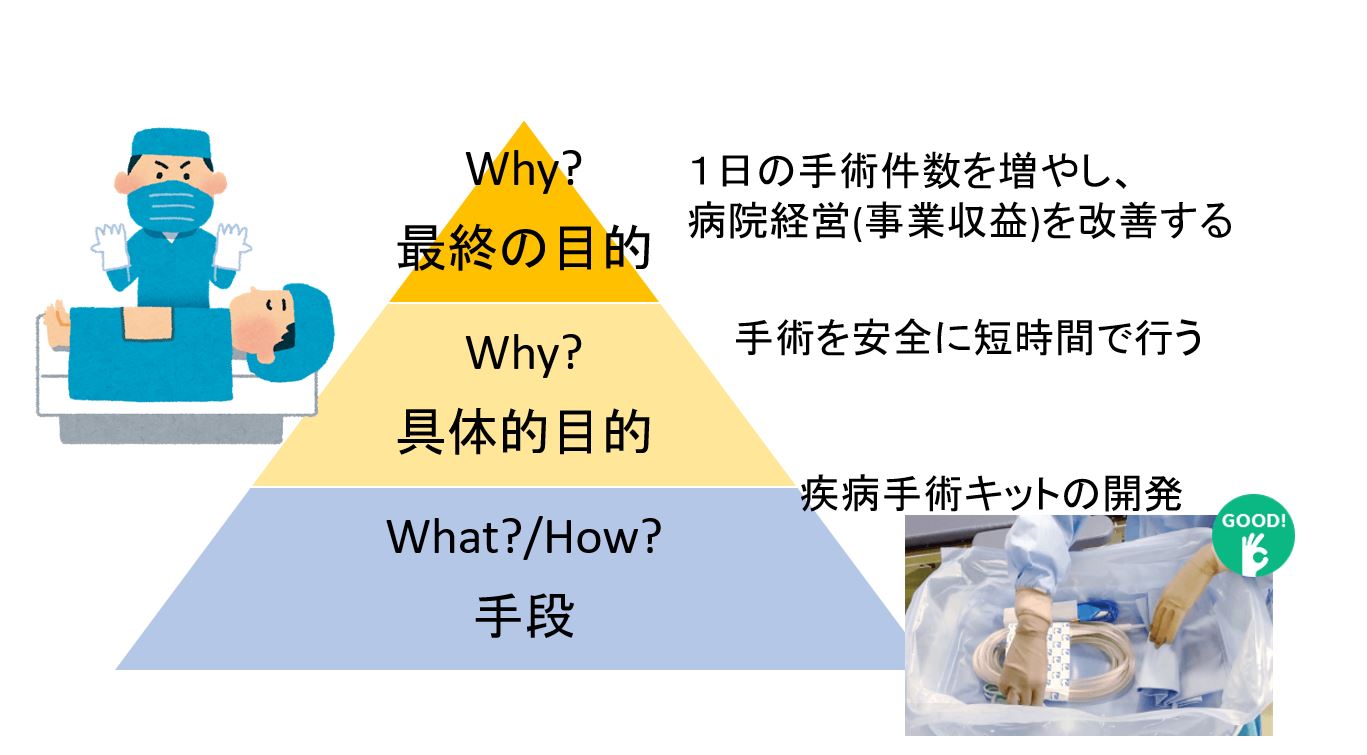

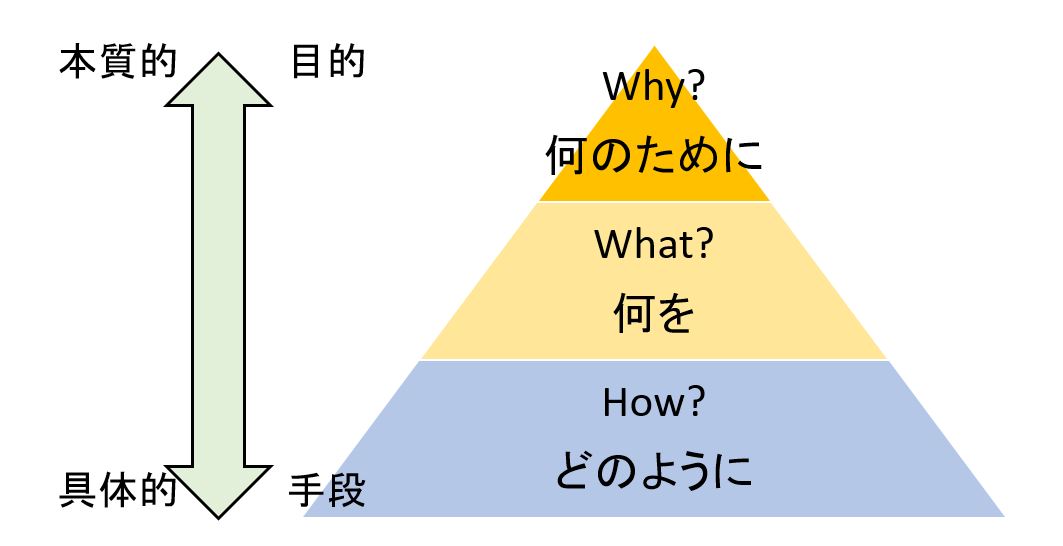

我々は何かの課題に取り組むときは、下図のように大きく3つのレベルで思考しています。

初めに取り組む物事の『理想的な姿』を意識します、次に「理想的な姿」を実現する為に『具体的な目的』を設定します。

最後に具体的な目的を達成する為に様様な手段を検討します。

『目的』と『手段』の関係

この時、重要なのが『目的』と『手段』の関係です。

『手段』は色々あり、全てを選択することは効率的ではありません、『具体的な目的』に最適な『手段』を選択する為にWhy 「なぜやるのか」を良く吟味します。

ここを間違うと主客転倒となり『手段』が『目的』に入れ替わるケースが鷹揚に発生します。

例えば目的が当初は『海外の人と交流したい!』であったが英語学習をするうちに手段である『TOEIC800点 達成』が目的に変化し、ひたすら 部屋に閉じこもって英語の特訓に邁進するパターン。

日常生活およびビジネスの場でも良く見かける『手段』の目的化、実際、私たちは『具体的目的』と『手段』だけで思考していることが多く、ともすれば最下層の『手段』だけが視界の中心になってしまっていることも結構あります。

(痩せたいから(Why)]「毎日朝晩3キロ走る(What)」という直接的な目的と手段は考えていても、「なぜ痩せたいのか?」そう思った本当の理由、つまり、痩せることによって真に実現したいことを常に明確に意識している人は少ないです、しかし、本質的な問題解決、幅広い発想を得る為にはもう一段、二段上へ遡る思考が必要です。

「痩せたい」の例であれば痩せることによって真に実現したい事に迄、遡って「言葉にしてみる」事です。

例えば『スマートになり、彼の注目を浴びたい』というようにはっきりと高次の目的を意識すれば別の最適な手段が見つかるかもしれません、真の目的まで、遡り高次のニーズを把握すれば色々な差別化できる『手段』『方法』が発見可能です。

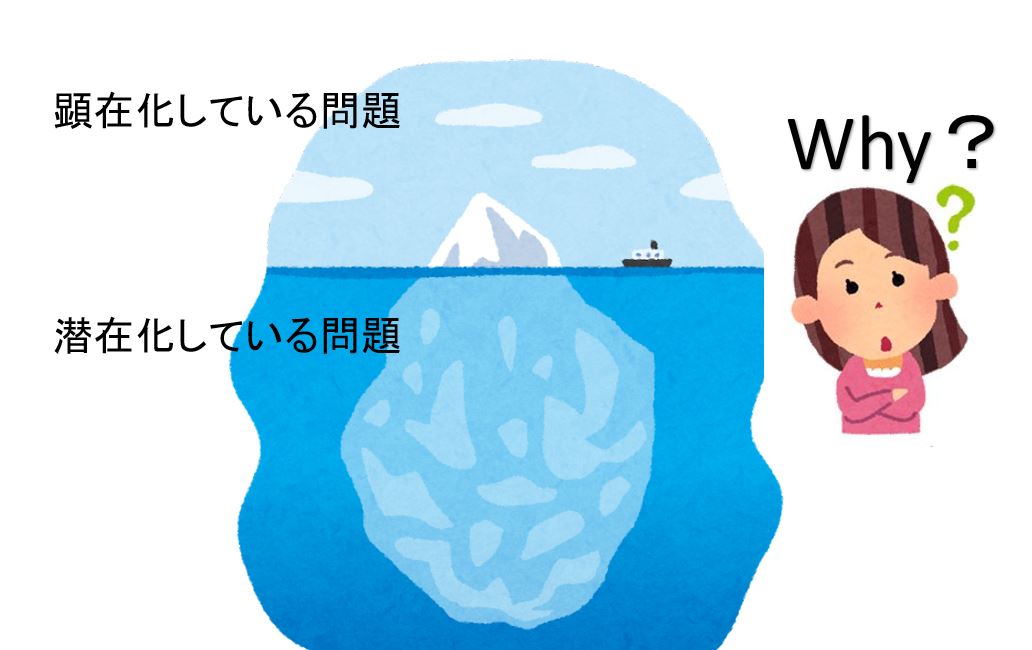

我々はWhat,How 等の顕在化している、表面上の行為の方が目に見えやすいです、しかし、顕在化している行為だけを考えていては真の課題設定や根本的な解決には至りません、見えにくい高次の潜在的な事象を掘り下げることにより、真の課題解決に至ります。

顕在化している問題は氷山の一角です。顕在化している問題の下には多くの潜在化している問題が潜んでおり、最終の目的を達成する為には潜在化している問題を含んだWhy を追究しなければなりません。

より高次のWhyにさかのぼることで、マクロな視点で思考するが可能になり手段が本当に適正であるかをより客観的に判断できるようになります。

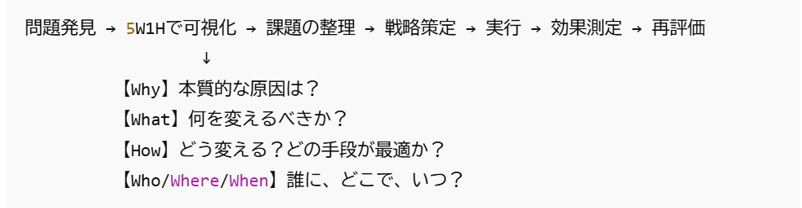

5W1H思考の種類

5W1H思考には目的探索と原因分析の為の思考があります。

目的探索型は未来の課題を、原因分析型は過去の問題を5W1H思考で解決します。

5W1H思考(目的探索型)

5W1H思考(目的探索型)とは、目的と手段の違いを意識しながら物事を考える思考法です。ここで目的とは「最終的に達成したいこと」で、手段とは「目的を達成するための方法」を意味します。

本来、課題解決においては目的があって課題かあり、具体的な手段を考えて取り組みます。

つまり、最も重要なのは目的です、しかし、目の前の業務に集中していると、それらの順序が逆転し、手段そのものが目的化してしまうことがあります。

手段が目的化してしまうと、成果の出ない努力に資源を浪費してしまいかねません。そのよ

うな状況に陥らないよう、「なぜ取り組むのか?」という問いを常に意識して、目的を明確にし目的と手段の組み合わせの最適化を行う思考です。

考え方

課題を明確にする:

取り組もうとしている課題を明確にします。

目的を確認する:

課題に取り組む目的を確認します。目的を考える際に有効な問いが「Why (なぜ取り組むのか)?]です。Whyを問いかけることで、目的、意味、背景、メリットなどを明確にします。

手段を考える:

目的を確認できたら、それを達成するための具体的な手段を考えます、このときは「How (どうやって)?」を考えることになります。

目的と手段・課題の整合性を確認する:

目的と手段に整合性があるかを確認します。目的と手段がズレでいる場合、あるいはより適切な手段があると考えられる場合は修正します。また、取り組もうとしている課題が目的を達成するのに適切でないとわかった際には、課題そのものを修正します。

5W1H思考(目的探索型)のポイント目的はより上位の目的のための手段であり、手段と目的はセットです。

そしてある目的もより上位の目的がら見ると手段となります。目標も目的を達成するために設けたひとつの手段のことであり、目的を実現する為の具体的な指標のことです。

課題解決では下図のように目的と目標と手段が階層になっていますので最上位の目的を確認し、それぞれの目的と目標と手段のセットを考えます。複数人で議論する場合にはどの階層について話しているのかを確かめることが重要です。

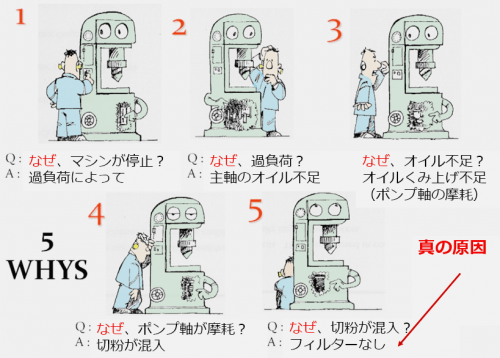

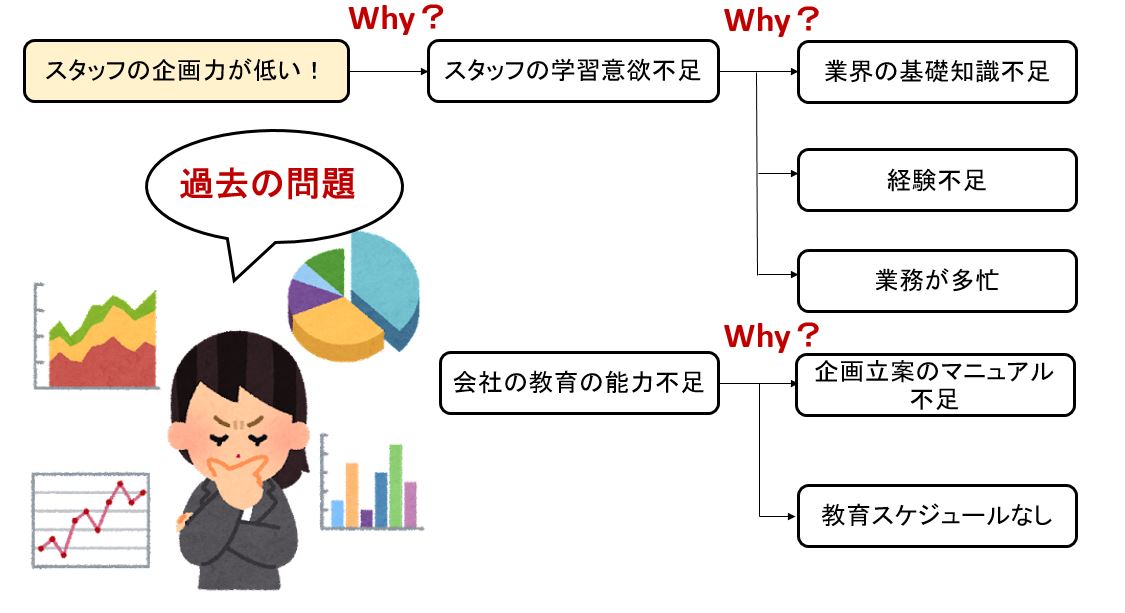

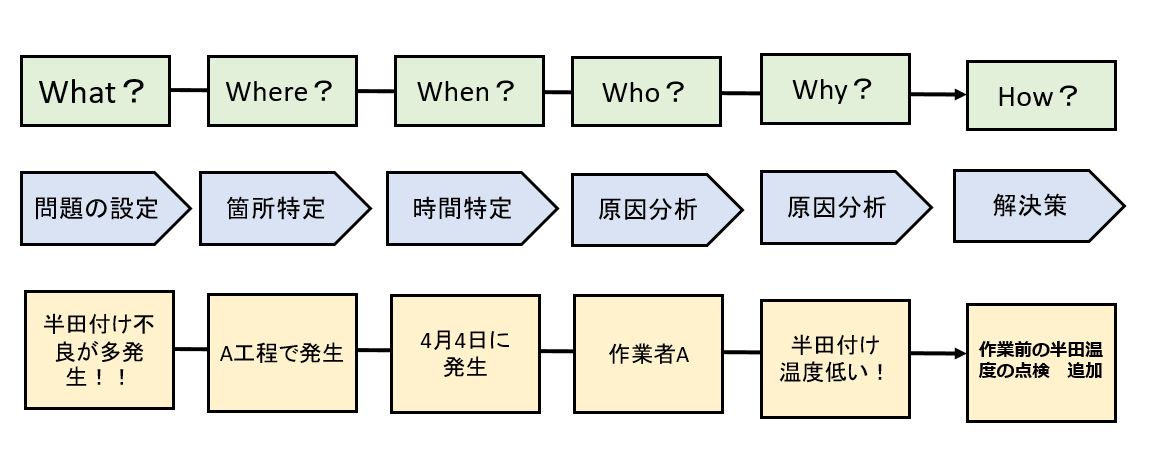

5W1H思考(原因分析型)

問題の原因を深掘りするための5W1H思考(原因分析型)を解説します。

問題だと思ったことはたいていの場合、表面的な問題(状況を把握しただけ)にすぎません。

その状態で解決策を考えようとしても、モグラたたきの短期的な解決にしかならないのです。

そこで、問題の根本的な原因を深掘りして突き止め、解決策を考えていくと有効です。

前述の5W1H思考(目的探索型)も同じようにWhyを問う考え方ですが、[目的の明確化]が目的でした。ここで取り上げている原因分析型は「問題の原因特定」のために使います。

前者は未来型、後者は過去型のWhyを問う思考ともいえます。

考え方

問題を設定する:

深掘りしたい問題をピツクアップします。例では、「スタッフの企画力が低い」という悩みを問題に設定し、深掘りしています。

Why?を問う:

設定した問題に対して「Why (なぜ)?」を問いかけ、主な原因と考えられる要素を書き出します。

さらにWhy?を問う:

書き出した原因に対して、さらにWhyを問いかけ、それぞれの原因をさらに掘り下げて考えていきます。以降、その原因を取り除くことで問題を解決できると思うレベルまでWhyを繰り返します。

トヨタの生産方式で知られる「なぜなぜ分析」では、Whyを5回繰り返すことを推奨しています。

全体像を整理する:

書き出した内容の全体像、各要素同士の関係性、上位概念・下位概念の関係を整理します。整理した後はそれぞれの原因に対する解決策を考えます。

5W1H思考(原因分析型)のポイント

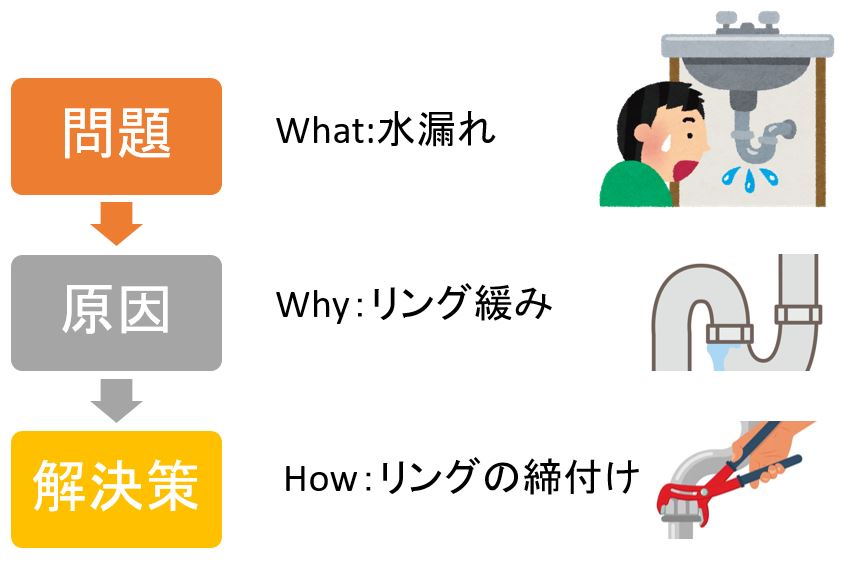

What⇒ Why⇒Howの順で考える

問題を発見して原因を特定、解決策を考えるという流れは「What ⇒Why⇒How」の順を意識しておくと考えやすくなります。まず何が問題なのか(Whatを特定し,次になぜその問題が存在するのか(Why)分析し、解決するための方法(How)を考えるという流れです。

5W1H思考の活用事例、例文

5W1H思考をビジネスで活用する時は下記の4つのパターンがあります。

課題提起:

何かの課題に着手するとき、物事を考え始めるとき具体的には、何らかの問題解決に着手する場面、新製品・新事業を考案したいときなどの初勣時はもちろん、途中で行き詰まったときなど。

アイデア発想:

思考視野・発想を広げたい場合、ユニークなアイデアをたくさん考えたいとき

プレゼンテーション:

説得力のある骨太のロジックを作り、人を動かしたいとき

問題解決:

本質的な問題を特定し、筋のよい問題解決を行ないたいとき

5W1H思考 課題提起 仕事事例、例文

医療製品メーカーのホギメディカルは現在では注射器、メス、縫合糸など、手術に使う消耗品を多種扱い、非常に高い売上高純利益率(2017年3月期:16%)を叩き出す医療関連製品の優良企業です。

しかし、最初は多岐にわたる製品を一点一点お医者さんに勧めていました。自分たちは「注射器やメスというモノ」を売っている販売者だと思っていたからです。

しかし、「自社は何のために存在するか?」[お客様はなぜ自社の製品を買ってくれるのか?]という「Why (目的)」を見つめ直した結果、お客様が欲しいものは、「手術を安全に、短時間で行なうコト」ではないかと気づきます。

さらにお客様が本当にありたい状態は、「1日の手術件数を増やし、病院経営(事業収益)を改善するコト」という、Why(真の目的)にまでさかのぼって事業を再定義したのです。

その結果、ホギメディカルは42点の部材を1つにまとめた「白内障キット」をはじめ、1回の手術に使う消耗材料を1つのキットにした、さまざまな疾病の手術キットを次々と開発しました。

これによって、手術の準備時間は平均76分から10分に短縮され、病院1日の手術数は7件から21件に3倍に増やすことができたのです、医師の仕事を飛躍的に効率化することを通じ、病院経営の改革に見事に貢献したと言えます。

私たちは通常、顧客によりよい製品やサービスを提供しようとする際、たいてい顧客の口から出た直接的なリクエストやライバル製品との仕様の比較だけに思考が向きがちです。

しかし、現在の複雑化する経営環境の中では、お客様でさえ自分たちが本当に求めている状態に気づかないことが多いものです。 このため、仮にお客様の要望に応じて表層的な分析をしてみても、最適な回答は出てきません。

近視眼的に、競合他社との性能や価格の競争に走るだけでは自社の首を締める悪循環に陥りかねないのです、 こんなときこそ重要なのは、Whyの問いを重ねて「Why (真の目的)」へとさかのぼる原点回帰の思考法です。ホギメディカルのようにより上位の目的へとさかのぼることで、あらためて自社の存在意義を見出し、高い成果を生み出した企業は多くあります。『真の“Why”を制する者は、市場を制する』のです。

5W1H思考 アイデア発想 ビジネス事例、例文

ビジネスにおいて発想・思考領域を広げる方法、ユニークな事業や製品のアイデアをたくさん考える際に役立つ思考法についての解説です。

一般的に、私たちは具体的なところから考えてしまいがちです。たとえば[製品の仕様を改善しようか]「何か新しいサービスを追加してはどうか」などがそれにあたります。 しかし そればかりに固執すると、思考はどんどんミクロな方向には向いてしまいます。

発想視野を大きく広げたいなら、一旦、そうしたアプローチから離れ、今ある製品やサービスを別の角度からとらえ直す作業が必要があり、その際に有効なフレームワークが5W1Hというわけです。

いつ、どこで、誰が、なぜ‥‥‥‥といった「問い」を投げかけることで新しいものの見方が見つかる、「より(品質を)よく」「もっと(機能を)多く」とは別の次元の異なる発想が可能になります。

5W1Hを発想のテコにすれば、今までにまったくなかった新しい価値を持つ製品やサービスが創造できます。

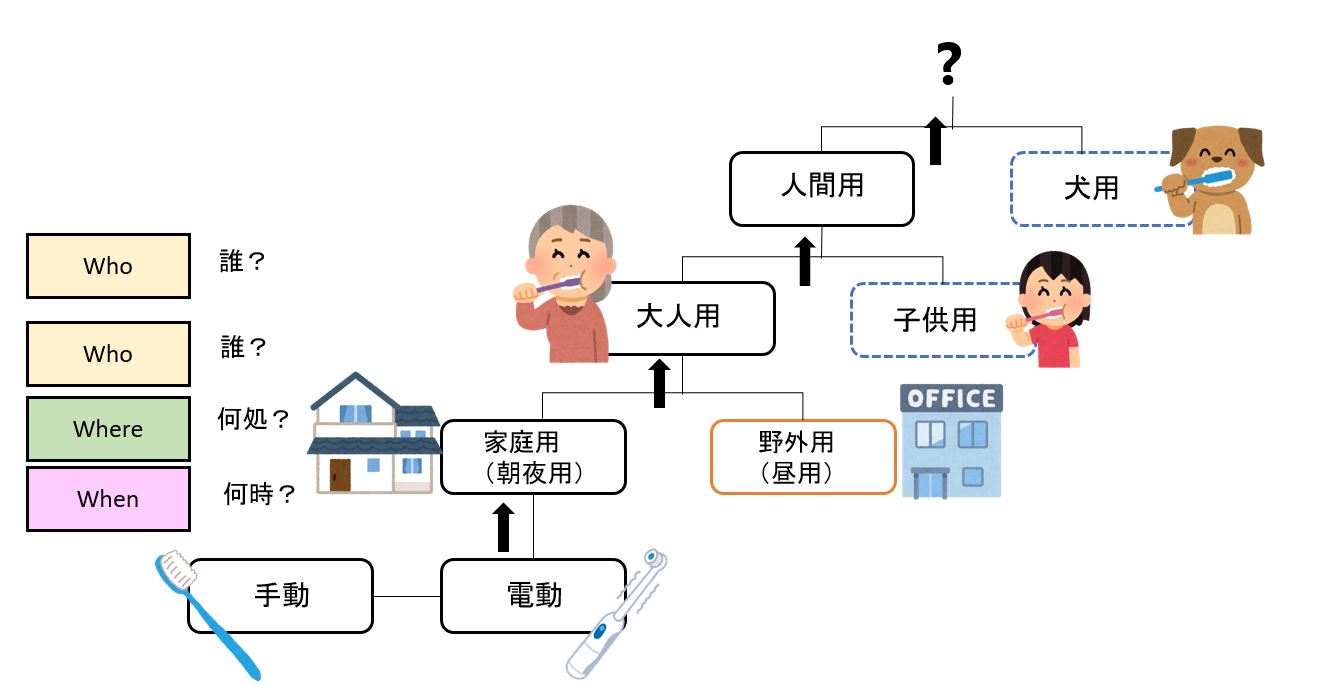

電動歯ブラシ「ポケットドルツ」の大ヒット

2010年に発売されたパナソニックのポケットドルツは、それまで横ばいだった電動歯ブラシの普及率を一気に高めました。

パナソニックのある女性社員が「(自社は)電動歯ブラシを売っている会社なのに、なぜどの人も手で磨いているのだろう?」と昼食後の社内の洗面台で感じた素朴な疑問。これが大ヒットした本商品の開発のきっかけとなったのです。

ポケットドルツは、オフィスなど「外出先(昼)用]に特化した、化粧ポーチにもすっぽり収まるスリムさが売りです。そのためには、モーターの方式や回転数のダウンサイジングも辞さないという徹底ぶりを発揮して商品化にこぎ着けました。

競合他社が、ブラッシングカをより強く、より高速に、より軽く、より安く……という、相変わらずこれまでの延長線上にある、製品自体(What)の差別化にしのぎを削る中、パナソニックは一段高い視点から状況を見渡し、「問い」のタイプを根本的に変えることで商機を見出したと言えるでしょう。

性能一品質など製品自体の視点(What軸)から一旦離れ、下図ように、「電動歯ブラシはどこで(Where)、いつ(When)使われているのか?」というふうに、素朴ではあっても非常に本質的な問いを投げかけることで、今の価値「家中用(朝夜用)」とは対極の「家外用(昼用)」

という新しい価値を見出したのです。

さらにもう一段、製品の幅を広げていくことも可能です、 たとえば、『誰が使う』 と問うてみると

「人間用」⇒「大人の歯ブラシ」「子供の歯ブラシ」

「動物用」⇒「犬の歯ブラシ」となります。

又、 「生き物以外用の歯ブラシ(機械歯車用など)]、または「生き物(人間)の歯以外のブラシ(美顔、身体磨き用など)」というように、さらに発想を広げていくことができます。

このように、5W1Hの「いつ、どこで、誰が……」という問いから一歩踏み込んで、いかに多様な問いを作り出せるかが発想を広げるキーポイントです。ここでは、Whenを「いつ使う?」に特化していますが「いつまでに?」「どんな順番で」など、時間、頻度、スピー

ド、プロセスなど、他にもさまざまな要素として組み合させてアイデアを創出することができます。

5W1H思考によるアイデア発想については下記の記事も参考になります。

関連記事:ブレインストーミング【イラスト図解】

小学生、中学生向けに5W1Hを使うとこんなことができる! 事例、例文

- 調べ物をするとき

- 図書室で調べ物をするとき、5W1Hを意識して質問をすると、より詳しい情報を見つけやすくなるよ。

- 例:恐竜について調べる時、「恐竜はいつ生きていたの?」「どこに住んでいたの?」「何を食べていたの?」のように、5W1Hの質問をすると、恐竜についてもっと詳しく調べることができるね。

- 説明するとき

- 学校の発表や友達に何かを説明するとき、5W1Hで説明すると、相手にも分かりやすく伝わるよ。

- 例:夏休みの自由研究を発表するとき、「何を作ったの?」「どうやって作ったの?」「なぜそれが面白いと思ったの?」のように、5W1Hで説明すると、みんなにも分かりやすい発表になるね。

- 日記を書くとき

- 日記を書くときも、5W1Hを意識すると、その日の出来事を詳しく記録できるよ。

- 例:「今日、公園で友達と遊んだ。」だけでは、何をしたのかよく分からないけど、「今日、公園で友達と鬼ごっこをした。とても楽しかった。」のように、5W1Hで書くと、その日の出来事がより具体的に分かるね。

5W1H思考 プレゼンテーションのフレームワーク

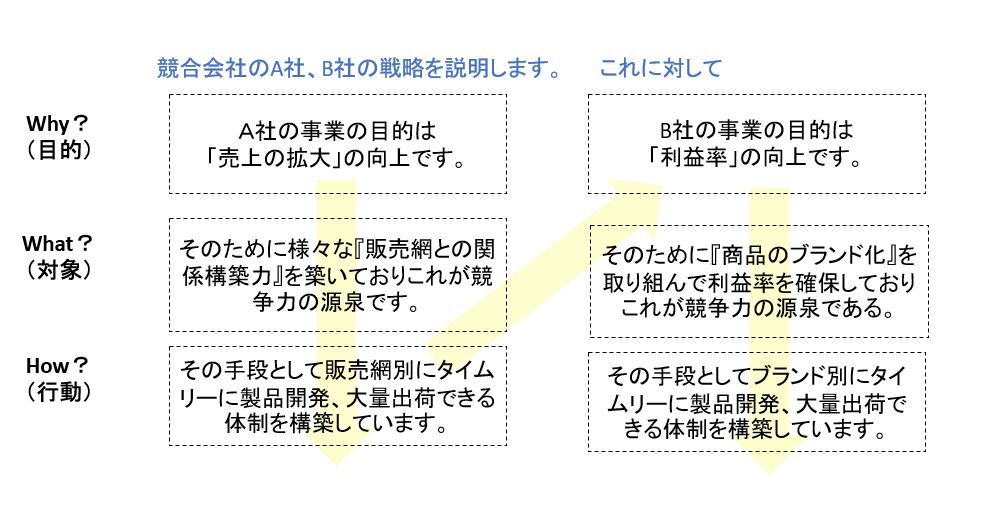

5W1Hの中でも、“Why-What-How”の3点セットはプレゼンテーションのフレームワークとして特に有効です。あらゆる物事はこの3点セットで説明することができるからです。

WhyはWhatの目的やゴールに、WhatはWhyの手段に当たるということを述べましたが、同様に、WhatはHowの目的やゴールになり、HowはWhatの具体的手段になるという相対的関係が成り立ちます。

つまり、上方向、Whyの方向に行くほど本質的なものに、下方向 Howの方向に行くほど具体的なものになります。

あらゆる物事を階層構造でとらえるようにトレーニングしていれば、さまざまな場面やテーマでも、スムーズに説明のロジックを組み立てることが容易です。

何かを説明するときは、いきなり細かいHow(どうように?)の話に突入してしまうのではなく、Why⇒What⇒Howの3層構造の上から下に順番で伝えることが基本です。

[貴方の話はわかりにくい]と言われたり、「なんでそれが大事なの?」「この資料、要は何を言いたいの?」と、よく相手から尋ねられてしまう人はこの基本形を習得し、トレーニングする必要があります。

実際の説明では、相手の状況や与えられた時間によって、WhatやHowから始めたほうがよい場合もありますがいずれにせよ、この3層構造で自分の思考を整理・構造化する習慣をつけることが大切です。

口頭にせよ書類にせよ、まずは下書きとして話の構造を大まかに書き出したあと、枠の中をそれぞれ埋めていくイメージです。たとえば、次のように構造化して説明すると聞き手も理解しやすく、その先の議論や提案もスムーズに進めることができます。

5W1H思考 仕事の問題解決フレームワーク

仕事は、問題発見と問題解決の連続です。

しかし、「なぜ、来店者数が減っているのか」(Why)について考えた挙げ句、「もっと新聞折り込みチラシを増やそう」「看板を大きいものにリニューアルしよう」「もっと安売りしよう」等、手当たり次第に解決のアクション(How)を対策してもあまり、効果がない場面があります。

いきなりアクション(How)から始めるのではなく、何を解決するか?(What)、を正確に特定し、優先順位を検討することから始めた方が効率的です。

優先順位を決める要素には安全性、経済性、生産性、信頼性等があり、求める目的によって変わります、安全を優先する場合は安全性が重要となり、品質を優先する場合は信頼性が重要となります。

具体的には、「どんな客層の入店がどれだけ減っているのか?」「どの曜日・時間帯の入店が減っているのか?」などを、出口調査などによって把握し、その上でなぜそれが起こっているのか?」主原因(Why)を突き止めるという順番で、問題に当たっていきます。

下記は工場で半田付け不良が大量に発生した時の問題解決の為に5W1Hを用いた事例です。

5W1Hを用いた問題解決については下記の記事も参考になります。

関連記事:問題解決型手法 QCストーリーとは?【イラスト図解】

トヨタ式5W1Hとは?

トヨタ式5W1H思考は、一般的な5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)をさらに深掘りし、「なぜ」を5回繰り返すことで、問題の本質に迫り、真の改善策を見つけるための思考法です。

トヨタ式5W1Hの特徴

- 「なぜ」を5回繰り返す: 表面的な理由だけでなく、根本的な原因を探り当てます。

- 問題解決だけでなく、イノベーション創出にも繋がる: 問題の本質を理解することで、新たなアイデアや可能性を見出すことができます。

- チームでの活用: チームで議論することで、多角的な視点から問題を捉え、より効果的な解決策にたどり着くことができます。

なぜトヨタ式5W1Hが効果的なのか?

- 問題の根本原因を特定: 表面的な問題にばかり目を向けるのではなく、根本原因を突き止めることで、根本的な解決策を見つけることができます。

- 無駄を排除: 問題の根本原因を特定することで、無駄な作業やコストを削減することができます。

- 創造性を刺激: 「なぜ」を深く掘り下げることで、新たな視点やアイデアが生まれ、イノベーションにつながります。

トヨタ式5W1Hの活用例

- 生産現場での改善: 品質不良の原因究明、生産性の向上

- 新製品開発: 新製品のアイデア出し、顧客ニーズの把握

- 業務改善: 業務効率化、コスト削減

トヨタ式5W1Hを効果的に活用するためのポイント

- チームで議論する: 一人よりもチームで議論することで、多角的な視点から問題を捉えることができます。

- 具体的なデータに基づいて考える: 感覚的な判断ではなく、データに基づいて分析することで、より客観的な判断ができます。

- 仮説を立てて検証する: 考えられる原因を仮説として立て、検証することで、より確実な結論にたどり着くことができます。

関連サイト:なぜなぜ分析のやり方、事例、テンプレート【イラスト図解】

マーケティング戦略における5W1Hの役割と事例

マーケティング戦略における「5W1H(Who, What, When, Where, Why, How)」は、戦略立案と実行を論理的かつ具体的に進めるための基本フレームワークです。それぞれの要素は、マーケティングの意思決定を明確化し、ブレのない計画と実行を支える役割を担います。

| 要素 | 質問内容 | マーケティングにおける役割 |

|---|---|---|

| Who(誰に) | ターゲットは誰か? | 顧客セグメントの特定(年齢、性別、ニーズ、購買力など) |

| What(何を) | 何を提供するのか? | 製品・サービスの特徴、ベネフィット、価値提案 |

| When(いつ) | いつアプローチするか? | キャンペーンのタイミング、季節性、購買サイクル |

| Where(どこで) | どこで販売・接触するか? | チャネル戦略(店舗、ECサイト、SNS、広告媒体など) |

| Why(なぜ) | なぜこの戦略なのか? | 顧客の課題解決や企業の目的と整合性の確認 |

| How(どのように) | どのように実行するか? | プロモーション、価格設定、流通、実行プロセス |

活用例:新商品のマーケティング戦略

| 要素 | 戦略例 |

|---|---|

| Who | 健康志向の30代女性(都市部在住) |

| What | カロリー控えめのプロテインスムージー |

| When | 春の新生活応援キャンペーン時期(4月) |

| Where | オンラインショップ+Instagram広告 |

| Why | 健康志向市場の成長と顧客のニーズ対応 |

| How | インフルエンサー活用+割引クーポンの提供 |

5W1Hの役割のまとめ

-

論理的で抜け漏れのない戦略立案が可能

-

チーム間の共通認識を形成

-

顧客中心のマーケティングを実現

-

実行プランと検証指標を設定しやすくなる

5W1Hをプレゼンテーションに応用する

プレゼンテーションにおける「5W1H」の活用は、構成を明確にし、聴衆にとって分かりやすく説得力のあるストーリーを作るために非常に有効です。以下に、プレゼン構成への応用方法を整理してご説明します。

| 要素 | プレゼンでの使い方 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| Who(誰に) | 聴衆の特性を把握し、話し方・内容を調整 | 共感と関心を得る(例:経営層、現場担当者など) |

| What(何を) | 伝えたい主張・テーマを明確に設定 | 核心を押さえた分かりやすいメッセージ |

| When(いつ) | 話すタイミング、導入と結論の配置 | 聴衆の集中力に応じた時間配分 |

| Where(どこで) | プレゼンの場所・文脈(会議室、セミナーなど) | 雰囲気・設備に応じたスライド設計や声量調整 |

| Why(なぜ) | なぜその提案や主張が重要かを示す | 聴衆の納得感を高める根拠の提示(課題提起など) |

| How(どのように) | 解決策や行動計画を明確に提示 | 実行可能性と具体性で信頼感を高める |

スライド構成例(5W1Hを使った構成)

-

導入:Why(なぜ)

-

「なぜこの話が重要か?」

-

社会的背景・課題・現状分析など

-

-

目的提示:What(何を)

-

プレゼンのゴール(例:提案内容、課題解決の方向)

-

-

対象説明:Who(誰に)

-

顧客層、関係者、影響を受ける人たち

-

-

実施計画:How(どうやって)

-

具体的な施策や実行フロー

-

-

タイミング:When(いつ)

-

実行スケジュール、開始時期、マイルストーン

-

-

実行環境:Where(どこで)

-

活動の場所・販売チャネル・展開地域など

-

-

まとめ:Why(再確認)

-

なぜこの施策が成功するのか/他とどう違うか

-

応用ポイント

-

ストーリー性のある流れを意識すると、説得力がUPします。

-

Why → What → How の順に組み立てると、ビジネスプレゼンに最適。

-

各スライドに1つの「WまたはH」を割り当てることで、構造が明確になります。

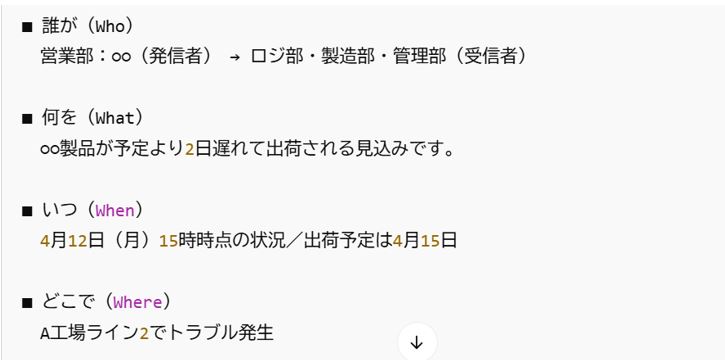

5W1Hを使った効果的な情報共有

5W1Hを活用すると、情報共有が「正確に」「漏れなく」「理解しやすく」伝わるようになります。これは、職場での報連相(報告・連絡・相談)や業務マニュアル、会議資料など、あらゆる情報伝達シーンで有効です。

5W1Hを使った効果的な情報共有の構成

| 要素 | 共有内容の焦点 | 情報共有時のポイント |

|---|---|---|

| Who(誰が/誰に) | 発信者・受信者の明確化 | 「誰から誰へ」の明記で責任と対応が明確に |

| What(何を) | 伝えるべき主題・事実 | 要点・結論を先に伝える(PREP法にも有効) |

| When(いつ) | 発生日時・期限・スケジュール | 時系列の明示で理解度・緊急性の共有が可能 |

| Where(どこで) | 発生場所・対象拠点など | 対象範囲・状況の特定(現場・部署など) |

| Why(なぜ) | 背景・目的・理由 | なぜ共有が必要か、目的意識の共有 |

| How(どのように) | 方法・手順・影響範囲 | 次の行動・対処方針が明確になる |

実用例:社内での情報共有フォーマット

件名:○○製品の出荷遅延についての報告(What)

5W1Hを使うメリット

-

✔ 情報の漏れ・誤解が減る

-

✔ スピーディな意思決定が可能になる

-

✔ チーム間の連携・信頼が高まる

-

✔ ドキュメントやメールにも応用しやすい

応用シーン例

| シーン | 活用例 |

|---|---|

| 会議共有 | 議題ごとに「誰が・何を・なぜ」発表して「次にどうする」を共有 |

| トラブル報告 | 5W1Hで原因分析・対応方針を整理 |

| 作業引き継ぎ | 手順(How)、対象者(Who)、期日(When)を明記 |

| 業務マニュアル | 各作業に5W1H視点を取り入れて、教育性アップ |

5W1Hを通じた企業の経営改善

5W1Hは、企業の経営改善においても非常に有効な「思考と対話のフレームワーク」です。特に以下のような局面で、原因の深掘り・戦略の明確化・実行力の向上に貢献します。

5W1Hを活用した経営改善の視点

| 要素 | 経営改善における活用 | 主な改善対象 |

|---|---|---|

| Who(誰が/誰に) | 顧客・社員・関係者の特定と再評価 | ターゲット市場の見直し、組織の役割明確化 |

| What(何を) | 製品・サービス・方針の再定義 | 事業ポートフォリオ、提供価値の再構築 |

| When(いつ) | タイミングの再検討 | 改革の着手時期、キャンペーンやリリースの時期 |

| Where(どこで) | 拠点・市場・流通チャネルの見直し | 不採算店舗の統廃合、新規エリア開拓 |

| Why(なぜ) | 課題の本質的な原因追及 | 赤字原因、業績不振の根本分析(5Whyと併用も◎) |

| How(どうやって) | 実施手段の最適化 | 業務プロセス改善、コスト削減、デジタル化施策 |

活用例:経営改善プロジェクトでの5W1H分析

テーマ:地方店舗の売上不振

| 要素 | 分析内容 |

|---|---|

| Who | 高齢者層が中心、若年層の利用が減少 |

| What | 日用品中心で差別化要素が少ない |

| When | 平日昼間に来店が集中、夕方以降は空いている |

| Where | 駅から遠い立地、アクセス性が悪い |

| Why | 顧客ニーズの変化に対応していない、競合店に流出 |

| How | 店舗レイアウト変更+ネット注文対応+SNS告知強化 |

経営改善での具体的な活用場面

| 活用場面 | 内容 |

|---|---|

| 経営戦略の立案 | 5W1Hで事業ドメインと市場の整合性を確認 |

| 問題解決のフレーム | 問題を要素ごとに分解し、的確な対策を導く |

| チーム改善活動 | 5W1Hに基づいた業務改善会議(QC活動・カイゼン) |

| 顧客満足度の向上 | 「Who・Why・How」に焦点を当ててCX改善 |

| DX推進 | 「What・How・When」でプロセスのデジタル変革を設計 |

成功のポイント

-

「Why」と「How」を深堀りすることで改善の本質に迫れる

-

誰のための改善か(Who)を常に意識する

-

部門横断での5W1Hワークショップや対話が効果的

図解:5W1Hを用いた経営改善の流れ

まとめ

5W1Hは、ビジネスシーンだけでなく、日常生活でも活用できる便利なフレームワークです。物事を深く掘り下げて考えたいときや、相手に情報を正確に伝えたいときに、ぜひ活用してみてください。

人と人の日常の問題、社会問題、ビジネス等のトラブルは5W1Hの価値観の相違から発生する、その違いを見つけ、同じ土台、視点で論議を進めればとトラブルは解消する。

例えば いつ?

過去の事か、今日の事か、未来の事か? 話し合う 時間軸を同じにする。

例えば どこ?

○○村か 〇〇市か 日本全国か 話し合う 空間軸を同じにする。

たとえば どのように?

安全性 経済性 利便性 話し合う 目的軸を同じにする事で無用な論議の諍いを回避する。

しかし、溢れんばかりの情報、些細な事象に惑わされて、私たちは本質を見落としがちですがそのような時にシンプルなフレームワーク『5W1H』が私たちに新しい発見を与えてくれます。

英国の児童文学者で詩人のラドヤード・キップリングが1895年に発表した『ジャングル・ブック』の中の「象のこども(原題:The Elephant’s Child)」は次のような詩で始まっている。

I keep six honest serving-men

(They taught me all I knew);

Their names are What and Why and When And How and Where and Who.

(日本語訳)

私にはうそをつかない正直者のお手伝いさんが6人居るんだよ

(その者達は私の知りたいことを何でも教えてくれるんだよ);

その者達のなまえは「なに? (What) 」さん、「なぜ? (Why) 」さん、「いつ? (When) 」さん、「どこ? (Where) 」さん、「どんなふうに? (How) 」さん、それから「だれ?Who) 」さんと言うんだよ。

関連キーワード:

#5W1H ビジネス

#5W1H 問題解決

#5W1H 報告書

参考文献:

シンプルに結果を出す人の 5W1H思考 渡邉 光太郎 (著)

トヨタ式5W1H思考 桑原 晃弥(著)

ビジネスフレームワーク図鑑 すぐ使える問題解決・アイデア発想ツール70 [ 株式会社アンド ]

5W1H資料 無料ダウンロード

Googleスライドに投稿した2024年版 5W1H資料のパワーポイント版

Googleスライドに投稿した2024年版5W1H資料、が無料でダウンロードできます、ご活用願います。

スライドシェア投稿した2022年版 5W1H資料のPDF版

パワーポイントで作成した資料のPDF版が無料でダウンロードできます、ご活用願います。

コメント